Domgasse 8, Karte

Text: Johannes Feichtinger, Johann Heiss

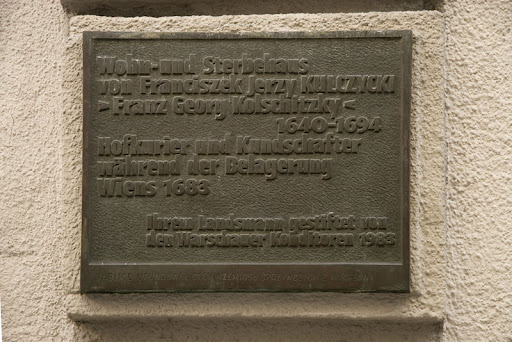

1983, zum dreihundertjährigen Jubiläum des Entsatzes Wiens, setzten polnische Vereinigungen eine Reihe von Denkmalsinitiativen in Wien. Zu diesen zählt auch die von der Warschauer Konditorenzunft gestiftete Tafel am vermeintlichen Wohn- und Sterbehaus Kolschitzkys in der Wiener Innenstadt. Die Kolschitzkytafel ist neben dem ihm gewidmete Denkmal und der nach ihm benannten Gasse das bedeutendste Wiener Erinnerungszeichen für diesen Helden von 1683.

Die Warschauer Konditoren und Kolschitzkys Wohn- und Sterbehaus

Die Warschauer Konditoren und Kolschitzkys Wohn- und Sterbehaus

Im Jahr 1982 plante die Warschauer Konditorenzunft (Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie) eine Tafel zu Ehren Kolschitzkys anbringen zu lassen, in der Annahme, es handle sich beim Haus Domgasse 8 um sein Sterbe- und Wohnhaus. Die Vertreter der Zunft scheuten keine bürokratischen Mühen, um die Bewilligung zur Anbringung der Tafel mitten in der Wiener Innenstadt zu erhalten. Am 6. September 1983 konnte die Tafel tatsächlich enthüllt werden. Die Feierlichkeit fand im Beisein offizieller polnischer und österreichischer Vertreter und Medien statt. Die Tafel trägt die Inschrift:

Wohn- und Sterbehaus

von Franciszek Jerzy KULCZYCKI

>Franz Georg Kolschitzky<

1640–1694

Hofkurier und Kundschafter

während der Belagerung

Wiens 1683

Ihrem Landsmann gestiftet von

Den Warschauer Konditoren

1983

Vom Klub der Eigentümer der Wiener Kaffeehäuser wurde zu diesem Anlass eine Medaille mit dem Bildnis Kolschitzkys herausgegeben. (Cwanek-Florek 2009: 287)

Falscher Ort?

Was das angebliche Wohn- und Sterbehaus Kolschitzkys betrifft, herrscht heillose Verwirrung: Die Überlieferung zeugt davon, dass zwei Häuser als Wohn- und Sterbehaus in Betracht gezogen wurden: Domgasse 6 (das Haus, das Kolschitzky der Überlieferung nach für seine Verdienste als Geschenk erhalten hatte und in dem sich das erste Wiener Kaffeehaus befunden haben soll) und das Nachbarhaus Domgasse 8. Kisch (Kisch 1888, V: 100), Czeike (1993: 561) und andere (Tomenendal 2000: 176) halten das Haus Domgasse 6 für Kolschitzkys Wohn- und Sterbehaus, während Teply (Teply 1980: 55) nachweist, dass das damals „Zum Roten Kreuz“ genannte Haus (heute Domgasse 8) das Wohn- und Sterbehaus ist. Der hintere Teil dieses Hauses, der sich zur Grünangergasse erstreckt, wo Kolschitzky tatsächlich wohnte und starb, hieß „Zum Grünen Kreuz“.

Teply schreibt: „Vier ineinander verschränkte hartnäckige Fehlmeinungen müssen hier zurückgewiesen werden. Koltschitzky starb weder in dem stattlichen ,Roten Kreuz‘ [heute Domgasse 8, vorderer Teil] noch ist dieses ident mit dem ,Kleinen Bischofshof‘ (heute Domgasse 6); er hat keines der beiden Häuser als Belohnung vom Magistrat erhalten und auch nicht in einem von ihnen seine erste Kaffeeschank eingerichtet.“ (Teply 1980: 55).

Trotz der verwirrenden Überlieferung scheinen die polnischen Konditoren fast den richtigen Ort für die Anbringung ihrer Gedenktafel gefunden zu haben, bloß der Trakt des Hauses ist der falsche. Die Gedenktafel bildet einen Teil der zahlreichen polnischen Denkmalsetzungen und Denkmalsetzungsversuche in Wien im Jahr 1983. Die Annahme liegt nahe, dass polnische Aktivisten mit der Setzung von Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum, die auf den ‚eigenen‘ Anteil am Entsatz Wiens und der Rettung der Christenheit vor 300 Jahren verweisen, damals ein Ziel verfolgten: den Sieg von 1683 mit Hoffnung auf Überwindung des Sowjetimperialismus zu verknüpfen und sich als Teil des christlichen Westens darzustellen.

Literatur

Literatur

Czeike, Felix (1994): Historisches Lexikon Wien. Band 3. Wien.

Cwanek-Florek, Ewa (2009): Erinnerungsorte an polnische Militärs in Wien. In: Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.), Polnisch-österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618–1918.

Symposium und Abendvortrag 11. und 12. September 2009. Acta, Wien (Eine Publikation des Heeresgeschichtlichen Museums/Militärhistorisches Institut Wien in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien und der Commission Autrichienne d’Histoire Militaire), 265–292.

Kisch, Wilhelm (1888): Die alten Strassen und Plaetze von Wien’s Vorstädten und ihrer historisch Interesannten Haeuser. 12 Bände, Wien 1883–95.

Teply, Karl (1980): Die Einführung des Kaffees in Wien. Georg Franz Kolschitzky, Johannes Diodato, Isaak de Luca (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte). Wien.

Tomenendal, Kerstin (2000): Das türkische Gesicht Wiens. Auf den Spuren der Türken in Wien. Wien/Köln/Weimar.