Text: Simon Hadler

Der Sieg alliierter Truppen unter Raimondo Montecuccoli gegen die Armee des osmanischen Großwesirs Ahmed Köprülü am 1. August 1664 bei St. Gotthard (Szentgotthárd)/Mogersdorf wurde schon von den Zeitgenossen als historischer Wendepunkt wahrgenommen (die „Miraculische Victori“ an der Raab) und wurde in den folgenden Jahrhunderten in Form von Denkmälern oder Jubiläumsfeierlichkeiten häufig erinnert. Der folgende für den ungarischen Adel unbefriedigende Waffenstillstandsvertrag von Eisenburg (Vasvár) führte jedoch gleichzeitig zur Herausbildung ganz unterschiedlicher (nationaler) Erinnerungstraditionen.

Vorgeschichte der Schlacht

Bald 60 Jahre waren seit der letzten großen militärischen Auseinandersetzung zwischen osmanischen und kaiserlichen Truppen vergangen, als 1663 Großwesir Ahmed Köprülü seinen Feldzug gegen das habsburgische Ungarn begann. Vorausgegangen waren dieser kriegerischen Eskalation Thronstreitigkeiten in Siebenbürgen, aber auch ein vom kroatischen Banus Nikola Zrinski (Miklós Zrínyi) geführter Kleinkrieg, der mit dem Bau der Festung Neu-Zrin (Novi Zrin) und mit Raubzügen ins gegnerische Gebiet die Geduld der Osmanen strapazierte. Schon bald nach Ausbruch des Krieges wurde sich die Unterlegenheit der kaiserlichen Truppen deutlich: Die Einnahme der Festung Neuhäusel (Nové Zámky (ungarisch Érsekújvár, osmanisch Uyvar, südliche Slowakische Republik) stellte eine Bedrohung nicht nur für Oberungarn dar, sondern auch für Mähren und Wien. Aufgrund dieser Entwicklung zeigten sich nun auch die Abgesandten des vom Kaiser einberufenen Reichstags von Regensburg bereit, Leopold I. Unterstützung Teil werden zu lassen. Tatsächlich war man 1664 besser gerüstet. Schon im Winter dieses Jahres feierte Nikola Zrinski vielbeachtete Erfolge, indem er weit ins osmanischen Gebiet vorstieß, die Brücke von Eszék zerstörte und so den gegnerischen Vorstoß bremste. Ehe jedoch die strategisch bedeutsame Festung Kanizsa (Nagykanizsa, ungarisch Kanischa, kroatisch Kaniža, türkisch Kanije, Ungarn) eingenommen werden konnte, hatte Köprülü bereits eine neue Brücke errichten lassen und setzte zum Gegenschlag an. Zrinski musste sich zurückziehen und verlor schließlich mit Neu-Zrin auch seine eigene Festung. Da er den Oberkommandanten Raimondo Montecuccoli für diesen Verlust verantwortlich machte, weil dieser seine Truppen nicht riskieren wollte, verweigerte der Banus die Teilnahme an den weiteren Kriegshandlungen.

Der Schlachtverlauf

Der Schlachtverlauf

Mit einiger Verzögerung sammelte sich im Laufe des Sommers 1664 auch die von Montecuccoli kommandierte Hauptarmee, die neben kaiserlichen Kontingenten auch Reichstruppen und sogar ein französisches Hilfskorps umfasste. Die Heterogenität der Armee und die damit verbundenen unklaren Kommandostrukturen machten das Kommando nicht einfach. Schwierigkeiten mit der Verpflegung, Regen und schlechte Wege taten ihr Übriges dazu, dass sich Montecuccoli im Wesentlichen darauf zu beschränken versuchte, dem Gegner den Weg nach Wien zu versperren. Ende Juli trennte nur noch die Raab die beiden Heere und am Morgen des 1. August entschied sich Köprülü für ein Übersetzen des Flusses. Ihm gelang es dabei, die schlecht verschanzten gegnerischen Wachen zu überraschen, sodass im Laufe des Vormittags Janitscharen und Sipahis das Zentrum der alliierten Truppen überlaufen und das Dorf Mogersdorf einnehmen konnten. Erst dann kam es zu einem Gegenangriff und nach schweren Kämpfen zogen sich die Osmanen wieder zurück. Noch ehe über das weitere Vorgehen entschieden wurde, musste eine Kavallerieattacke auf den rechten Flügel abgewehrt werden. Der Kriegsrat fällte nun die offenbar nicht von Anfang an einstimmige Entscheidung zu einem gemeinsamen Gegenangriff auf die über die Raab übersetzten osmanischen Truppen. Diese waren nun numerisch unterlegen und konnten sich aufgrund des Hochwasser führenden Flusses auch nicht mehr kontrolliert zurückziehen. Die meisten von ihnen dürften daher beim Versuch zu fliehen ertrunken sein.

In den nächsten Tagen kam es zu keinem weiteren Versuch, die Raab zu überschreiten und tatsächlich bemühten sich beide Seiten bereits um den Abschluss eines Waffenstillstandes. Am 10. August wurde dieser in Vasár/Eisenburg auf 20 Jahre beschlossen. Montecuccoli konnte sich zugutehalten, einen Angriff auf Wien verhindert zu haben und einen vielfach bejubelten Sieg gegen ein osmanisches Heer errungen zu haben. Kaiser Leopold I. hatte den Rücken frei in Hinblick auf die wachsende Bedrohung durch Frankreich und der osmanische Sultan Mehmed IV. konnte sich nun der Eroberung Kretas widmen. Einzig in Ungarn zeigte man sich offen enttäuscht, da man sich eine weitere Offensive und eine Befreiung des Landes erhofft hatte. Dass der Waffenstillstandsvertrag außerdem ohne Beteiligung der Stände beschlossen wurde, verstand man als Bruch der Verfassung und führende Magnaten nahmen dies in den folgenden Jahren zum Anlass für eine Verschwörung gegen den Kaiser.

Kontroverse Berichte der Zeitgenossen

Kontroverse Berichte der Zeitgenossen

Die Nachricht vom militärischen Erfolg des 1. August 1664 verbreitete sich in kurzer Zeit in weiten Teilen Europas und überall, nicht nur in Ungarn, weckte er die Hoffnung auf ein Ende der osmanischen Bedrohung. Doch schon die ersten Berichte wiesen große Unterschiede in der Darstellung der Schlacht und besonders in der Beurteilung des Anteils der beteiligten Truppenkörper und ihrer Kommandanten auf. Nach Georg Wagner hat diese Divergenz in erster Linie „lokalgeographische Gründe, in zweiter und nicht geringerer politisch-egoistische.“ (Wagner 1964: 6) Tatsächlich war der Schauplatz der Auseinandersetzung schwer zu überblicken, doch die Heterogenität der Truppen, das anfänglich rasche Vordringen osmanischer Einheiten und der zögerliche Entschluss für eine Gegenoffensive boten gute Gelegenheiten, die eigenen Leistungen als entscheidend und jene der anderen Beteiligten als marginal oder gar für den erfolgreichen Verlauf des Kampfes als schädlich darzustellen. So stellte sich etwa der Kommandant des Rheinbundkontingents, Graf Wolfgang Julius von Hohenlohe-Gleichen, in seinen „Relationen“ als derjenige dar, der den Kriegsrat von einem gemeinsamen Angriff auf die gegnerischen Truppen überzeugen konnte, während Montecuccoli in diesem Bericht kaum eine Rolle spielte. Für eine österreichische Überlieferungstradition von größerer Bedeutung waren jedoch die Schriften von Montecuccoli selbst, der darin selbstverständlich den Schlachtverlauf der eigenen Sicht entsprechend darstellte und Hohenlohe widersprach. Seine eigenen Leistungen betonte auch der General-Quartiermeister und Generaladjutant des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden, Johann von Stauffenberg, der damit gegen seine Versetzung protestierte (ebd.: 7–14). Schließlich seien noch die verschiedenen französische Berichte erwähnt, welche die Verdienste der eigenen Truppen besonders hervorhoben, was dem französischen König Ludwig XIV., dem “Allerchristlichsten König”, dazu diente, sich als „Türkensieger“ feiern zu lassen (Wrede 2008: 159f.).

Kontroversen in Geschichte und Erinnerung

Diese Divergenzen setzten sich auch in der Überlieferung späterer Jahrhunderte fort. So warf der preußische Historiker Wilhelm Nottebohm seinen österreichischen Kollegen in einer Schrift aus dem Jahr 1887 vor, den Sieg von 1664 und den Anteil der kaiserlichen Truppen daran überbewertet zu haben. Schon Gustav Droysen (nicht zu verwechseln mit seinem bekannteren Vater) habe sich vom Grazer Historiker Franz Ilwof preußische Bestrebungen und eine absichtliche Verkleinerung Österreichs vorwerfen lassen müssen (Nottebohm 1887: 4). Nottebohm machte Montecuccoli und dessen Schriften verantwortlich für die Mythenbildung und schloss damit, dass es nun Zeit sei, „auf die Legende von St. Gotthard Verzicht [zu] leisten.“ (ebd.: 25) Auch diesmal ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten, in diesem Fall in Form einer Arbeit des Grazer Professors Hans von Zwiedineck-Südenhorst. Dieser gestand allerdings ein, dass es wohl tatsächlich nicht Montecuccoli war, der den Beschluss zu einem gemeinsamen Angriff durchgesetzt hat (Zwiedineck-Südenhorst 1889: 453). Georg Wagners Urteil gegenüber Nottebohm fiel weit schärfer aus, wenn er ihm eine „kleindeutsche Verkleinerungstendenz des Sieges und der Leistungen Montecuccolis“ und eine „Lückenhaftigkeit seines Quellenmaterials“ vorwarf (Wagner 1964: 14).

Auch von ungarischer Seite gab es Versuche, den Sieg für sich zu reklamieren. Zwar musste Ignác Acsády in seiner 1898 erschienen „Geschichte Ungarns zur Regierungszeit von Leopold I. und Joseph I.“ zugeben, dass nur wenige Ungarn selbst an der Schlacht beteiligt waren, allerdings sei es – laut einer Legende – dennoch eine Ungarin gewesen, welcher der Erfolg zu verdanken war: Die Raab sei nämlich die wahre Siegerin gewesen. Abgesehen davon hätten die osmanischen Truppen geglaubt, ihnen stünde Nikolaus Zrínyi gegenüber, was sie in Angst und Schrecken versetzt hätte (zit.n. Soós 2012: 31f.).

Bemerkt sei an dieser Stelle noch, dass in der ungarischen und noch mehr in der kroatischen nationalen Geschichts- und Erinnerungstradition weniger die Schlacht von Mogersdorf/St. Gotthard eine große Rolle spielt, als vielmehr jene Kette von Ereignissen, die vom Waffenstillstandsvertrag von Vasvár/Eisenburg über die Verschwörung ungarischer und kroatischer Magnaten (vgl. Csáky 2013) bis zur Hinrichtung ihrer Anführer am 30. April des Jahres 1671 führt. Noch heute ist dieser Tag ein nationaler Feiertag in Kroatien und im ganzen Land erinnern Denkmäler und Straßenbezeichnungen an die als Helden verehrten Petar Zrinski und Fran Krsto Frankopan.

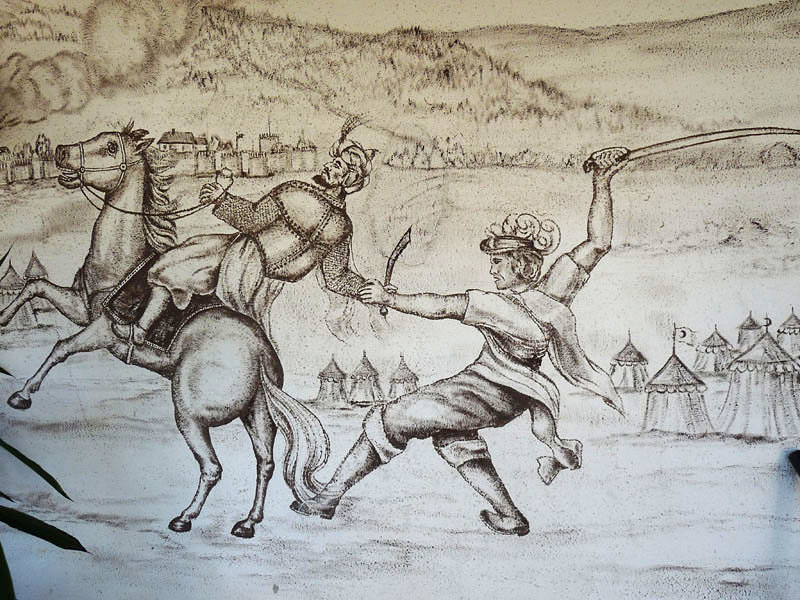

In der österreichischen Erinnerungstradition wurden die Schlacht und ihre Helden besonders im 19. Jahrhundert von Seiten des Wiener Hofes verherrlicht. Das zeigt sich am eindrucksvollsten Wiener Arsenal (heute Heeresgeschichtliches Museum): Dort befinden sich nicht nur Statuen von Montecuccoli, vom Reitergeneral Johann von Sporck und von Nikola Zrinski, in der Ruhmeshalle erinnert auch ein Fresko des Historienmalers Carl von Blaas an die Schlacht vom 1. August 1664 (Riesenfellner 1998: 66–71). Demselben repräsentativen Narrativ sollte auch die am Leopoldsberg geplante, jedoch nie realisierte Ruhmeshalle folgen.

Im direkten Anschluss an das historische Ereignis wurde eine andere Form der Gedächtnisstiftung gewählt. Zum Dank für den Sieg, den man der Muttergottes zuschrieb, wurden in Graz, Fürstenfeld, Gleisdorf und in einer Reihe weiterer steirischer Orte Mariensäulen errichtet (vgl. Feichtinger 2013; Born 2013).

Gedächtnisstätten und Erinnern am Ort der Schlacht

Am Schauplatz des historischen Ereignisses erinnert heute nicht nur eine Vielzahl an Denkmälern an die Schlacht des Jahres 1664, auch im Rahmen von Jubiläumsfeierlichkeiten wird ihr immer wieder gedacht. Schon 1670 wurde die Annakapelle errichtet, es folgten 1840 das so genannte Weiße Kreuz und im 20. Jahrhundert die Gedächtnisstätte am Schlösslberg mit dem damit verbundenen Friedensweg, ein Museum mit dem „Gedenkraum 1664“, der Friedensstein sowie Fresken in der Pfarrkirche. Aus dem 18. Jahrhundert stammt außerdem ein Deckengemälde István (Stephan) Dorffmeisters in der ehemaligen Stiftskirche in Szentgotthárd.

Die letztgenannte Kirche wurde außerdem nicht zufällig genau hundert Jahre nach der Schlacht geweiht und auch der 200. Jahrestag wurde hier gefeiert. Weitere 100 Jahre später, im Jahr 1964, erinnerte man sich im burgenländischen Mogersdorf mit einer mehrtägigen Feier an das historische Ereignis, wobei man den Gedanken der „europäischen Einheit“ in den Mittelpunkt stellte. Diese Veranstaltung mag ebenso wie die daraus hervorgegangenen alljährlichen wissenschaftlichen Tagungen (vgl. auch die daraus hervorgegangenen Publikationen, z.B. Kulturhistorisches Symposion 1972) und der 1984 errichtete Friedensstein ein Indiz dafür sein, dass im Burgenland durch seine jahrhundertelange Zugehörigkeit zu Ungarn die Geschichte der Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich tendenziell nicht nur als Helden- und Opfernarrativ erinnert wird (Hadler 2013: 294–298; vgl. auch Csáky 1983, Prickler 1986).

Auch der 350. Jahrestag wird in Mogersdorf gefeiert. Von 31. Juli bis 3. August erinnert man sich unter anderem mit einer Fotoausstellung und einem Gedenkfest an das historische Ereignis. Zu diesem Anlass wurden nicht nur mehrere Denkmäler restauriert, im Zuge von Innenarbeiten wurden außerdem bisher unbekannte Fresken in der Pfarrkirche freigelegt, welche die Schlacht abbilden und nun der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen (burgenland.orf.at 12.07.2014)

Mogersdorf oder St. Gotthard/Szentgotthárd?

Mogersdorf oder St. Gotthard/Szentgotthárd?

Bemerkenswert ist auch die Geschichte der Bezeichnung der Schlacht. Die längste Zeit kannte man sie nämlich unhinterfragt als Schlacht bei St. Gotthard beziehungsweise Szentgotthárd. Als solche wird sie in den frühen Quellen ebenso bezeichnet wie in den historischen Arbeiten des 19. Jahrhunderts. Allerdings weist schon Joseph von Hammer-Purgstall darauf hin, dass, da Mogersdorf der „Mittelpunkt der Schlacht“ gewesen sei, sie deshalb auch diesen Namen tragen sollte (Hammer 1830: 139). Auch ein Priester der Zisterzienser in Szentgotthárd wollte mit einer 1894 veröffentlichten Schrift zeigen, dass die Schlacht dem Ort der Auseinandersetzung entsprechend nach Mogersdorf benannt werden sollte (Mezey 1894: 685). Gehäuft trat diese Forderung allerdings erst nach dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie auf, als im damals jungen Burgenland erste Stimmen laut wurden, die für eine Namensänderung plädierten:

Die Ereignisse des Kriegsjahres 1664 gipfelten in der Schlacht bei St. Gotthardt, die man mit mehr Recht nach dem kampfumbrandeten burgenländischen Orte Mogersdorf an der Raab benennen sollte. (Aull 1929: 105)

Zu dieser Zeit war auch im deutschen Sprachraum immer noch St. Gotthard der namensgebende Ort der Schlacht (vgl. Poppauer 1939). Daher bedurfte es auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg Anstrengungen von burgenländischer Seite, auf eine Namensänderung hinzuwirken, wie dies die heimatverbundene Zeitschrift „Volk und Heimat“ tat:

[...] das ansehnliche Mogersdorf [...], das am 1. August 1664 den Mittelpunkt einer Schlacht bildete, die eigentlich nach diesem Ort benannt sein sollte, aber in den Geschichtsbüchern über Mitteleuropa gewöhnlich als Schlacht bei St. Gotthard bezeichnet wird. (Klier 1953a: 4)

Tatsächlich wird in diesem Blatt auch in anderen Artikeln konsequent die Bezeichnung ‚Schlacht von Mogersdorf‘ verwendet (vgl. Klier 1953b; Löschnauer 1956; außerdem Dax 1950). Auch anlässlich des in Mogersdorf groß gefeierten dreihundertjährigen Jubiläums ist in den beiden offiziösen Publikationen von Edmund Zimmermann stets von der „Türkenschlacht bei Mogersdorf“ die Rede (Zimmermann 1964a und 1964b).

Die Anstrengungen waren zumindest zum Teil von Erfolg gekrönt. In Österreich wurde es nun üblich, beide Namen zu nennen, was der Gemeinde überregionale Bekanntheit verschuf, die sie mit dem Ausbau der Denkmallandschaft sowie einem alljährlich stattfindenden wissenschaftlichen Kongress dauerhaft festigen konnte. Außerhalb Österreichs ist die Auseinandersetzung vom 1. August 1664 immer noch als Schlacht von St. Gotthard bekannt, was den Eindruck verstärkt, dass der Erinnerung an sie im Burgenland und in Österreich Identität stiftende Wirkung zukommt.

Literatur

Literatur

Aull, Otto (1929): Die Franzosen bei Mogersdorf=St. Gotthardt. In: Alpenländische Monatshefte. Heft 2, 105–107.

Born, Robert (2013): Marien- und Dreifaltigkeitssäulen. In: Bahlcke, Joachim; Rohdewald, Stefan; Wünsch, Thomas (Hg.): Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin, 396–409.

burgenland.orf.at (12.07.2014): Mogersdorf: 350 Jahre Türkenschlacht. (abgerufen: 31.07.2014)

Csáky, Moritz (1983): Ideologie oder „Realpolitik“? Ungarische Varianten der europäischen Türkenpolitik im 16. und 17. Jahrhundert. In: Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, So. 7, 175–195.

Csáky, Moritz (2013): Ambivalenz des ,Türkengedächtnisses‘. Realität und Ideologie. Ein Nachwort. In: Heiss, Johann; Feichtinger, Johannes (Hg.): Der erinnerte Feind. Kritische Studien zur „Türkenbelagerung“. Band 2. Wien, 323–343.

Dax, Julius (1950): Überlieferungen von der Schlacht in Mogersdorf im Jahre 1664. In: Haromy, Franz (Hg.): Das Burgenland Buch. Wien, 145–148.

Feichtinger, Johannes (2013): Maria Hilf! ,Türkengedächtnis‘ und Marienkult in Wien (16. bis 21. Jahrhundert). In: Feichtinger, Johannes; Heiss, Johann (Hg.): Geschichtspolitik und „Türkenbelagerung“. Kritische Studien zur „Türkenbelagerung“. Band 1. Wien, 24–57.

Hadler, Simon (2013): Denkmäler im weitesten Sinne. Eine Spurensuche im Burgenland. In: Feichtinger, Johannes; Heiss, Johann (Hg.): Geschichtspolitik und „Türkenbelagerung“. Kritische Studien zur „Türkenbelagerung“. Band 1. Wien, 281–299.

Hammer, Joseph von (1830): Geschichte des Osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven. Sechster Band. Pest.

Klier, Karl M. (1953a): Erinnerungen an die Schlacht bei Mogersdorf (1. August 1664). In: Volk und Heimat, Nr. 21, 4.

Klier, Karl M. (1953b): Nach der Schlacht bei Mogersdorf 1664. In: Volk und Heimat, Nr. 21, 10f.

Kulturhistorisches Symposion (Hg.) (1972) : Österreich und die Türken. Internationales Kulturhistorisches Symposion 1969 in Mogersdorf. Eisenstadt.

Löschnauer, Rupert (1956): Der Generalstabsessel. Historische Episode aus der Schlacht bei Mogersdorf am 1. August 1664. In: Volk und Heimat. Nr. 22, 14.

Mezey, Miksa (1894): A szent-gotthárdi csata. In: Katholikus Szemle. Bd. 8, 685–712.

Nottebohm, Wilhelm (1887): Montecucooli und die Legende von Sankt Gotthard (= Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu Berlin). Berlin.

Poppauer, Aurel (1939): Söhne der deutschen Marken in der Schlacht bei Sankt Gotthard am 1. August 1664. Zum 275. Jahrestage. Von e. alten Soldaten. Wien.

Prickler, Harald (1986): Das Burgenland während der Periode der Türkenkriege. In: Burgenländische Heimatblätter, Heft 1, 1–23.

Riesenfellner, Stefan (1998): Steinernes Bewußtsein II. Die „Ruhmeshalle“ und die „Feldherrnhalle“ – das k.(u.)k. „Nationaldenkmal“ im Wiener Arsenal. In: Ders. (Hg.): Steinernes Bewußtsein I. Die öffentliche Repräsentation staatlicher und nationaler Identität Österreichs in seinen Denkmälern. Wien, Köln, Weimar, 63–75.

Soós, István (2012): Gedächtnisstätten und Gedächtniskultur im westungarischen Raum (Komitat Vas/Eisenburg) im Spiegel der ungarischen Historiographie des 19. Jahrhunderts. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2012 (Hg.): Entwicklungen und Aufgaben von Gedächtnisorten in der Erinnerungskultur im pannonischen Raum vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Eisenstadt, 23–37.

Wagner, Georg (1964): Das Türkenjahr 1664. Eine europäische Bewährung. Raimund Montecuccoli, die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf und der Friede von Eisenburg (Vasvár) (= Burgenländische Forschungen. Hrsg. vom Burgenländischen Landesarchiv. Heft 48). Eisenstadt.

Wrede, Martin (2008): Türkenkrieger, Türkensieger. Leopold I. und Ludwig XIV. als Retter und Ritter der Christenheit. In: Kampmann, Christoph; u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700. Köln, 149–165.

Zimmermann, E[dmund] (1964a): 1664-1964. Mogersdorf. Im Zeichen der europäischen Einheit. Ein Bericht anläßlich der 300-Jahrfeier der Türkenschlacht bei Mogersdorf. Mogersdorf.

Zimmermann, Edmund (1964b): Am Bett der Raab. Festschrift anlässlich der 300-Jahrfeier der Türkenschlacht bei Mogersdorf. Mogersdorf.

Zwiedineck-Südenhorst, Hans v. (1889): Die Schlacht von St. Gotthard 1664 (= Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. X), 443–458.