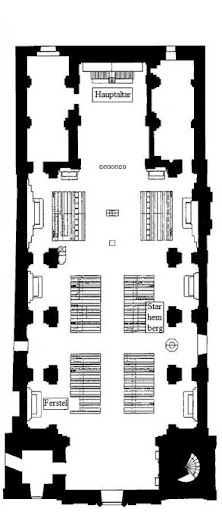

Freyung 6A , Karte

Text: Martina Bogensberger, Johannes Feichtinger, Johann Heiss

„Die bürgerliche Feier der Befreiung Wiens aus der Türkennoth ist an sich schon unzertrennlich von einer kirchlichen“, hieß es 1883 in einer Festschrift zur Einweihung des neuen Altars in der Schottenkirche. Dieser Altar ist es auch, der die Schottenkirche selbst zu einem Denkmal für die Belagerung Wiens durch die Osmanen macht.

Aber nicht nur der 1883 enthüllte Hauptaltar macht die Schottenkirche zu einem Denkmal für die Türkenbelagerung, sie beherbergt auch die älteste Wiener Gnadenstatue Marias sowie Ernst Rüdiger Graf StarhembergsEpitaph und Sarkophag.

Heinrich II. gründet die Schottenkirche

Die Schottenkirche und das Schottenstift wurden von Heinrich II. ‚Jasomirgott’, der in der Krypta der Kirche begraben wurde, gegründet. Er berief 1155 irische Mönche aus dem Jakobskloster in Regensburg nach Wien (Irland hieß im Mittelalter „Neuschottland“, daher die Bezeichnung „Schotten“). Im selben Jahr begann der Kirchenbau, die Weihe fand 1200 statt. Die irischen Mönche blieben bis 1418 in Wien, dann wurden sie durch Einheimische ersetzt. 1276 fielen große Teile Wiens, auch die Schottenkirche, einem Brand zum Opfer. 1317 war die Kirche wieder in Stand gesetzt. Nach einem Erdbeben 1443 wurde ein neuer gotischer Chor errichtet, danach zwischen 1449 und 1454 auch das Gewölbe des Mittelschiffes und des Querschiffs erneuert. 1637 führte der Einsturz des Vierungsturmes zur Abtragung des gotischen Chors und zum Neubau der Kirche (1638–1648) unter Andrea Allio d.Ä. und seinem Neffen gleichen Namens. Erst 1662 wurde die Inneneinrichtung der Kirche fertiggestellt. Die baulichen Veränderungen fanden 1893 ihren Abschluss mit der Errichtung der Turmhelme der Westtürme.

Der alte hölzerne Hochaltar war morsch geworden und musste abgetragen werden. Für die Gestaltung des neuen Hochaltars konnte Heinrich von Ferstel gewonnen werden, für die Fertigstellung nahm man das Jahr 1883 in Aussicht (Stift Schotten 1883: 24; Rist 1997: 10). Ferstel erlebte jedoch die Fertigstellung des Altars nicht mehr: „Der ideale Künstler starb nämlich zwei Monate vor der Vollendung dieses seines letzten Werkes der religiösen Kunst am 14. Juli 1883“ (Stift Schotten 1883: 24). Der September 1883 wurde für die Vollendung der Errichtung des Hochaltars angepeilt, um „durch die Enthüllung und Weihe des geplanten Hochaltares die innige und lebendige Theilnahme des Stiftes Schotten an der für den September 1883 in Aussicht genommenen 200jährigen Gedenkfeier der Rettung Wiens“ (Stift Schotten 1883: 24) zu bezeugen.

Der Altar wurde vom Stift „als dauernde Erinnerung an die höhere Hilfe zur Befreiung der auf das äußerste beschränkten Schutzwehr des christlichen Abendlandes in dem Kriegsjahre 1683“ errichtet (Tomenendal 2000: 191).

Im Schottenstift bricht Feuer aus

Gleich zu Beginn der Belagerung Wiens, am 15. Juli 1683, erfasste das Schottenstift ein Brand, der auch einige Paläste sowie das Zeughaus (die heutige Feuerwehrzentrale) und damit die Pulvervorräte der Stadt bedrohte (Vaelckeren 1683: 30). Der Legende nach wird die erfolgreiche Bekämpfung des Brandes auf die Hilfe der Gottesmutter zurückgeführt, deren Gnadenstatue die Schottenkirche bis heute beherbergt (Litschauer 1933: 17ff.).

Diese Episode macht die Schottenkirche selbst zu einem Denkmal für die Ereignisse des Jahres 1683 und bildet damit den Anlass für die Gestaltung und Einweihung des neuen Hochaltars 1883.

Ein neuer Hochaltar wird in Auftrag gegeben

Ein neuer Hochaltar wird in Auftrag gegeben

Abt Ernst Hauswirth erteilte dem Architekten Heinrich von Ferstel den Auftrag, den neuen Hochaltar zu errichten. Ferstel entwarf den Altar im Stil der venezianischen und römischen Frührenaissance.

Der Architekt Heinrich von Ferstel wurde in der ersten Seitenkapelle links als Fenstergucker (nach dem Vorbild seines Vorgängers im Stephansdom) verewigt.

Ein Mosaik erinnert an das Türkenjahr 1683

Das Altarbild des neuen Hochaltars ist eine Innsbrucker Mosaikarbeit und stellt die Gottesmutter mit Kind dar. Rechts von ihr kniet Heinrich II. ‚Jasomirgott’, der Stifter der Kirche und des Klosters, hinter ihm steht der Kirchenpatron, der Kirchenlehrer Gregor; links kniet der Gründer des Ordens, Benedikt von Nursia, hinter ihm steht der heilige Jakob, an dessen Festtag die ersten irischen Mönche ins Stift einzogen.

Unter dem Mosaik befindet sich die Inschrift: „Auxilium Christianorum“ (Hilfe der Christen), die sich auf das Türkenjahr 1683 bezieht (Bandion: 1989: 54).

Maria als Retterin der Christenheit

Die Schottenkirche und ihr Hauptaltar erinnern an die Maria zugeschriebene Hilfe („Auxilium Christianorum“), die sie den Christen gegen die Türken gewährte. 1883 wird dies durch den Hauptaltar zum Ausdruck gebracht.

In der Kirche befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon andere Türkendenkmäler, die Gnadenstatue Marias sowie Sarkophag und Epitaph von Ernst Rüdiger von Starhemberg.

Der neue Altar wird am 9. September 1883 enthüllt

Der neue Altar wird am 9. September 1883 enthüllt

Der neue Hochaltar wurde am Fest Maria Namen, dem 9. September 1883, durch den Abt des Schottenstiftes Ernst Hauswirth feierlich geweiht (Stift Schotten 1883: 36).

Das Datum wurde auf folgende Weise begründet: „Der Abt des Stiftes Schotten, Dr. Ernst Hauswirth, glaubte diese hochwichtige Festesfeier in keiner würdigeren Weise begehen zu können, als wenn er die Enthüllung und Weihung des neuen Altares, des Gegenstandes seiner herzinnigsten Freude, auf das Fest Maria Namen, den kirchlichen Gedächtnistag der Befreiung Wiens, feststellte“ (Stift Schotten 1883: 5).

Kranzniederlegung am Starhemberg-Sarg

Am darauf folgenden Tag hielt der Abt „ein feierliches Requiem ab zum Seelentroste des ruhmreichen Vertheidigers der Hauptstadt Oesterreichs, Grafen Starhemberg, des Bürgermeisters Liebenberg und aller, die an dem Werke der Rettung Wiens Antheil genommen.“ (Stift Schotten 1883: 37). Von den Vertretern der Stadt Wien wurde dieses Requiem besucht. Der 10. September war für sie der erste Tag der Säkularfeier. Im Anschluss daran legte „der Bürgermeister von Wien einen Lorbeerkranz auf den Sarg des in der Gruft unter dem Hochaltar ruhenden Grafen Rüdiger Starhemberg“ nieder (Zeissberg, Heinrich von 1888: 96).

Literatur

Literatur

Bandion, Wolfgang (1989): Steinerne Zeugen des Glaubens. Wien.

Czeike, Felix (1997): Historisches Lexikon Wien. Band 5. Wien.

Czeike, Felix (1983): Wiener Bezirkskulturführer Innere Stadt. Wien.

Huhn, Christian Wilhelm (1717): Nichts Neues und Nichts Altes/ Oder umbständliche Beschreibung/ Was Anno 1683. vor/bey/ und in der Denckwürdigen Türckischen Belagerung Wien/ vom 7 Julii biß 12 Septembr. täglich vorgelauffen. Breslau.

Kortz, Paul (1906): Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts. Wien.

Kramreiter, Robert (1962): Die Schottengruft in Wien. Grabstätte Heinrich Jasomirgotts und des Grafen Rüdiger von Starhemberg. Wien.

Litschauer, Gottfried (1933): Das Wiener Schottenstift und das Türkenjahr 1683. Klosterneuburg.

Rapf, Cölestin Roman (1974): Das Schottenstift. Wien.

Rist, Matthias (21997): Schottenkirche Wien. Abtei- und Pfarrkirche Unserer Lieben Frau. Regensburg.

Scheidl, Franz (1908): Denkmale und Erinnerungszeichen an die Türkenzeit in Wien. Wien.

Stift Schotten (1883): Die Kirche unserer lieben Frau zu den Schotten in Wien und der neue Hochaltar welcher zur dankbaren Erinnerung an die vor zweihundert Jahren erfolgte Rettung Wiens am Feste Maria Namen 1883 geweiht wurde. Wien.

Telesko, Werner (2008): Kulturraum Österreich. Die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Wien/Köln/Weimar.

Tomenendal, Kerstin (2000): Das türkische Gesicht Wiens. Auf den Spuren der Türken in Wien. Wien/Köln/Weimar.

Vaelckeren, Johann Peter von (1683):Vienna à Turcis Obsessa à Christianis Eliberata: Sive Diarium Obsidionis Viennensis, Inde à sexta Maii ad decimam quintam usque Septembris deductum. Wien, 03.08.2009.

Vaelckeren, Johann Peter von (1684): Wienn Von Türcken belägert/ Von Christen entsezt. Das ist: Kürtzliche Erzehl- und Beschreibung alles dessen/ was sich vor- in- und nach der grausamben Türckischen Belägerung der Kayserlichen Residentz Statt Wienn in Oesterreich Anno 1683. vom 6. Maii an/ biß 19. Septembris von Tag zu Tag denckwürdigs zugetragen. Linz.

Zeissberg, Heinrich von (1888): Historische Uebersicht. In: Wien 1848–1888. Denkschrift zum 2. December 1888, hg. vom Gemeinderathe der Stadt Wien. Band 1. Wien, 1–106.