Domgasse, Graz, Karte

Text: Zsuzsa Barbarics-Hermanik

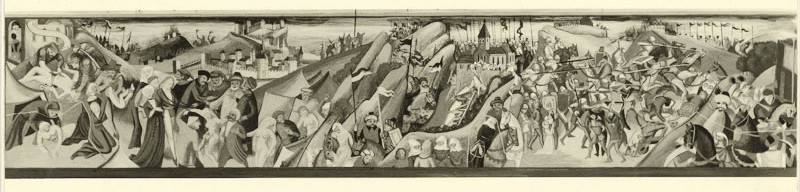

Mit dem so genannten Gottesplagenbild wurde das Fundament des ‚Türkengedächtnisses‘ in Graz gelegt. Laut seiner Inschrift wurde es von den Bürgern der Stadt als Erinnerung an die Gottesplagen (Pest, Türken, Heuschreckenplage), welche auch konkret dargestellt sind, im Jahre 1480 gestiftet (vgl. Tinzl 2003 bzw. Schiestl 2006):

[1480 Umb uns Fraunta]g der [schie]ung sind hie zu / [Gr]a[tz gots plag drei] gewesen Haberschreckh / Türkn und [pestilentz] und yede so grosz dasz / [dem] Menschn unerhörlich ist got sey uns gndi // (zit. nach: Schiestl 2006: 17)

Gesteuerte Gedächtnisbildung versus historische Fakten

Gesteuerte Gedächtnisbildung versus historische Fakten

Das Gottesplagenbild, das auch ‚Landplagenbild‘ genannt wird, ist auf 1485 datiert und wird einem der bedeutendsten Vertreter der Spätzeit der Gotik, dem Kärntner Maler Thomas von Villach, dessen eigentlicher Name Thomas Artula war, zugeschrieben (vgl. Schiestl 2006).

Da es sich an der Südseite der St. Ägidius Kirche (heute Grazer Dom) befindet, die unter Friedrich III. als Hofkirche der Grazer Burg gestiftet und zwischen 1438 und 1462 errichtet wurde, wird damit ein weiterer Kontext eröffnet: Von St. Ägidius, der als einer der 14 Nothelfer vor Pest, Dürre, Furcht, Unglück, seelischer Not, etc. schützt, ist bekannt, dass er auch einmal dem ‚Sarazenenbezwinger‘ Karl Martell half, seine Sünden loszuwerden (vgl. Sellner 1993: 293). In diesem Sinne kann das Gottesplagenbild in einen größeren Kontext eingeordnet werden, denn schon im Mittelalter übernahm das imaginierte ‚Türkenbild‘ die Elemente des früher vorhandenen Sarazenenbildes (vgl. Barbarics 2001: 260f). Die Darstellung der ‚Grausamkeiten der Türken‘ im Zentrum des Gottesplagenbildes entspricht der allgemeinen ikonographischen Tradition der antitürkischen Propaganda der katholischen Kirche im Mittelalter, die dann später von der Propaganda weltlicher Herrscher übernommen wurde (vgl. Barbarics-Hermanik 2010b: 44f).

Auf eine gesteuerte Gedächtnisbildung deutet vor allem jene Tatsache hin, dass die vierte Plage von 1480, die ‚Ungarnot‘, die Friedrich III. damals eigentlich am meisten Kopfzerbrechen bereitete, auf dem Gottesplagenbild nicht dargestellt ist. Matthias Corvinus (und nicht die Osmanen) hatte nämlich 1480 Teile der Steiermark erobert (vgl. Popelka 1959: 69f).

Die Streifzüge der Osmanen in der Steiermark stellten zur selben Zeit nur eine Randerscheinung der osmanischen Interessen dar: Hauptziel Mehmeds II. (1451–1481) war, einen Feldzug gegen den Papst zu führen und Rom einzunehmen. Zuerst gelang es der osmanischen Flotte, den Stützpunkt und die Festung Otranto zu erobern. Weitere Schritte wurden nicht mehr gesetzt, da der Sultan 1481 verstarb. In der Historiographie werden die osmanischen Einfälle von 1480 dahingehend interpretiert, dass diese ursprünglich in Kärnten nach einem Landweg nach Rom gesucht hätten. Eine Meinung, die sich jedoch mit Quellen schwer belegen lässt (vgl. Barbarics-Hermanik 2010a: 18)

Das trifft auch auf die Behauptung zu, die „heutige Steiermark“ und damit die Umgebung von Graz sei 1480 von „ca. 15.000 Türken“ „heimgesucht“ worden (vgl. Wiesenberger 1986: 182), da die Osmanen bei Streifzügen dieser Art nie eine so große Anzahl von Soldaten einsetzten. Unter den damaligen logistischen Voraussetzungen konnten sie selbst bei ihren Feldzügen kein größeres Heer, als eines von etwa 80 000 Soldaten bewegen und versorgen (vgl. Barbarics-Hermanik 2010a: 13).

Instrumentalisierungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert

Instrumentalisierungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert

Größeres mediales Interesse wurde dem Gottesplagenbild erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei seiner Restaurierung zuteil (vgl. z.B. Schwach 1871). Das Bildnis fiel jedoch bei diesem Anlass besten Absichten zum Opfer: Der Restaurator Schwach versuchte, die entstandenen Risse mit gipshaltiger Hinterfüll- und Kittungsmasse auszubessern. Die daraus resultierende Vergipsung führte zum Ablösen der Malschicht und musste vor einigen Jahren höchst aufwendig wieder entfernt werden (vgl. Frizberg/Emersdorfer 2008: 38). Das ist die Erklärung dafür, warum dieses ‚Türkendenkmal‘ heute – ohne die Erklärung und die Rekonstruktion des ehemaligen Bildes – fast unsichtbar ist und eigentlich nur durch spezifische Erinnerungskulturen belebt wird.

Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es vor allem die deutschnational-völkisch gesinnten Vereine in Graz, allen voran der Verein „Südmark“, die in der Gestaltung des ‚Türkengedächtnisses‘ eine bedeutende Rolle spielten: Sie mobilisierten sowohl gegen slowenischsprachige Einwohner der Steiermark als auch allgemein gegen (Süd)Slawen im SHS-Staat bzw. später in Jugoslawien, die zur größten Gefahr für die deutsche Kultur gemacht wurden (vgl. Hermanik 2007: 216-244 bzw. Kiyem 1995: 16). Dabei wurde die Rolle der Steirer und damit der Grazer als die eines „Grenzvolkes“ zur Zeit der „Türkengefahr“ unmittelbar mit der „Grenzarbeit“ der genannten deutschnational-völkisch gesinnten Vereine in Verbindung gebracht. Der überzeugte Südmarkaktivist und Schriftsteller Hans Kloepfer äußerte sich wie folgt über das Gottesplagenbild:

[Die Grazer haben] ein Bild von Blut und Wunden, von Schicksalen, voll eines Grenzvolkes und seiner Heimat zu tragen gehabt. Aus jahrhundertelanger Verwitterung leuchtet es in kargen Farben vom Landplagenbild an der Domsüdwand in Graz wie in einen Brennspiegel gefasst: Das Leiden und Dulden des Steirervolkes unter dem blassen Trostregenbogen seiner Heiligen und Fürsten im weiten Himmel. (zit. nach: Koren 1987: 10)

Auch auf einem 2011 publizierten Stadtplan wird das Gottesplagenbild bewusst in Erinnerung gerufen und trotz kurzer Hinweise in der Einleitung in einen vollkommen falschen Kontext gesetzt: Auf dem Plan, der den Titel „Spuren jüdischen und muslimischen Lebens in Graz“ trägt, wird das Gottesplagenbild – gemeinsam mit den Sgraffiti in der Bürgergasse 4 und der Mariensäule – als eine Spur „muslimischen Lebens“ präsentiert. Dadurch wird dieses Denkmal als Teil der Erinnerungskultur der Stadt Graz und damit als Produkt einer bewussten Gedächtnisbildung nicht klar von den tatsächlichen Spuren muslimischen Lebens getrennt. Von Letzterem kann allerdings erst seit den 1960-er Jahren die Rede sein, als sich Muslime und Musliminnen in größerer Zahl in Graz ansiedelten. Nach der einen Herausgeberin des Stadtplans, der sogar bei Graz Tourismus erhältlich ist, soll dieser folgende Aufgabe erfüllen:

GrazerInnen und BesucherInnen der Stadt können mit Hilfe des Plans lernen, Spuren der Vergangenheit zu sehen, um sich bewusst machen zu können, wie multikulturell und religiös die Geschichte von Graz war […]. (Universität Graz 2011)

Literatur

Literatur

Barbarics-Hermanik, Zsuzsa (2010a): Türkenbilder und Türkengedächtnis in Graz und in der Steiermark. Katalog zu einer Ausstellung aus Anlass des Jubiläums „40 Jahre Südosteuropäische Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz“, Universitätsbibliothek – 10. Juni – 31. Oktober 2010. Graz, 18–21.

Barbarics-Hermanik, Zsuzsa (2010b): Reale oder gemachte Angst? Türkengefahr und Türkenpropaganda im 16. und 17. Jahrhundert. In: Heppner, Harald/ Barbarics-Hermanik, Zsuzsa (Hg.): Türkenangst und Festungsbau. Frankfurt am Main, 43–75.

Barbarics, Zsuzsa (2001): „Türck ist mein Nahm in allen Landen…“ Kunst, Propaganda und die Wandlung des Türkenbildes im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 54. Nr. 2–3. 257–317.

Frizberg, Anna-Katerina/ Emersdorfer, Martin (2008): Graz. Rundgänge durch die Geschichte. Erfurt.

Hermanik, Klaus-Jürgen (2007): Eine versteckte Minderheit. Mikrostudie über die Zweisprachigkeit in der steirischen Kleinregion Soboth. Weitra.

Koren, Johannes (1987): Vom Geist der Stadt. In: Edegger, Erich (Hg.): Graz. Geschichtsbilder einer Stadt. Graz. 10f.

Kiyem, Sigrid (1995): Der Deutsche Schulverein Südmark 1918-1938. Diplomarbeit der Universität Wien.

Popelka, Fritz (1959): Geschichte der Stadt Graz. Graz.

Schiestl, Rosmarie (2006): Das Gottesplagenbild am Grazer Dom und die Landplagen als Darstellungsgegenstand in der gotischen Wandmalerei in der Steiermark. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz. Bd. 36. Graz, 13–27.

Schwach, Heinrich (1871): Das große Wandgemälde an der Südwand der Domkirche zu Graz und seine Restauration. In: Kirchenschmuck 2. 69, 79.

Schweigert, Horst (1979): Die Kunstdenkmäler Österreichs (=Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs). Graz/Wien.

Sellner, Albert Christian (1993): Immerwährender Heiligenkalender. Mit Patronaten, Attributen und Namensregister. Frankfurt am Main.

Universität Graz (2011): Ein Plan des Unsichtbaren – Studierende der Karl-Franzens-Universität auf den verborgenen Spuren jüdischen und muslimischen Lebens in Graz.

Tinzl, Christoph (2003): Das Gottesplagenbild am Grazer Dom. Anmerkungen zur Konservierung und Restaurierung der Jahre 1997 bis 2003. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz. Bd. 33. 81–106.

Wiesenberger, Dorothea (1986): Türken, Pestilenz und Heuschrecken. In: Die Steiermark. Brücke und Bollwerk. Ausstellungskatalog. Landesausstellung Schloss Herberstein 1986. Graz, 182.