Biographie des Monats Dezember 2021

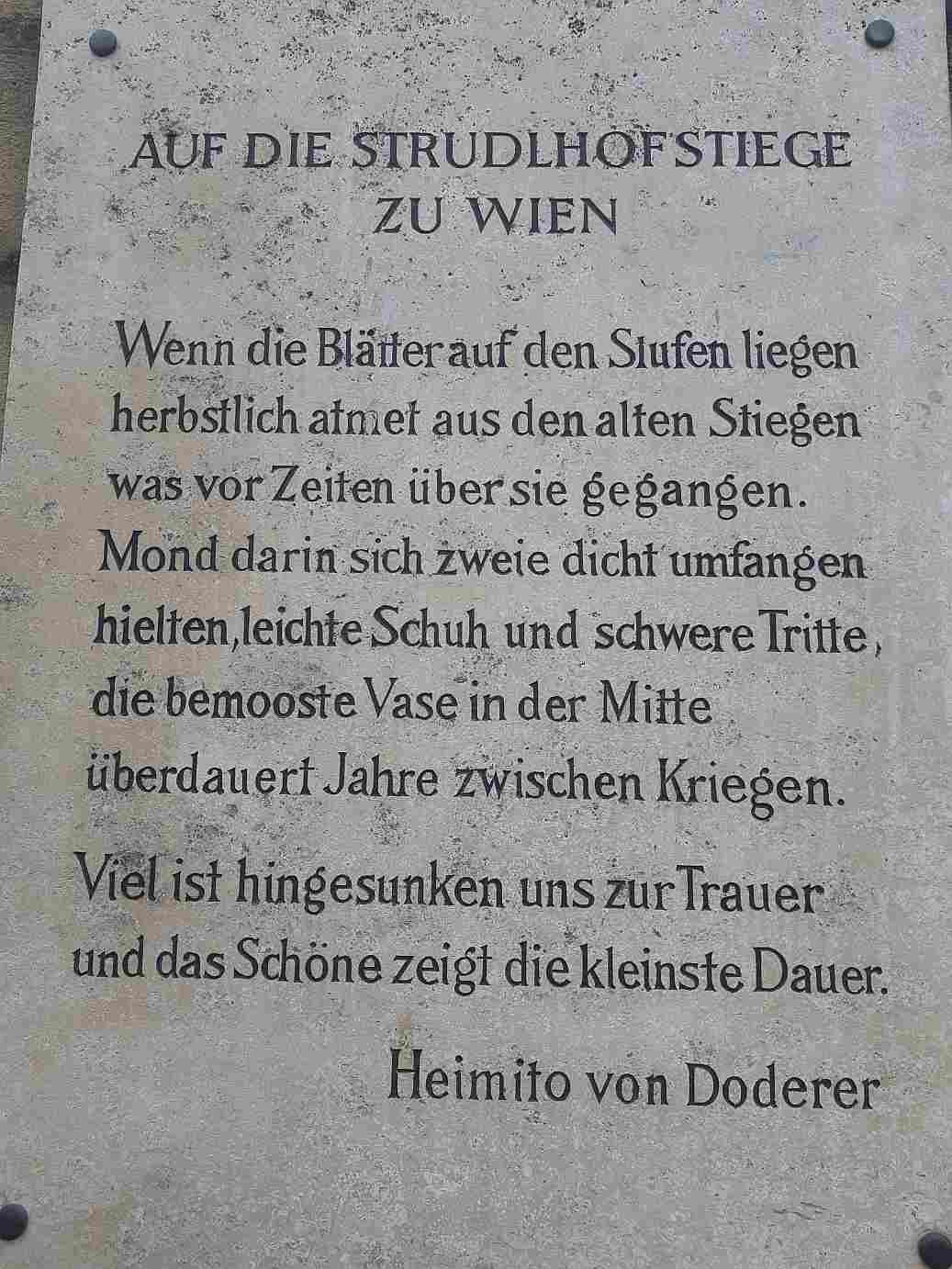

Der „österreichischste Dichter Österreichs“: Heimito von Doderer

Seine Romane machten ihn für eineinhalb Jahrzehnte zum berühmtesten Schriftsteller des Landes, seine verdrängte Vergangenheit zu einer zwiespältigen – und darum vielleicht umso besser geeigneten – Repräsentationsfigur der österreichischen Nachkriegszeit.

Als Heimito von Doderer den Roman schrieb, der ihn mit einem Schlag berühmt machen sollte, herrschte in Österreich gerade das Elend der Nachkriegszeit; Doderer selbst war erfolglos, pleite, hungrig, von Wanzen, Kälte und Depressionen geplagt. Der Roman, der nach seinem wichtigsten Schauplatz „Die Strudlhofstiege“ heißen sollte, war zum einen Doderers Flucht in die Fiktion einer heilen Vergangenheit, zum anderen seine selbst eingestandene letzte Chance auf ein Schriftstellerleben. Er verheizte Möbel, versetzte Wertsachen und schrieb mit verzweifelter Disziplin.

Franz Carl Heimito Ritter von Doderer (geb. Hadersdorf, 5. September 1896) kam aus einer Familie höchst erfolgreicher Bauunternehmer und Architekten; sein Vater Wilhelm zeichnete unter anderem für zahlreiche Bahnstrecken verantwortlich. Er entsprach wohl dem Typus Familiendespot, an dessen übermannender Präsenz die Generation der Söhne literarisch zu knabbern hatte. Das Verhältnis des jungen Heimo zu seiner Familie war schlecht; als glückloser Schüler erlangte er nur haarscharf die Universitätsreife.

Im russischen „Elysium“

Der Erste Weltkrieg brachte die Familie um den Großteil ihres Vermögens; Doderer rückte als Reserveoffizier der Kavallerie ein und geriet im Juli 1916 in russische Gefangenschaft – sein „Elysium“: Während in den Internierungslagern die Mannschaften Zwangsarbeit leisten mussten, hatten gefangene Offiziere viel Zeit totzuschlagen. Doderer fand hier einen geschützten Bereich vor, in dem jede Zerstreuung willkommen, jede Kritik verpönt war – gute Voraussetzungen für Steckenpferde aller Art. Er fällte den Entschluss, Schriftsteller zu werden, und knüpfte prägende und teils lebenslange Kontakte, etwa zu den Malern Erwin Lang und Hans Eggenberger oder zu seinem künftigen Verleger Rudolf Haybach. Er schrieb von Rilke inspirierte Lyrik und kam mit dem Werk Albert Paris Güterslohs in Berührung, mit dem ihn später ebenfalls eine lange Freundschaft verbinden sollte.

Auguste Hasterlik

Nach einer abenteuerlichen Heimkehr im Sommer 1920 belegte er an der Universität Wien die Fächer Geschichte und Psychologie und lernte Auguste Hasterlik kennen. Die langjährige Beziehung zu ihr war von verbissenen Auseinandersetzungen, seinen Minderwertigkeitskomplexen und Seitensprüngen geprägt. Erst 1930 heirateten sie, um sich dann 1932 endgültig zu trennen. Die Ehe blieb jedoch rechtlich bestehen; Ende 1938 nutzte er ihre nach dem „Anschluss“ äußerst prekäre Lage – Hasterlik war jüdischer Herkunft –, um die Einvernehmlichkeit der Scheidung zu erpressen.

Das Scheitern dieser Beziehung hing unter anderem mit seiner für ihn immer problematisch bleibenden Sexualität zusammen: Doderer, der vor allem voyeuristisch und sadistisch veranlagt war, konnte kein gleichwertiges Gegenüber gebrauchen. Frauen gefielen als unterwürfige Objekte oder als androgyne Gefährtinnen, denen er eine Art geistig-spirituelle Führerschaft angedeihen ließ – wie etwa im Fall Lotte Paumgartens und Gaby Murads. Erst in Dorothea Zeemann, die er 1955 kennenlernte, schien er beides gesehen zu haben.

„Sieg Heil! – Heimito“

Die einschlägigen und einflussreichen Werke Weiningers und Spenglers hatte damals auch Doderer gelesen, zudem hatte er bei Heinrich Srbik studiert, dem fanatischen Beschwörer der deutschen Schicksalsverbundenheit. Auf den Nationalsozialismus war er also gewissermaßen vorbereitet. Von seinen massiven antisemitischen Ausfällen zeugen Hasterliks Briefe und seine Tagebücher gleichermaßen. In die NSDAP (Parteimitglied ab 1. April 1933) und dann nach Deutschland führten ihn aber nicht nur sein Antisemitismus, sein elitäres Führerdenken und verblasene Vorstellungen von einem Dritten Reich, in dem das Deutsche Kaiserreich wiederauferstehen sollte, sondern auch beruflicher Opportunismus. Als Schriftsteller hatte er bisher alles andere als reüssiert: Seine Bücher – ein Gedichtband („Gassen und Landschaften“, 1923), ein Roman von der Verirrung und Heilung eines sexuellen Sadisten („Die Bresche“, 1924) und ein Kriegsgefangenenroman („Das Geheimnis des Reichs“, 1930) – waren ohne Echo geblieben; der Misserfolg seiner Huldigung Güterslohs („Der Fall Gütersloh“, 1930) half noch mit, das Schicksal des Haybach-Verlags zu besiegeln. Nur spärlich erschienen seine Beiträge in verschiedenen Tageszeitungen, darunter zuletzt auch die nationalsozialistische „Deutschösterreichische Tages-Zeitung“. Stattdessen erhoffte sich Doderer nun die Mitgliedschaft in der intellektuellen Führerkaste Deutschlands – und damit Prestige und Verkaufszahlen. Der Reichsschrifttumskammer diente er sich nach seinem Umzug nach Dachau mit einem antisemitischen Romanprojekt an: den „Dämonen der Ostmark“, wo er demonstrieren wollte, dass „jüdisches“ und „arisches“ Leben gemeinsam nicht möglich seien und strikt getrennt werden müssten.

Zum „Anschluss“ schickte Doderer dem Freund Ernst Scharmitzer noch enthusiastische Glückwünsche (gezeichnet: „Sieg Heil! – Heimito“), doch unterm Strich hatten die zwei Jahre in Dachau seine Hoffnungen enttäuscht. Die Intellektfeindlichkeit und der Massencharakter der „Bewegung“ stießen ihn ab. Das in Dachau befindliche KZ fand er in seinen Tagebüchern hingegen keiner Erwähnung wert.

Rückkehr, Krieg und zweites „Elysium“

Desillusioniert kam er nach dem „Anschluss“ zurück nach Wien. Immerhin: Seine künftige Ehefrau, Emma Maria Thoma, hatte er in Deutschland kennengelernt, und einen neuen Verlag hatte er: C. H. Beck, wo er 1938 den Kriminal- und Entwicklungsroman „Ein Mord, den jeder begeht“ und zwei Jahre später den Mittelalter-Roman „Ein Umweg“ publizierte.

1940 konvertierte Doderer, der lutherisch aufgewachsen war und sich 1939 noch NS-konform als „gottgläubig“ bezeichnet hatte, zum Katholizismus – es sollte bis 1945 sein deutlichster Akt der Abwendung vom Regime bleiben. Er kam als Reserveoffizier ohne besondere Eignung zur Luftwaffe. Zum Zeitpunkt der Kapitulation in Norwegen, geriet er dort in Kriegsgefangenschaft. Erneut bot ihm dies bei guter Versorgung die Möglichkeit, zu schreiben – an der „Strudlhofstiege“.

Grandseigneur der österreichischen Literatur

Mit diesem Buch betrat Doderer nun die Bühne der Weltliteratur. Er tat das als Erzähler mit unverwechselbarem Duktus, distinguiertem, parenthesenreichem Satzbau, vereinnahmend und hintergründig-ironisch im Ton, als Schöpfer von einzigartigen Analogien und als Feinmechaniker der Psychologie. In einem sanft weichgezeichneten Wien begegnet hier eine Unzahl von miteinander verstrickten Figuren, während tatsächlich die Stadt selbst die Hauptrolle spielt.

Nach Fertigstellung dieses Buches konzentrierte sich Doderer auf einen Kurs am Institut für österreichische Geschichtsforschung – völlig resigniert und in Aussicht auf einen Brotberuf. Doch „Die Strudlhofstiege“ wurde ein triumphaler Erfolg. Von nun an war er der berühmteste Autor Österreichs; fünfzehn Jahre lang galt er als der Grandseigneur der Literatur, als der vom „Spiegel“ erkorene Nachfolger Thomas Manns, der von der Kritik – Hilde Spiel, Hans Weigel – gefeiert, von der Politik umworben wurde, der zu jedem Thema das richtige Bonmot bereithatte. Als sorgsamer Netzwerker scharte er Freunde und Anhänger um sich, nicht zuletzt aus der jüngeren Generation, etwa die Mitglieder der Wiener Gruppe (mit Vorliebe rezitierte Doderer Gerhard Rühms „bei dar heisldia“), aber auch Ingeborg Bachmann, Helmut Qualtinger, Hans Lebert, Herbert Eisenreich oder Peter von Tramin.

Österreichischstes Österreich-Klischee

Mit seinen Wien-Romanen avancierte Doderer in den Augen der Öffentlichkeit zur Verkörperung des Österreichertums schlechthin: Kultiviertheit, kauziger Charme und noble Verstaubtheit. Nicht zuletzt repräsentierte er die Kontinuität vom Habsburgerreich bis in die Gegenwart, mit der notorischen Lücke von 1938 bis 1945. Auskünfte über seine NS-Vergangenheit gab der Autor in immer neuen Versionen, ausweichend, beschönigend.

Gegen die Stilisierung Doderers zum „Austriae Poeta Austriacissimus“ (Friedrich Torberg) kann man mit Recht einwenden, dass damit die dubiosen bis widerlichen Seiten des Autors unterschlagen werden. Man kann aber auch sagen: Jeder Staat bekommt den Staatsschriftsteller, den er verdient. Anhand von Doderer nämlich kann man die oben genannten Österreich-Klischees gleich um ein paar Aspekte ergänzen: Obrigkeitsdenken, Passivität aus Überzeugung, waches Ressentiment und unverarbeiteter Antisemitismus sowie die Angewohnheit, die eigene Vergangenheit so mitzuteilen, wie es einem gerade passt.

„Die Dämonen“ (1956) festigten Doderers Ruhm. Den monumentalen Text, der mehr als zwanzig Jahre in Arbeit gewesen war, hatte er von antisemitisch auf ‚antiideologisch‘ hin redigiert. Seine gute Aufnahme beruhte nicht zuletzt auf seiner geklitterten Darstellung des Justizpalastbrandes, der demokratiepolitischen Katastrophe von 1927, die von Doderer weitestgehend entpolitisiert und großkoalitionär aufbereitet wurde.

Als letztes Großwerk nahm er den vierteiligen „Roman No. 7“ in Angriff, für den er sich eine neue Erzählweise vorgenommen hatte: den „roman muet“, den stummen Roman, in dem die Erzählstimme zurücktritt und die Ordnung der Ereignisse für sich selbst sprechen sollte.

Mitten in den Arbeiten dazu publizierte er jedoch ein völlig anders geartetes Buch: „Die Merowinger“ (1962) sind ein wahnwitziger Anti-Familienroman, ein Monument von Tobsucht, Gewalt und Mutwillen, zweifellos das komischste Buch aller Zeiten – und gewissermaßen Doderers unproblematischstes: weil das Problematische hier so gut sichtbar obenauf liegt.

Seinen „Roman No. 7“ beendete Doderer nicht mehr. Bloß der erste Teil, „Die Wasserfälle von Slunj“, erschien 1963 noch zu Lebzeiten. Die letzten Lebensjahre waren, so sein Biograph Wolfgang Fleischer, von zunehmender Verdüsterung geprägt, nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen. Am 23. Dezember 1966 starb Doderer an den Folgen einer Krebsoperation.

Beforscht, ediert – gelesen?

Im Jahr 2021 feiert „Die Strudlhofstiege“ ihr 70., der Roman „Die Dämonen“ sein 65. Jubiläum und der Autor selbst am 5. September seinen 125. Geburtstag; auf den 23. Dezember fällt sein 55. Todestag. Mit Wolfgang Fleischers „Das verleugnete Leben“ (1996) liegt eine umfangreiche Biographie vor. Dorothea Zeemann beschreibt ihre Beziehung zu Doderer in ihrem autobiographischen Roman „Jungfrau und Reptil“ (1982).

Um seine Erforschung und die Herausgabe seiner Werke hat sich eine Reihe von Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern sehr verdient gemacht, zu nennen sind – neben anderen – Dietrich Weber und Wendelin Schmidt-Dengler, Gerald Sommer, Kai Luehrs-Kaiser, Stefan Winterstein und Alexandra Kleinlercher. Seit 1995 widmet sich die Heimito von Doderer-Gesellschaft dem Werk des Autors.

Unter Leserinnen und Lesern hingegen ist Doderer, wie Klaus Nüchtern einleitend zu seiner Monographie von 2016 feststellt, „ganz gewiss ein Minderheitenprogramm“. Wenn das stimmt, so ist das für jede Lesebiographie ein erheblicher Verlust. Wie kaum ein anderes Werk schlägt diese Romanwelt ihre Leserschaft in den Bann – und hält zugleich lohnende Reibungsflächen für eine kritische Lektüre bereit.

L.: Der Spätzünder, in: Der Spiegel, 4. 6. 1957; D. Weber, Heimito von Doderer. Studien zu seinem Romanwerk, 1963; F. Torberg, Austriae poeta austriacissimus, in: F. Torberg, Apropos. Nachgelassenes, Kritisches, Bleibendes, zusammengestellt von H. Eisenreich, 1981, S. 131ff.; D. Zeemann, Jungfrau und Reptil. Leben zwischen 1945 und 1972, 1982; W. Fleischer, Das verleugnete Leben. Die Biographie des Heimito von Doderer, 1996; Schriften der Heimito von Doderer-Gesellschaft, 1999ff.; A. Kleinlercher, Zwischen Wahrheit und Dichtung. Antisemitismus und Nationalsozialismus bei Heimito von Doderer, 2011; W. Schmidt-Dengler, Jederzeit besuchsfähig. Über Heimito von Doderer, ed. G. Sommer, 2012; St. Winterstein, Versuch gegen Heimito von Doderer. Über Ordnungspein und Faschismus, 2014; K. Nüchtern, Kontinent Doderer. Eine Durchquerung, 2016.