Stephansplatz 1 , Karte

Text: Johanna Witzeling

Der Stuck- und Glockengießer Johann Achamer wurde 1711 von Kaiser Joseph I. damit beauftragt, eine Glocke für den Wiener Stephansdom zu gießen. Für ihre Herstellung wurden u.a. türkische Kanonen aus der Zeit der zweiten Wiener Türkenbelagerung eingeschmolzen. Die Weihe der ‚Pummerin‘, wie die Glocke aufgrund ihres tiefen Klanges genannt wurde, erfolgte am 15. Dezember 1711. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs fiel die Glocke einem Brand zum Opfer: Sie stürzte zu Boden und zerstörte das darunter befindliche Türkenbefreiungsdenkmal.

Das ‚Türkenläuten’ wird eingeführt

Das ‚Türkenläuten’ wird eingeführt

Schon im Mittelalter kündete das Läuten der Kirchenglocken von nahenden Gefahren. Als Reaktion auf den Vormarsch der Osmanen in Südosteuropa (1456 Belagerung von Belgrad) erließ Papst Calixtus III. am 29. Juni 1456 in einem Sendschreiben das so genannte ‚Türkenläuten’. In allen Kirchen sollten eine oder mehrere Glocken geläutet werden, damit das Kirchenvolk drei ‚Vater Unser’ und drei ‚Ave Maria’ betete, um die türkische ‚Gottesplage’ abzuwehren.

Am 30. Juni 1683 vermerkte der hessisch-darmstädtische Gesandte Justus Eberhard Passer dazu in seinem Tagebuch:

Die Türkenglocke wird von dato an alle Morgen und abends geläutet werden. Da dann ein jeder, er sei auf der Straße oder wo er wolle, wieder auf die Knie fallen und andächtig beten solle. (Sturminger 1968: 33, zit. nach: Witzmann 1982: 294)

1779 schrieb Joseph Ogesser, Kooperator der erzbischöflichen Kur, in seiner „Beschreibung der Metropolitankirche zu Sanct Stephan in Wien“ im Kapitel „Glocken“ (47–52): „Man läutet sie [die Glocken] täglich, und zwar im Sommer um halb 7, im Winter aber um 7 Uhr, zum Andenken, daß 1683 um diese Tageszeit die christlichen Kriegsheere angerückt sind, um die von den Türken belagerte Stadt Wien zu entsetzen.“

Später wurde das so genannte ‚Türkenläuten’ zum Symbol für eine in Angst durchlebte Zeit (vgl. Witzmann 1982: 294). Auch wurden zur Erinnerung oder zum Dank für die überwundene Gefahr neue Glocken gegossen, so z.B. in Perchtoldsdorf, wo 1683 fast alle Einwohner und Einwohnerinnen umgekommen waren. Sie wurden bis zum Jahr 1938 täglich um 10 und 15 Uhr geläutet (vgl. Schachinger 1962: 303, zit. nach: Witzmann 1883: 294). Auf ähnliche Art wird auch in Kőszeg/Güns in Westungarn des Abzugs der Osmanen gedacht: Bis heute werden hier täglich um 11 Uhr die Kirchenglocken geläutet.

Die ‚Pummerin’ wird aus türkischen Kanonen gegossen

Die ‚Pummerin’ wird aus türkischen Kanonen gegossen

In Kriegszeiten wurden Kirchenglocken immer wieder zur Herstellung von Waffen eingeschmolzen. Im Falle der ‚Pummerin’ verhielt es sich aber genau umgekehrt: Sowohl die alte als auch die neue ‚Pummerin’ wurde größtenteils aus dem Erz eingeschmolzener Kanonen der osmanischen Armee gegossen.

Die alte ‚Pummerin’ – oder ‚Josephinische Glocke’ (zum Gedenken an den am 17. April 1711 verstorbenen Kaiser Joseph I.) – wurde 1711 vom Glockengießer (bis zu den ‚Türkenkriegen’ kaiserlicher Stuckgießer) Johann Achamer aus etwa 200 erbeuteten Kanonen des osmanischen Heeres aus der Zeit der Belagerung Wiens 1683 angefertigt (siehe „Zum goldenen Stuck“). Kaiser Joseph I. hatte dafür 330 Zentner Metall und 40 Zentner Schlackenwerder Zinn zur Verfügung gestellt (vgl. Tietze 1931: 425). Ein Teil des Materials, das der Kaiser für den Glockenguss gewidmet haben soll, stammte aus dem Zeughaus. Er wollte

damit seine Völker an den großen Sieg von 1683 erinnern, gerade zu einer Zeit, als der spanische Erbfolgekrieg (1701–1714), der als erster Weltkrieg gelten kann, da die Kämpfe ganz Europa und die überseeischen Kolonien der damaligen Großmächte erfaßt hatten, seinen Höhepunkt erreicht hatte. (Flieder/ Loidl 1967: 69)

Der Entwurf für diese Glocke, der ein Relief der Immaculata (Bildnis der ‚unbefleckten‘ Muttergottes) und das kaiserliche Wappen zeigte, wurde vom Maler und Dekorateur Peter Schubart von Ehrenberg angefertigt.

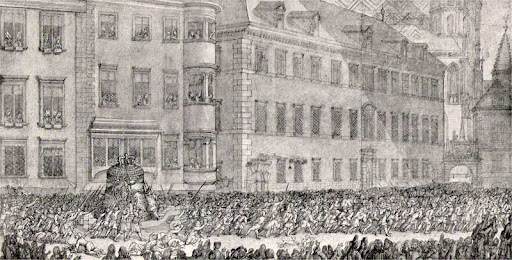

Am 14. November 1711 wurde die Glocke von 200 Personen durch das Riesentor des Stephansdoms gezogen. Am Tag darauf vollzog Franz Ferdinand Freiherr von Rummel, Bischof von Wien, im Beisein des Stadtrates die Weihe der Glocke. Die Festpredigt las Pater Ignaz Reiffenstuhl (vgl. Coeckelberghe-Dützele/ Köhler 1846: 262).

Am 26. Jänner 1712 wurde die ‚Pummerin‘ erstmals geläutet, als Karl VI. nach seiner Krönung zum römischen Kaiser nach Wien zurückkehrte. Die Bezeichnung ‚Pummerin’ bezieht sich lautmalerisch auf den tiefen Klang der Glocke. Bereits 1472 war eine Glocke im Stephansdom ‚Pummerin’ genannt worden (vgl. Wintermeyer, in: Stephanscom.at (nicht mehr online)).

Die Inschriften der ‚Josephinischen Glocke‘

Die Inschriften der ‚Josephinischen Glocke‘

Auf der alten ‚Pummerin’ stand unter dem Bild des Heiligen Joseph, umgeben von Engeln, folgende lateinische Inschrift (vgl. Ogesser 1779: 47–52):

Joseph der römische Kaiser allezeit Vermehrer ließ dieses eherne grosse Werk, daß der Grösse seiner Freygebigkeit angemessen ist, verfertigen, und in diesem albertinischen Thurm (er wurde unter Herzoge Albert dem fünften vollendet) zur besonderen Zierde aufziehen, damit es durch seinen starken Klang das Volk aufmuntere, um mit ihm für so viele und wichtige Siege Gott Dank zu sagen.

Das Bildnis der unbefleckten Empfängnis Marias mit dem kaiserlichen und anderen Wappen wurde mit folgender Inschrift kommentiert:

Zu Ehren der ohne Makel empfangenen Gottes Gebährerinn, Josephs des Nährvaters Gottes auf Erde, und des heiligen Markgrafen Leopold dieser dreyen heiligsten, und mächtigsten Patronen von Oesterreich hat diese über die Ungewitter, und Donnerstrahle siegreiche Maschine mit aller Feyerlichkeit eingeweihet Franz Ferdinand Freyherr von Rumel, des H.R.R. Fürst und Bischof zu Wien.

Die dritte Inschrift, unter dem Bild des Heiligen Leopold vor dem österreichischen Wappen, lautete:

Im Jahre 1711, da Ferdinand Karl Graf von Wels Statthalter, Johann Franz Wenighoffer Bürgermeister, Johann Sebastian Höpfner von Brant Stadtkammerer, und Georg Altschaffer Baumeister war.

Am Rand der Glocke stand in Form eines Laubwerkes künstlerisch ausgearbeitet:

Da 1683 der Türk wider Wien wütete, nach 2 Monaten aber durch Herzog von Lothringen, und durch die christlichen Bundesgenossen von da hinweg geschlagen wurde, hat dieses Erz von den eroberten Kanonen in dieses zum Gottesdienste gehörige Instrument von mehr als tausend Pfund Johann Achamer kaiserlicher Stuckgießer künstlich und glücklich verwandelt.

Die freischwingende alte ‚Pummerin’ hatte aufgrund ihres Gewichts von 22,5 Tonnen und ihres Durchmessers von 315 Zentimetern (vgl. Dehio 2003: 249) zu schweren Erschütterungen des Südturms geführt, sodass der Architekt und Dombaumeister des Stephansdomes Friedrich v. Schmidt bereits 1878 das Läuten der ‚Pummerin‘ verbot. Ihr Einsatz war danach nur noch durch Anheben mit einer Schraubenkonstruktion und Schlagen eines Klöppels möglich (vgl. Zehetner/ Zöchling 2007: 5).

Die ‚Pummerin‘ wird 1945 zerstört

Die ‚Pummerin‘ wird 1945 zerstört

Die alte ‚Pummerin‘ erklang am Ostersonntag 1937 zum letzten Mal. Am 12. April 1945 fing der Glockenstuhl des Südturmes Feuer und stürzte mit der alten ‚Pummerin‘ fünfzig Meter in die Tiefe. Die ‚Pummerin‘ zerbrach und zerstörte dabei das Türkenbefreiungsdenkmal in der Halle des Turmes (vgl. Stephanscom.at).

Ein Bruchstück ist heute noch im Bezirksmuseum Innere Stadt zu sehen (vgl. Wiener Bezirksmuseen – I., Bezirksmuseum Innere Stadt).

Die alte ‚Pummerin’ stand symbolisch für das Ende der ‚Türkenkriege’ und Ungarnaufstände.

Literatur

Literatur

Begräbnisstätten der Habsburger in Wien, 20.09.2020.

BDA–Bundesdenkmalamt (Hg.) (2003): Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Band 1. Bezirk; Innere Stadt. Horn.

Brouchal, Robert/ Gruber, Reinhard H. (2005): Der Stephansdom. Monument des Glaubens. Stein gewordene Geschichte. Wien.

Coeckelberghe-Dützele, Gerhard Robert Walter von/ Köhler, Anton (Hg.) (1846): Pummerin (Die). Curiositäten- und Memorabilien-Lexicon von Wien: ein belehrendes und unterhaltendes Nachschlag- und Lesebuch in anekdotischer, artistischer, biographischer, geschichtlicher, legendarischer, pittoresker, romantischer u. topographischer Beziehung Band II. Wien, 262–263.

Flieder, Viktor/ Loidl, Franz (1967): Stephansdom – Zerstörung und Wiederaufbau. Chronik u. Dokumentation. Wien.

Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.) (1982): Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683. Salzburg/Wien.

Kodera, Peter (2006): Der Stephansdom. Hohenems.

Ogesser, Joseph (1779): Beschreibung der Metropolitankirche zu Sanct Stephan in Wien, Wien, 47–52.

Schachinger, Anton (1962): Türkennot 1683 und ihre Überwindung im Markte Perchtoldsdorf. Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich, Band 12, Wien.

Sturminger, Walter (1968): Die Türken vor Wien in Augenzeugenberichten. Düsseldorf.

Tietze, Hans (1931): Geschichte und Beschreibung des St. Stephansdomes in Wien. Wien.

Wintermeyer, Hans: Die Pummerin – Stimme von St. Stephan, 16.09.2009. (nicht mehr online)

Witzmann, Reingard (1982): Türkenkopf und Türkenkugel. Einige Türkenmotive und Bildvorstellungen der Volkskultur aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.): Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683. Salzburg/Wien, 291–303.

Zehetner, Franz/ Zöchling, Ernst (2007): 50 Jahre Pummerin am Nordturm. In: Der Dom. Mitteilungsblatt des Wiener Domerhaltungsvereines Folge 2/2007, Wien, 5–7.

Zykan, Marlene (2005): Zerstörung und Wiederaufbau des Wiener Stephansdomes. Zum Gedenkjahr 2005. In: Der Dom. Mitteilungsblatt des Wiener Domerhaltungsvereines Folge 1/2005, Wien, 2–10.