Sporgasse 25, Graz, Karte

Text: Zsuzsa Barbarics-Hermanik

Der ‚Türke‘ am Palais Saurau in der Sporgasse gehört zu den bekanntesten ‚Türkendenkmälern‘ der Stadt Graz. Er ist mit einer gleichnamigen Sage verbunden, die an die Ereignisse im Jahre 1532 erinnern soll und die allerdings vor dem 18. Jahrhundert nicht überliefert ist.

Die Sage zum ‚Türken‘ am Palais Saurau

Die Sage zum ‚Türken‘ am Palais Saurau

In dieser Sage, die an die Ereignisse von 1532 erinnern soll, zwangen die ‚tapferen Grazer‘ den angeblichen Besatzer der Stadt, einen gewissen Ibrahim „Bassa“, zum Abzug, indem sie vom Schlossberg eine Kanonenkugel abfeuerten, die ausgerechnet dessen Braten traf. Laut der Sage soll Ibrahim „Bassa“ – dem es gelungen sei, Graz 1532 für acht Tage zu besetzen –, seinen Abzug wie folgt begründet haben: „Wenn ich diesen heißen Ofen (Festung) nicht haben kann, mag ich auch die kalte Stube (Stadt) nicht.“ (Schleich 1999: 378 bzw. Popelka 1959: 84).

Diese Sage wurde erstmals in einem Werk von 1753 überliefert, in dem der Autor Johann Christian Andreas Fyrtag behauptet, die Türkenfigur in der Sporgasse sei „zum angedenckhen der Türckhischen belagerung aber wider glückhlichen entsazung der Statt Gräz Anno Christi 1532“ errichtet worden (Fyrtag 1753: 117).

Ein Motiv der Sage, die an die Ereignisse von 1532 erinnern soll, zeigt eine eindeutige Parallele zu einer Lokalsage aus der Zeit der Ersten Wiener Türkenbelagerung von 1529: Der Türke am Palais Saurau sollte anzeigen, wie weit „der Türk gekommen ist“ (Jontes 1986: 15). Dies soll Prinz Eugen von Savoyen bei einem Besuch Anfang des 18. Jahrhunderts in Graz (der ebenfalls nicht nachgewiesen werden kann) so erzählt worden sein, worüber er angeblich gelacht hätte (vgl. Rosnak 1789: 54).

Historischer Hintergrund: Graz und die Osmanen im Jahre 1532

Historischer Hintergrund: Graz und die Osmanen im Jahre 1532

Das Jahr 1532 spielt im ‚Türkengedächtnis‘ der Stadt Graz eine zentrale Rolle. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass damals zum ersten und auch letzten Mal das Hauptheer des Osmanischen Reiches unter der persönlichen Führung seines bekanntesten Sultans, Suleiman I. (1520–1566), in der Steiermark erschien (vgl. Barbarics-Hermanik 2010: 22).

Nach der erfolgslosen Belagerung der Festung Güns/Kőszeg in Ungarn zogen sich die Osmanen über die Steiermark zurück, weil sie angeblich glaubten, Karl V. dadurch zu finden. Laut der oben zitierten Sage hätten sie dabei Graz erobert und die Stadt für acht Tage besetzt, was mit Quellen nicht zu belegen ist. Allerdings wurden die Gebiete, durch die das osmanische Heer durchzog, geplündert (vgl. Barbarics-Hermanik 2010: 22).

Nach der erfolglosen Belagerung der Festung Güns/Kőszeg wollte Suleiman I. wegen der Unruhen im Osten des Osmanischen Reiches und der Probleme im Mittelmeerraum so schnell wie möglich nach Istanbul zurück, um mit einem Krieg gegen die Safawiden in Persien beginnen zu können. Eine Belagerung und Eroberung von Graz hätte demnach nicht nur Zeit gekostet, sondern wäre – ohne Hinterland – auch strategisch unlogisch und unklug gewesen (vgl. Barbarics-Hermanik 2010: 23).

Zur ‚Türkenfigur‘ am Palais Saurau

Bezüglich der Rolle und des Ursprungs der ‚Türkenfigur‘ in der Sporgasse sind verschiedene Interpretationsmöglichkeiten überliefert: Eine dieser Interpretationen sieht im ‚Türken‘ am Palais Saurau ein Hauszeichen, das das „Böse“ hätte fernhalten sollen und von denen es – laut einer Sammlung von Epigrammen aus dem Jahre 1691 – mehrere in Graz gegeben haben soll. Anderen Meinungen nach hätte die Figur die Besitzer des Hauses vor Einquartierungen geschützt. Allem Anschein nach handelte es sich dabei um eine Quintana-Figur, die man in der frühen Neuzeit bei ritterlichen Geschicklichkeitsspielen verwendete (vgl. Barbarics-Hermanik 2010: 23 bzw. Jontes 1986).

Aktualisierung im 19. Jahrhundert

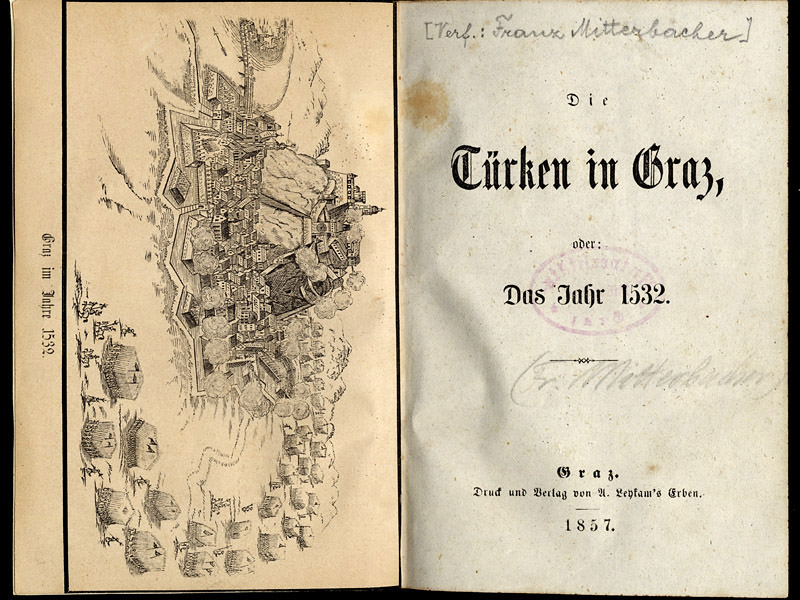

Der erste hauptamtlich ernannte Bibliothekar und Direktor der Steirischen Landesbibliothek und Mitbegründer des Steirischen Kunstvereins, Franz Mitterbacher, thematisierte und aktualisierte in seinem Werk mit dem Titel „Die Türken in Graz, oder das Jahr 1532“ Mitte des 19. Jahrhunderts das mit dem ‚Türken‘ am Palais Saurau zusammenhängende ‚Türkengedächtnis‘ von Graz. Im Nachwort seines Buches machte er jedoch klar, dass ihm die Konstruiertheit der Erinnerung durchaus bewusst war:

Was nun in diesem Zeilen niedergeschrieben ist, ist nichts Anderes, als Dasjenige, was der Anonymus Graecensis, der als Türke vom Saurauischen Palais heruntersteht, und als Wahrzeichen der erzählten Begebenheiten seit vierthalb Jahrhunderten diente, in einsamer windstiller Nacht beim Scheine des Mondes erzählt hat. (Mitterbacher 1857: 270)

Der Türke am Palais Saurau und der Tattermannbrauch

Der deutschnational gesinnte Grazer Historiker Robert Baravalle, der später Anhänger der Nationalsozialisten wurde, thematisierte in einem Aufsatz (Baravalle 1923) ebenfalls diesen Aspekt des ‚Türkengedächtnisses‘ von Graz und damit auch den ‚Türken‘ am Palais Saurau. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht eine weitere ‚Türkensage‘ in Graz, die ebenfalls an die Ereignisse von 1532 erinnern soll:

Demnach wäre nach Abzug der Osmanen 1532 ein alter, kranker Tatar zurückgeblieben. Diesen hätten die Bewohner der Stadt an eine hohe Stange gebunden, durch die Stadt in die Karlau getragen, wo man ihn zunächst mit Steinen beworfen und dann verbrannt hätte. Das soll der Ursprung des so genannten Tattermannbrauchs in Graz gewesen sein, im Rahmen dessen man dieses Ereignis jedes Jahr um den 24. Juni herum wiederholte. Er wurde 1773 von Maria Theresia verboten, als die Bürger der Stadt diese Feierlichkeiten als Protest gegen die Obrigkeiten verwendeten. In den 1920-er Jahren wurde dieser Brauch dann wieder zum Leben erweckt, wobei die Anzeigen in den Zeitungen diesbezüglich nur die deutschen Bewohner von Graz zum Umzug und zu den Feierlichkeiten einluden (vgl. Barbarics-Hermanik 2010: 25).

Ebenfalls in den 1920-er Jahren veröffentlichte der deutschnational gesinnte Grazer Historiker Robert Baravalle seine Arbeit zum Tattermannbrauch (Baravalle 1923). Sie wurde gleichzeitig auch im „Grazer Volksblatt“ abgedruckt, wodurch Baravalles Thesen eine größere Öffentlichkeit erreichen konnten. Baravalle ging es dabei unter anderem darum, Folgendes zu beweisen: „Die Tattermann=Feier (…) ist allen arischen Völkern gemeinsam und blühte vor allem beim deutschen Volke.“ (Baravalle 1923: 5)

Die Zeit des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus

Der Inhalt der genannten ‚Türkensagen‘ – so auch der zum ‚Türken‘ am Palais Saurau (vgl. Popelka 1935 bzw. Zambauer-Weber 1941) und „die Erinnerung an die Türkenzeit“ wurden im Graz der 1930-er und 1940-er Jahre allgemein sehr häufig aktualisiert und der jeweiligen Ideologie angepasst, um die „Bollwerkrolle“ der Stadt zu betonen. Dieser Prozess erreichte dann mit der Errichtung des so genannten ‚Türkengobelin‘ im Jahre 1941 als Produkt der nationalsozialistischen Propaganda seinen Höhepunkt.

Literatur

Literatur

Baravalle, Robert (10.06.1923): Der Tattermannsbrauch in Graz. Eine volkskundliche Erinnerung. In: Grazer Volksblatt Nr. 156, 5.

Fyrtag, Johann Christian Andreas: Die treue Steyermark. Graz 1753. Stmk. Landesarchiv Hs. Nr. 494.

Jontes, Günther (2006): Der Türke am Palais Saurau. Überlieferung einer Grazer Geschichtssage. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, Bd. 16/17, 9–19.

Mitterbacher, Franz (1857): Die Türken in Graz, oder: das Jahr 1532. Graz.

Popelka, Fritz (27.01.1935): Der Türke im Palast Saurau. Der geschichtliche Hintergrund der Sage. In: Tagespost Nr. 27, 15.

Popelka, Fritz (1959): Geschichte der Stadt Graz, Bd. 1. Graz.

Rosnak, Martin (1789): Die Belagerung der königl. Freystadt Güns im Jahre 1532. Aus gleichzeitigen Schriften und Urkunden, auch gedruckten glaubwürdigsten Denkmälern. Wien.

Schleich, Johann (1999): Der steirische Sagenschatz. Graz/Wien.

Zambauer-Weber, Edina (09.03.1941): Sage und Wirklichkeit rund um den Türken vom Saurau-Palast. In: Kleine Zeitung Nr. 68, 8.