Universitätsring 8-10 , Karte

Text: Johanna Witzeling, Johannes Feichtinger

Das Liebenberg-Denkmal wurde anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der erfolgreichen Verteidigung Wiens gegen die Türken 1683 zu Ehren des damaligen Bürgermeisters Johann Andreas von Liebenberg errichtet und am 12. September 1890 feierlich enthüllt. Es sympolisiert das liberale Wiener Bürgertum. Das Siegesdenkmal in Form eines Obelisken steht an prominenter Stelle: direkt an der Wiener Ringstraße vor der 1683 heftig umkämpften Mölkerbastei, gegenüber der Universität. 1933 „ehrten“ die illegalen Nationalsozialisten Liebenberg. Im Zentrum der Feier stand der Nachfahre Koloman Freiherr von Liebenberg.

Ein Obelisk für den „Verteidiger Wiens“

Der neun Meter hohe Obelisk aus rotem schwedischen Granit wird von der vergoldeten Figur der geflügelten Siegesgöttin Victoria bekrönt, die in ihrer Hand einen Lorbeerkranz trägt. An Vorder- und Rückseite des Obelisken sind Widmungen angebracht, die vom Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, dem Historiker und Archivdirektor Alfred Ritter von Arneth verfasst wurden.

An der Ringstraßenseite steht auf einer Gussplatte:

JOHANN ANDREAS

VON LIEBENBERG

BÜRGERMEISTER VON WIEN

IM JAHRE MDCLXXXIII

Die Rückseite zeigt über einer Kartusche mit dem Wiener Stadtwappen folgende Inschrift:

SEINEM

IN ÄUSSERSTER BEDRÄNGNISS

DURCH MUTH UND AUSDAUER VORANLEUCHTENDEN OBERHAUPTE

DAS DANKBARE WIEN 1890

An den Querseiten des Obelisken befinden sich militärische Embleme. Ein Medaillon an der Vorderseite zeigt das Portrait Liebenbergs, umrahmt von Lorbeerzweigen, die von zwei knieenden Engeln gehalten werden. Vor dem Denkmal liegt ein Löwe, dessen linke Vorderpranke auf einen Türkenschild ruht. Als Material für den Unterbau des Denkmals wurde Mauthausener Granit verwendet. Den Entwurf für das Denkmal lieferte Johann Silbernagl. Der liberale Wiener Architekt Franz Neumann führte das Monument aus.

Obelisken waren besonders in der Barockzeit, also zur Zeit der Zweiten Türkenbelagerung, sehr beliebt. Durch die Auswahl der Denkmalform wurde somit auch in künstlerischer Hinsicht auf die Erinnerung an die Zeit der Türkenkriege des 17. Jahrhunderts Bezug genommen. Der Kunsthistorikerin Selma Krasa zufolge geht das Formenrepertoire des Liebenberg-Denkmals auch auf Sieges- und Erinnerungsmale des Revolutionsklassizismus und der Zeit der Befreiungskriege zurück. Damit werde vom üblichen Typus des ‚bürgerlichen Denkmals‘ abgewichen:

Wien besitzt kein weiteres Monument in dieser stilistischen und inhaltlichen Verbindung von Toten- und Erinnerungsmal zum Zweck bürgerlicher Selbstverwirklichung. (Krasa 1982: 315)

Der Denkmalstreit

Die Absicht, Johann Andreas von Liebenberg ein Denkmal zu setzen, entstand im Rahmen der Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten rund um die Zweite Säkularfeier des Entsatzes vom 12. September 1683. Der Errichtung des Denkmals ging allerdings eine Auseinandersetzung mit dem Ministerium voraus, das anlässlich des Jubiläumsjahres 1883 die Verteidiger Wiens selbst durch ein Monument im Wiener Stephansdom ehren wollte – das ‚Türkenbefreiungsdenkmal‘.

Schon 1878 hatte der Direktor der Wiener Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Karl Weiss auf die Verpflichtung verwiesen, den „Helden“ von 1683 im Rahmen der bevorstehenden 200-Jahrfeier angemessen zu gedenken. Weiss wandte sich an das Präsidium des Gemeinderates und schlug vor, eine Kommission unter Vorsitz des Bürgermeisters für die Vorbereitung der Feierlichkeiten zusammenzustellen, an der auch Vertreter verschiedener Institutionen des öffentlichen Lebens beteiligt sein sollten (siehe „Comités und Commissionen 1883“).

Die Vorschläge dieser Kommission wurden in einer Gemeinderatssitzung am 20. Dezember 1878 diskutiert. Unter anderem stand die Errichtung eines Starhemberg-Denkmals in der Votivkirche (Votivkirche: Baubeginn 1856, geweiht 1879) zur Debatte. Dieses sollte seinen Platz neben dem 1879 errichteten Grabmal von Graf Niklas Salm erhalten, der während der Ersten Türkenbelagerung 1529 die Verteidigung Wiens organisiert hatte. Der Wiener Gemeinderat beschloss allerdings die Errichtung eines Denkmals im öffentlichen Raum, ohne sich zunächst aber auf Form und Inhalt des Monuments festzulegen. Jedoch sollte es dem „Andenken an die heldenmüthige Vertheidigung und Befreiung Wiens“ (Wienerisches Ehrenkränzlein 1883: 38) gewidmet sein.

Der Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 1878 bewog schließlich eines seiner Mitglieder, Karl Landsteiner, in einer weiteren Sitzung vom 14. Oktober 1879 als erster den Vorschlag einzubringen, das Denkmal Andreas von Liebenberg, dem Bürgermeister von 1683, zu setzen. Damit sollte der Anteil der Wiener Bürgerschaft am Türkensieg 1683 hervorgehoben werden. Landsteiners Antrag wurde dem ‚Comité für die Säkularfeier’ unterbreitet.

Drei Jahre später wurden in einer Plenarsitzung des Gemeinderats am 12. April 1882 die Prägung einer Erinnerungsmedaille, die Unterbringung zweier historischer Gemälde im neuen Rathaus sowie die Herausgabe einer Festschrift beschlossen. Von der Errichtung eines Denkmals war plötzlich nicht mehr die Rede.

Der Grund für diesen Richtungswechsel dürfte in einer Unterredung zwischen Bürgermeister Eduard Uhl und Hofrat Rudolf Eitelberger, dem Direktor des Museums für Kunst und Industrie, gelegen haben. Bürgermeister Uhl wurde von Eitelberger darauf aufmerksam gemacht, dass das ‚Ministerium für Cultus und Unterricht‘ ebenfalls ein Denkmal plane, das an die Helden von 1683 erinnern sollte. Nach Auffassung des Ministeriums hatte der Sieg von 1683 nicht nur die Stadt, sondern die gesamte Dynastie und noch mehr – das ganze Christentum – betroffen. Anregungen zur Errichtung eines Erinnerungsdenkmals seitens des Ministeriums gingen vom damaligen Unterrichtsminister Conrad Freiherr von Eybesfeld und seinem Kunstbeirat aus, in welchem Hofrat Eitelberger eine zentrale Rolle spielte. Die Verhandlungen dazu sind durch ein Sitzungsprotokoll des Ministeriums vom 4. Februar 1882 belegt (vgl. Weißenhofer 1957: 74).

Das Ministerium plante die Errichtung eines Denkmals für Ernst Rüdiger von Starhemberg im Stephansdom. Als militärischer Oberbefehlshaber hatte Starhemberg die Stadt Wien erfolgreich verteidigt. Sonach konnte der Gemeinderat nicht mehr wie vorgesehen ein Denkmal zur Erinnerung an die Verteidigung und den Entsatz errichten, sondern nur noch zweiteres – den Aspekt der Befreiung – für sich reklamieren. 1883 gab die ‚Bürgervereinigung Liebenberg’ (gegründet 1881) das ‚Wienerische Ehrenkränzlein von 1683‘ als erste Vereinsgabe und Festschrift heraus. Der Reinerlös war einem Befreiungsdenkmal auf dem Kahlenberg gewidmet.

Liebenberg soll nun doch ein Denkmal erhalten

Liebenberg soll nun doch ein Denkmal erhalten

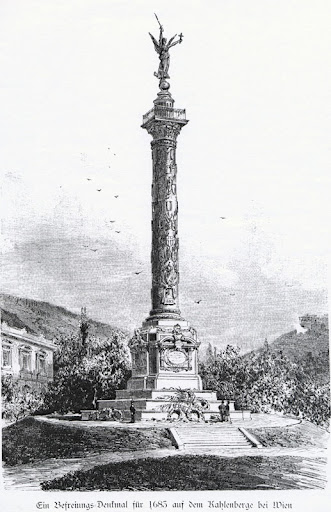

1883 wurde vom Gemeinderat und Architekten Andreas Streit ein Entwurf für eine Gedenksäule auf dem Kahlenberg vorgelegt. Er ähnelte im Aufbau bereits dem späteren Liebenberg-Denkmal.

Als das Ministerium sein ‚Starhemberg-Denkmal‘ aber als Türkenbefreiungsdenkmal ausschrieb, welches offensichtlich nicht nur dem Verteidiger Starhemberg gewidmet sein sollte, sondern Verteidigung und Entsatz erinnern sollte, gerieten die Wiener Bürger unter Zugzwang. Sie verwarfen den finanziell ohnehin kaum umsetzbaren Plan, ein Befreiungs- bzw. Entsatz-Denkmal auf dem Kahlenberg zu errichten. Allerdings sollte der historisch wichtige Ort am Kahlenberg durch eine Gedenktafel an der St. Josefskirche besetzt werden. Zugleich wurde aber auch der Gedanke Landsteiners wieder aufgegriffen, Andreas von Liebenberg ein Denkmal zu widmen. Statt des Kahlenberger Entsatz-Denkmals sollte vor der Mölkerbastei ein Liebenberg-Denkmal errichtet werden, das den Beitrag der Wiener Bürger an der Verteidigung Wiens hervorhob.

Die 1881 gegründete ‚Bürgervereinigung Liebenberg’ war für die Finanzierung des Denkmalbaus zuständig. Diese Aufgabe übernahm 1883 das aus „hervorragenden Männern“ (Wienerisches Ehrenkränzlein 1883) gebildete ‚Liebenberg-Denkmal-Comité‘.

Johann Silbernagel liefert den ersten Entwurf

Zur Gewinnung von Entwürfen für das geplante Liebenberg-Denkmal wurde kein Wettbewerb ausgeschrieben – offiziell hieß es, um Geld zu sparen. Anzunehmen ist aber, dass man möglichst rasch handeln wollte, um weiteren Plänen des Ministeriums zuvorzukommen. Der Künstler und Bildhauer Johann Silbernagl wurde im Juni 1883 vom damaligen Präsidenten des ‚Liebenberg-Denkmal-Comités’ Josef Matthias Aigner damit beauftragt, einen ersten Entwurf für das Denkmal zu erstellen. Dieser dürfte sich bei der Umsetzung am geplanten, jedoch nicht realisierten Entsatz-Denkmal am Kahlenberg orientiert haben.

Im Juli 1883 wurde eine Schablone des Denkmalentwurfs vor der Mölkerbastei aufgestellt. Ein Modell des Denkmals wurde im Frühjahr 1884 im neuen Rathaus präsentiert und von Kaiser Franz Joseph I. und den Wienern besichtigt. Im September 1884 sollten die Arbeiten am Denkmal beginnen, obwohl seine Finanzierung nicht voll gesichert war. 1887 konnte der Erzguss der Victoria durchgeführt werden, 1889 wurde erneut eine Schablone aus Holz auf der Mölkerbastei aufgestellt. Das Denkmal konnte schließlich zum geplanten Termin am 12. September 1890 enthüllt werden.

Spenden für den Bau des Denkmals

Die Finanzierung des Denkmals sollte durch Mitgliedsbeiträge der ‚Bürgervereinigung Liebenberg’, so genannte ‚Juxtebüchlein‘ und Spenden erfolgen. So spendete u.a. der Kaiser 1000 Gulden. Mit Spenden beteiligten sich auch der Gemeinderat (9000 Gulden), der Kriegsminister sowie Kardinal Ganglbauer, das Ministerium für Cultus und Unterricht, der Stadterweiterungsfonds und der Niederösterreichische Landesausschuss. Weiters wurde das Maifest im Rathaus 1887 Liebenberg gewidmet, um Geld für den Bau des Denkmals zu sammeln (vgl. Glossy 1888: 5). Die Überlegung eines Gemeinderatsmitgliedes, für die Finanzierung Aufrufe in den Medien zu schalten, wurde von Aigners Nachfolger, Friedrich Freiherr von Leitenberger, 1887 mit folgender Begründung abgelehnt:

Heute denkt niemand mehr an das Liebenbergdenkmal. Das Goethe- und Mozartdenkmal beschäftigt die öffentliche Meinung viel mehr. Und wenn die Ringstraßenbarone auch zu allgemeinen Zwecken viel Geld opfern, so ist doch kein Motiv vorhanden, anzunehmen, daß sie für das Liebenbergdenkmal ihre Cassen öffnen würden. (Weißenhofer 1957: 5)

„Aus Liebe zu Wien“ übernahm Leitenberger selbst die Kosten für die Vergoldung der Victoria. Schließlich deckte er auch noch die für die Vollendung des Monuments notwendigen 40 000 Gulden aus eigener Kasse ab. In der ‚Neuen Freien Presse‘ wurde Leitenberger dafür besonderer Dank ausgesprochen.

Die Gesamtkosten für den Denkmalbau hatten sich auf ca. 70 000 Gulden belaufen, inklusive Fundamentierung, die von der Gemeinde bezahlt wurde.

Feierliche Enthüllung am 12. September

Feierliche Enthüllung am 12. September

Kaiser Franz Joseph I. hatte schon im August 1890 seine Nichtteilnahme an der Enthüllungsfeier angekündigt. Angeblich waren der Kaiser und die Erzherzöge wegen der Herbstmanöver nicht in Wien. Auch die Offiziere jener Regimenter, die 1683 am Entsatz beteiligt waren, konnten aus diesem Grund nicht anwesend sein. Die Feier fand dennoch wie geplant exakt 207 Jahre nach der siegreichen Entsatzschlacht am 12. September 1890 statt.

Zur feierlichen Enthüllung des Denkmals waren im Halbkreis um das Monument Tribünen aufgestellt worden (Wiener Zeitung 12.09.1890). Vor dem Denkmal stand für den Kaiser – trotz seiner Abwesenheit – ein Zelt mit türkischen Trophäen und anderen Leihgaben aus dem Städtischen Museum. An der Enthüllungsfeier nahmen u.a. Mitglieder der Zünfte in historischen Kostümen mit ihren Fahnen sowie Vertreter der Gemeinde, der Universität und der Gesangsvereine teil. Geladen waren auch Nachkommen Liebenbergs und Starhembergs. Die Mehrzahl der Anwesenden bildeten aber Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft Wiens, vor denen der Präsident des ‚Liebenberg-Denkmal-Comités‘ Friedrich Freiherr von Leitenberger in seiner Ansprache betonte, dass es sich um eine „Bürgerfeier“ handelte und dass das Denkmal den „patriotischen Heldenmut der Bürger Wiens“ im Jahr 1683 in Erinnerung rufe (Neue Freie Presse, Abendblatt 12.09.1890: 2).

Verhüllt war nicht das gesamte Denkmal, sondern nur das Medaillon mit Liebenbergs Büste. Den Enthüllungsakt vollzog Ministerpräsident Graf Eduard Taaffe. Friedrich Freiherr von Leitenberger übergab in einer feierlichen Rede das Denkmal an den Bürgermeister Johann Nepomuk Prix und somit an die Stadt Wien. Leitenbergers Rede und die Antwort des Bürgermeisters wurden in der Wiener Zeitung vom 12. September 1890 (Wiener Zeitung/ Abendpost: 3-4) abgedruckt.

In dieser Ansprache nahm Leitenberger auf die Kontinuität bürgerlicher Tatkraft Bezug: Er verwies dabei auch indirekt auf das vom Ministerium geplante, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fertig gestellte ‚Türkenbefreiungsdenkmal’ im Stephansdom. Wurde auf diesem Monument Starhemberg als zentraler Held gewürdigt, so sollte das Denkmal zwischen Universität und Mölkerbastei die heroischen Taten der Wiener Bürger in Vergangenheit und Gegenwart repräsentieren.

Auf die Geschichte gemünzt, meinte Leitenberger:

Indem wir hiebei der kriegerischen Thaten des Feldherrn Grafen Rüdiger Starhemberg gedenken, blicken wir mit Begeisterung auf den damaligen, gleich heroisch wirkenden Bürgermeister Andreas von Liebenberg, dem dieses Denkmal mit der Devise geweiht ist: ‚Seinem in äußerster Bedrängnis durch Muth und Ausdauer voranleuchtenden Oberhaupte – Das dankbare Wien.‘ (Wiener Zeitung 12.09.1890: 3)

Und auf die Gegenwart bezogen, betonte derselbe:

An Stelle der Wälle, welche damals die Bürgerschaft vertheidigte, sind andere getreten, Wälle der Freiheit und selbstständigen Entwicklung. Man überblickt von hier aus alle die der Kunst und Wissenschaft und der Selbstverwaltung geweihten Paläste, und vor allem wendet sich das Auge der Kaiserburg zu – als Hort des Rechtes und der Freiheit. (Wiener Zeitung 12.09.1890: 3)

„Die Türken von heute“

„Die Türken von heute“

Liebenberg – so ein Kommentator der Enthüllungsfeier im Artikel „Unsere Türken von heute“ im Neuen Wiener Tagblatt vom 11. September 1890 – habe Wien einst als „Bollwerk der christlichen Kultur“ gegen die Türken verteidigt. In diesem Sinne verteidigten auch die liberalen Stadträte Wien als „Bollwerk der modernen Kultur“ gegen „die Türken von heute“ (Neues Wiener Tagblatt 11.09.1890: 1f) – nämlich, die Christlich-Konservativen, die gegen das liberale Projekt der soeben vollzogenen zweiten Stadterweiterung vehement opponiert hatten. Sie wären dabei aber ebenso am „zielbewussten Streben der Bürgerschaft“ gescheitert wie schon die Türken des Jahres 1683 (Neue Freie Presse, Abendblatt 12.09.1890: 2). Diesen Erfolg wusste auch der liberale Bürgermeister Prix in seiner Ansprache hervorzuheben (vgl. Kristan 1998: 101f).

„Gott schütze dich, du hartbedrängtes Wien!“

„Gott schütze dich, du hartbedrängtes Wien!“

Für die Enthüllungsfeier des Liebenberg-Denkmals wurde eine Festhymne vom Sekretär des ‚Liebenberg-Denkmal-Comités’ Theodor Starzengruber verfasst und vom Komponisten, Dirigenten und Chormeister des Wiener Männergesangsvereins Eduard Kremser vertont:

AN WIEN. Am Tage der Enthüllung des Liebenberg-Denkmales. 12. September 1890.

Es schweigt der Kampf; mit ihren dunklen Schwingen

Senkt auf die müden Streiter sich die Nacht;

Noch halten sie nach wochenlangem Ringen

Auf den geborst’nen Wällen treue Wacht.

Und in der Kirchen lichtumfloss’nen Hallen

Fromm betend liegt die Menge auf den Knien,

Denn morgen soll der blut’ge Würfel fallen,

Gott schütze dich, du hartbedrängtes Wien!In Flammenzügen in die Nacht geschrieben

Ward dir der Rettung frohe Botschaft kund,

Noch heute soll der Feinde Macht zerstieben

Vor deiner Retter waffenfrohem Bund!

Schon wogt der Kampf, ein Ringen ohne Gleichen,

die Retter nah’n, der Feinde Schaaren flieh’n,

Der Halbmond sinkt, hoch ragt des Kreuzes Zeichen:

Victoria! du sieggekröntes Wien!Was Bürgermuth und Kraft und kühnes Wagen,

Was Bürgertreu’ vermag in schwerer Zeit,

Den Enkeln möge es dies Denkmal sagen,

Das Bürgersinn der Vaterstadt geweiht.

Nach immer höher’n Zielen sollst du streben,

Und immer weiter deine Marken zieh’n,

Und stolz dein ruhmgekröntes Banner heben,

Heil dir Glück! du grosses, freies Wien!

Zudem wurde 1890 eine Festschrift zur Enthüllungsfeier vom ‚Liebenberg-Denkmal-Comité’ herausgegeben.

Die Bedeutung des Liebenberg-Denkmals

Sowohl der Ort der Aufstellung als auch das Motiv des Denkmals dienen bürgerlicher Repräsentation und sind Mittel zur Demonstration von Macht und Einfluss des liberalen Bürgertums.

Vor dem 19. Jahrhundert war Liebenbergs Name kaum im Zusammenhang mit der Verteidigung Wiens genannt worden. Mit der Erstarkung des liberalen Bürgertums und dem neuen bürgerlichen Selbstbewusstsein wurde er jedoch zu dem willkommenen Symbol für die Macht der Wiener liberalen Politik stilisiert und dementsprechend im öffentlichen Raum repräsentiert.

Das zentrale Bürgerdenkmal im Fadenkreuz bürgerlicher Repräsentation (Universität und Rathaus) und am Ort des Geschehens, vor der Mölkerbastei, aufzustellen, entspricht dieser Intention und wurde auch zur Zeit der Errichtung so empfunden, wie die Rede Leitenbergers zur Denkmalsenthüllung verdeutlicht (siehe oben Wiener Zeitung 12.09.1890: 3).

Neben dem Liebenberg-Denkmal erinnern drei weitere Orte in der Wiener Innenstadt an den Bürgermeister von 1683:

- die Liebenberggasse

- Liebenberg als Figur auf der Ankeruhr

- eine Gedenktafel Am Hof

‚Bürgervereinigung Liebenberg’

‚Bürgervereinigung Liebenberg’

Präsident der ‚Bürgervereinigung Liebenberg’ war Carl Giani (Hofkunststicker). Die übrigen Vorstandsmitglieder waren Vertreter von Wissenschaft und Kunst, Politik, Verwaltung, Gewerbe und Handwerk. Zu ihnen zählten u.a. Carl Denk, J. A. Kment, August Fritz, Georg Safran, Johann Malek und Moriz Hermann.

Laut Statuten hatte die Bürgervereinigung folgende Zielsetzungen: „Die Stärkung und Hebung des österreichischen Bürgersinnes, die Pflege von Erinnerungen an alle jene Momente, welche von jeher als voranleuchtende Beispiele in diesem Sinne galten, und nach Umständen Feier derselben im Vereinskreise oder in der Oeffentlichkeit“ (Liebenberg-Denkmal-Comité 1890: 2).

‚Liebenberg-Denkmal-Comité‘

‚Liebenberg-Denkmal-Comité‘

Ehrenpräsident des ‚Liebenberg-Denkmal-Comités‘ war Eduard Ritter von Uhl. Als Präsident stand ihm der Maler und Gemeinderat Josef Mathias Aigner zur Seite. Er war zudem aktiver Teilnehmer an der Revolution von 1848. Aigner nahm sich am 18. Februar 1886 das Leben. Friedrich Freiherr von Leitenberger, einer der führenden Liberalen Wiens, wurde sein Nachfolger.

Weitere Mitglieder des ‚Denkmal-Comités‘ waren:

- Dr. Johann Nepomuk Prix, Bürgermeister von Wien (1889–94)

- Franz Berger, k.k. Ober-Baurat

- Theodor Ritter von Goldschmidt, k.k. Baurath

- J. A. Kment

- Max Freiherr von Kübeck, k.k. Legationsrat

- Karl Landsteiner, Verfasser des Bühnenstücks „Der Bürgermeister von Wien“

- Ferdinand Leonhardt

- Franz Löblich

- Rudolf Luksch

- Franz Ritter von Neumann, k.k. Baurat

- C. L. Praetorius

- Franz Roth

- Theodor Starzengruber, Sekretär des ‚Liebenberg-Denkmal-Comités’

- Carl Vaugoin, Juwelier und Wiener Stadtrat

‚Executiv-Comité‘

‚Executiv-Comité‘

- Friedrich Freiherr von Leitenberger

- Franz Berger

- Theodor Ritter von Goldschmidt

- J. A. Kment

- Theodor Starzengruber

Literatur

Literatur

Feichtinger, Johannes (2010): „Auf dem Zauberhaufen“. Der Burgravelin und die Funktionalisierung des Gedächtnisses an den Entsatz Wiens von den Türken 1683, in: ÖZKD. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jg. 64, Heft 1–2 (Sonderheft: Wiener Stadt- und Burgbefestigung, konzipiert und koordiniert von Markus Jeitler, Richard Kurdiovsky, Anna Mader-Kratky), 108–115.

Glossy, Carl (1888): Zur Biographie des Wiener Bürgermeisters Johann Andreas von Liebenberg. Wien.

Krasa, Selma (1982): Das historische Ereignis und seine Rezeption. In: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.): Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683. Salzburg/Wien, 304–318.

Kristan, Markus (1998), Denkmäler der Gründerzeit in Wien. In: Stephan Riesenfellner (Hg.) Steinernes Bewusstsein I. Die öffentliche Repräsentation staatlicher und nationaler Identität Österreichs in seinen Denkmälern. Wien/Köln/Weimar, 77–165.

Liebenberg-Denkmal-Comité (1890): Enthüllungsfeier des Liebenberg-Denkmals. 12. September 1890. Wien.

Neue Freie Presse (Abendblatt) (12.09.1890): Die Enthüllung des Liebenberg-Denkmals, 2, 20.09.2020

Neues Wiener Tagblatt (11.09.1890): Unsere Türken von heute, 1f.

Telesko, Werner (2008): Kulturraum Österreich. Die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Wien/Köln/Weimar.

Weißenhofer, Anselm (1957): Geschichte des Liebenbergdenkmals. In: Wiener Geschichtsblätter, 12. Jahrgang, Nr. 1, 2–7.

Wienerisches Ehrenkränzlein von 1683 (1883): Unparteiische Prüfung der Anschuldigungen des Herrn Onno Klopp durch eine Vereinigung von Wiener Bürgern. Herausgegeben als erste Vereinsgabe der ‚Bürgervereinigung Liebenberg‘. Wien.

Wiener Zeitung (12.09.1890): Enthüllung des Liebenberg-Denkmals, Abendpost 3–4,