Wawel 3, Kraków, Karte

Text: Anna Ziemlewska

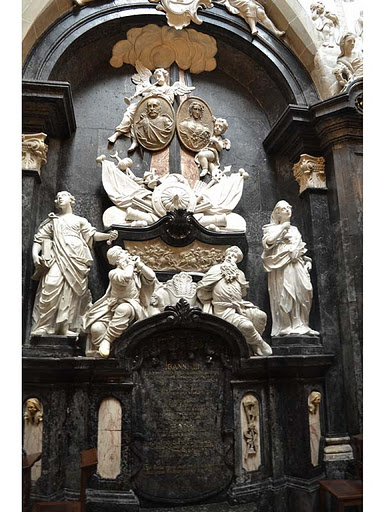

Mitte des 18. Jahrhunderts initiierte ein Nachkomme König Jan III. Sobieskis, der litauische Hetman Michał Kazimierz Radziwiłł, die Errichtung eines Denkmals für den König und seine Gattin Maria Kazimiera. Es befindet sich im Kreuzgang der Krakauer Kathedrale am Wawel, hinter dem Hauptaltar.

Sobieski am Wawel

Sobieski am Wawel

Seit dem 14. Jahrhundert war die Krakauer Kathedrale Krönungsort und Begräbnisstätte der polnischen Könige. In den Krypten wurden die Särge untergebracht und in den Gängen oder Kapellen der Kathedrale repräsentative Grabsteine errichtet. Jan III. Sobieski und seine Gattin Maria Kazimiera warteten ziemlich lange auf eine Beisetzung auf dem Wawel. Ihre sterblichen Überreste wurden im Jahr 1733 von Warschau nach Krakau verlegt und im Januar 1734 feierlich beigesetzt.

Erst Mitte des 18. Jahrhunderts richteten der litauische Hetman Michał Kazimierz Radziwiłł (1702–1762) (Enkel der Schwester des Königs, Katarzyna Sobieski) und seine Frau Urszula Wiśniowiecka (1705–1753) einen Sonderfond für den Bau von Denkmälern für ihre königlichen Verwandten ein: Michał Korybut Wiśniowiecki (1640–1673) und Jan III. Sobieski.

'Dem Erlöser von Österreich und Ungarn'

Das Krakauer Domkapitel entschied sich für den Standort hinter dem Hauptaltar, im Kreuzgang der Kathedrale. Es beauftragte den Architekten Francesco Placidi, den Bildhauer Wojciech Rojowski (Skulpturen) und den Steinmetz Mrowiński mit den Arbeiten am Projekt, welches in den Jahren 1753–1760 durchgeführt wurde. Der Form nach bezogen sich die Werke auf das in der sarmatischen Kultur beliebte castrum doloris – einen bei Trauerfeiern verwendeten ausgebauten Katafalk, geschmückt mit Personifikationen, Obelisken und Sargporträts.

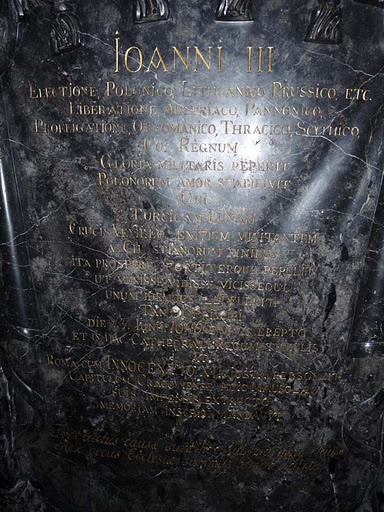

Das Denkmal von Sobieski und Maria Kazimiera aus schwarzem Marmor, Stuck und Alabaster wurde mit zwei Porträtmedaillons, Wappen, allegorischen Figuren der Weisheit und des Mutes sowie mit einer Szene aus der Schlacht um Wien und mit Gestalten türkischer Gefangener geschmückt. Die lateinische Inschrift lautet in Übersetzung:

Für Jan III., dem König von Polen, dem litauischen und preußischen Großfürst etc. Dem Erlöser von Österreich und Ungarn, dem Bezwinger der Osmanen, Walachen und Tataren, dem die Herrlichkeit als Krieger die königliche Krone bescherte und die Liebe der Polen sie festigte [...]. (Rożek 1981: 140; Rożek 2008: 58–60)

Literatur

Literatur

Rożek, Michał (1981): Królewska katedra na Wawelu, Warszawa.

Rożek, Michał (2008): Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Echa wiktorii, Kraków.