Text: Silvia Dallinger

Zum 200-jährigen Jubiläum des Entsatzes von Wien 1683 nahm der Kapuzinermönch Marco d’Aviano (1631–1699) als Figur der Erinnerung lediglich eine untergeordnete Rolle ein. In den großen Festreden wurde kaum Bezug auf ihn genommen, noch fand sein Standbild am Türkenbefreiungsdenkmal im Wiener Stephansdom Aufnahme, das anlässlich der Säkularfeier geplant und 1894 eingeweiht wurde.

Marco d’Aviano – der vergessene ‚Befreier Wiens‘

Der Direktor der Kirche zur ‚Heimsuchung Mariens‘ des Salesianerinnen-Konvents am Rennweg Alois Freudhofmeier äußerte beispielsweise in seiner 1891 erschienenen d’Aviano-Biografie vergeblich die Hoffnung, dass dieser ‚Held‘ auf dem Türkenbefreiungsdenkmal im Stephansdom verewigt wird:

Wir wollen hoffen, daß auf dem projektierten Denkmale im St. Stephansdome, welches die Großthat von Wiens Befreiung verewigen soll, auch dem P. Marco jener Ehrenplatz nicht wird vorenthalten werden, auf den er so hohen Anspruch hat. (zit. nach: Pisa/Wasner-Peter 2000: 50)

Auch Sympathisanten der Klerikal-Konservativen wie z.B. der Historiker Onno Klopp beanstandeten, dass Marco d’Aviano auf dem Denkmal im Stephansdom nicht gewürdigt wurde.

Auch 1933 wurde anlässlich des 250-jährigen Jubiläums die Kritik am Türkenbefreiungsdenkmal erneuert, „an dem nicht nur die Statue P. Markus’ fehlt, das auch nicht einmal am Sockel seinen Namen eingraviert trägt, obwohl dort viele Namen minder Beteiligter stehen“ (Grauer et al. 1933: 103).

Stärkere Bedeutung gewann Marco d’Aviano vor allem im Zusammenhang mit der Kahlenberger St. Josefskirche, in der er am 12. September 1683 vor der siegreichen Entsatzschlacht die legendäre Hl. Messe gefeiert haben soll.

Aber auch am Kahlenberg wurde ihm 1883 kein Denkmal gesetzt. Sein Name fand auch nicht auf der von der Gemeinde Wien gestifteten Gedenktafel Erwähnung. In der Rede des damaligen Wiener Bürgermeisters Eduard Uhl anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel am 11. September 1883 kam d‘Aviano bloß am Rande vor:

Hier versammelten sich am frühen Morgen die Heerführer zum letzten Kriegsrathe, hier segnete der Priester Marco Aviano die Waffen der Befreier Wiens, hier ertönte tausendstimmiges Freudengeschrei, hier blitzten die Schwerter im hellglänzenden Sonnenschein, als das Zeichen zum Angriffe gegeben wurde. (Uhl 1883: 4)

Denkmalinitiativen scheitern

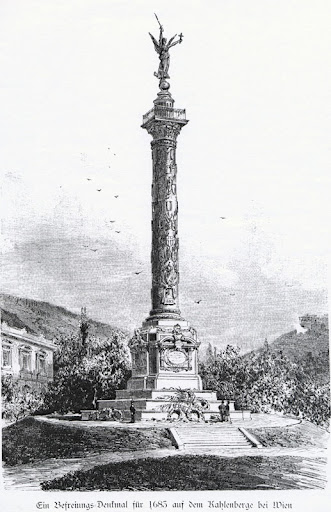

Es gab im Jahr 1883 zwar Initiativen, Marco d’Aviano ein Denkmal zu setzen – die meisten dieser Ideen wurden jedoch nicht umgesetzt. So plante z.B. die 1881 gegründete ‚Bürgervereinigung Liebenberg‘ anlässlich der Jubiläumsfeier ein Denkmal auf der Evangelienseite der St. Josefskirche am Kahlenberg. Es sollte d’Aviano zeigen, wie er Sobieski und den Feldherren die Hl. Kommunion reicht. Statt dieser Darstellung setzte sich aber bald die Idee durch, ein ‚Entsatz-Denkmal‘ im öffentlichen Raum zu errichten, wofür keine d’Aviano-Büste mehr vorgesehen war.

Eine intensivere Auseinandersetzung mit Marco d’Aviano erfolgte anlässlich des Allgemeinen Österreichischen Katholikentags 1889 (30. April–2. Mai), als die Seligsprechung des Kapuzinermönchs angeregt wurde.

Zwei Jahre später, im Jahr 1891, wurde der Seligsprechungsprozess schließlich in Wien begonnen. Daraufhin wurde wieder der Ruf nach einem Denkmal für den „Schutzgeist Wiens“ seitens einiger „katholischer Wiener“ laut, dem schließlich im selben Jahr in Form einer Gedenktafel in der Kapuzinerkirche Folge geleistet wurde. Die Enthüllung dieser Gedenktafel stieß allerdings, verglichen mit jener des Liebenberg-Denkmals oder des Türkenbefreiungsdenkmals, nur auf ein geringes Echo in der Öffentlichkeit.

Obwohl die Errichtung eines ‚Entsatz-Denkmals‘ am Kahlenberg bereits 1883 abgelehnt worden war, plante der ‚Kahlenberger Kirchenverein‘ 1896 neuerlich ein Denkmal, das die am Entsatz beteiligten Heerführer in den Mittelpunkt stellen sollte. Geplant war, Marco d’Aviano auf einem Relief darzustellen (siehe „Bronzerelief der Aviano-Messe“):

Die verdienstliche Thätigkeit dieses ausgezeichneten Priesters, dessen man auf dem Denkmale in St. Stephan [dem Türkenbefreiungsdenkmal, Anm. d. Verfasserin] nicht gedacht hat, soll auf dem Entsatzdenkmale wenigstens durch ein würdiges Relief Anerkennung finden. (Hemberger 1896: 29)

Wenn es also gewiß recht und billig ist, das christliche Entsatzheer und seine Führer zu ehren, muß es ebenso recht und billig sein, zugleich auch des heldenmüthigen Feldpaters P. Marcus in Ehren zu gedenken. Die zweihundertste Jährung seines Todestages bietet die geeignetste Gelegenheit, auch ihm gegenüber eine alte Dankesschuld abzutragen. (ebd.: 35)

Aber auch dieses Denkmal konnte mangels vorhandener Mittel nicht realisiert werden. Die Stiftung manifester Monumente im öffentlichen Raum war weiterhin den profanen Mächten vorbehalten. Die Kirche pflegte das ‚Türkengedächtnis‘ hingegen vor allem durch Wort, Bild und Zeremonie.

Eine alljährliche Gottesdienstfeier für Marco d’Aviano

Der ‚Kahlenberger Kirchenverein‘ hatte sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr am 12. September „zum Andenken an die Messe des P. Marco d’Aviano und an den demüthigen Altardienst des Königs Sobieski“ (Hemberger 1896: 21) eine Gottesdienstfeier abzuhalten. Aber auch dieses Ziel konnte nicht umgesetzt werden.

Josef Hemberger, ein Mitbegründer dieses Kirchenvereins und zwischen 1891 und 1906 amtierender Benefiziat der St. Josefskirche, bezeichnete d’Aviano in seiner Schrift „Das Entsatz-Denkmal auf dem Kahlenberge Wien XIX“ (1896) als „Glaubensheld“, […] der mit dem Kreuze in der Hand vor dem Feinde stand und die Kämpfer ermuthigte. Es ist P. Marco, der heiligmäßige Capuzinervater, die ‚Mannschaft des Papstes‘, den ein Zeitgenosse, P. Rettenbacher von Kremsmünster, in einer Ode mit folgenden Worten verherrlichte:

Mich nur begeistert Marco

Still und fromm, es reizt mich das arme Kleid, sein schütterer Mantel

Doch der schlechten Hülle entblitzt ein hehrer Strahl des Himmels.

Oestreich kann’s bezeugen, das blutbefleckte

Krieger niedertraten, seit grimm der Türke

Einbrach, Land und Städte verwüstend mit der Schärfe des Schwertes.

Durch Gebet bezwang er die Thrakenschaaren,

Sieghaft scheucht der Adler des blassen Mondes

Zeichen in die Flucht, von der Stadt der Feind jetzt zitternd zurückweicht.

Ihn vernahm der Gipfel des Kahlenberges

Ohn Ermüden rufen zum Allerhöchsten

Wie einst Moses während der Schlacht die Hände segnend erhoben.

Mögest Du den Bürgern ein froher Schutz sein,

Unseres Kaisers Waffen begeistert schirmen,

Lang noch fromm den Himmel bestürmen, Marco Siegesgekrönter.

(Hemberger 1896: 28)

Die Erinnerung an Marco d’Aviano lebt dennoch fort

Zwar waren die Versuche, Marco d’Aviano ein Denkmal zu setzen, gescheitert, Erwähnung fand der Kapuzinermönch aber in kirchlichen Schreiben, z.B. im anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Entsatzes von Wien 1683 verfassten Hirtenschreiben des Wiener Fürsterzbischofs Kardinal Cölestin Joseph Ganglbauer:

Frägt man freudig gerührten Herzens, wem dieser Erfolg zu danken sei, so weist uns die Geschichte zunächst hin auf jene Heldenfürsten, die ihre tapferen, begeisterten Schaaren zu diesem glänzenden Sieg führten [...]. Sie weist uns auf das vermittelnde Organ zwischen Papst und Kaiser, auf einen armen, schlichten Mönch, den frommen, heiligmäßigen Kapuziner Marco d’Aviano, der, durch den Kaiser vom Papste erbeten, in‘s Lager der vereinigten christlichen Heere eilt, als einigendes Element die national verschiedene Armee im Namen des heiligen Vaters zur Einigkeit und Eintracht mahnt und in beredten, hinreißenden Worten für ihre hohe Aufgabe, die Rettung der ganzen Christenheit von deren gefährlichstem Feinde, sie begeistert; der am frühen Morgen des Tages der Schlacht auf dem Kahlenberge das heilige Meßopfer feiert und um Sieg zum Himmel fleht, nach der Messe den Führern das heilige Abendmahl reicht, die Armee segnet und dann das Kreuz in der Hand mit in die Schlacht zieht, den ganzen Tag an den gefährlichsten Punkten mitten im heißesten Kampfe ihnen Muth zuspricht, zur Ausdauer sie ermahnt, im Namen Gottes sie hinweist auf den nahen glänzenden Sieg. (Blätter der Erinnerung 1883: 20f.; vgl. Hamminger 1986: 30)

Weiters wurden zur Säkularfeier vom 7. bis zum 10. September 1883 täglich zwei Predigten von berühmten Kanzelrednern im Stephansdom gehalten (siehe “Kirchliche Initiativen”). Aber: „Kein einziger von den Dompredigern hat die Bedeutung und das Wirken des päpstlichen Legaten beim christlichen Entsatzheer, P. Marco d’Aviano, gewürdigt. Nicht einmal sein Name wurde genannt. Kein Wort über die historische Messe vor der Entsatzschlacht ist gefallen“ (ebd.).

Das stimmt aber keineswegs: In seiner Vormittagspredigt am 9. September 1883 sprach Peter Heilnberg „von dem armen, schlichten Kapuziner Marco d’Aviano“. In der Vormittagspredigt am Folgetag wurde der Kapuziner von Josef Heidenreich erwähnt, und in seiner Schlusspredigt am Abend dieses 10. September 1883 nannte Max Klinkowström gleich zweimal den „Sohn des heiligen Franziskus“, Marco d’Aviano (Blätter der Erinnerung 91; 129; 134; 147).

Beachtung fand d’Aviano im 1882 erschienenen Geschichtswerk „Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699“ des klerikal-konservativen Historikers Onno Klopp. Dieser hob insbesondere die diplomatischen Fähigkeiten des „heiligmäßigen“ d’Aviano als Ratgeber Kaiser Leopolds I. lobend hervor:

Die Persönlichkeit dieses Mannes, fortan auf lange Jahre eine der gewichtigsten für den Kaiser und seine Monarchie, fordert hier zunächst unsere Aufmerksamkeit. Er war nicht ein Fürst, nicht ein Minister, nicht ein General, sondern ein schlichter Kapuzinermönch aus Venedig […]. (Klopp 1882: 254)

D’Avianos Ratschläge an den Kaiser und seine Vermittlungen zwischen den Feldherren vor und während der Entsatzschlacht 1683 seien aber eines Fürsten, Minister und General würdig gewesen.

Onno Klopp präsentierte zum ersten Mal die aktive Rolle des Kapuzinerpaters während der Schlacht und seine ‚Wirkung durch den Segen Gottes‘. Als Quelle diente Klopp der Bericht des venezianischen Botschafters Domenico Contarini vom 26. September 1683 an den Senat:

Unterdessen stand während der ganzen Schlacht Markus von Aviano auf einem Hügel über dem Schlachtgetümmel in innigem Gebet sein Kreuz dorthin erhebend, wo die Gefahr am größten schien. (Pisa/Wasner-Peter 2000: 43)

D’Avianos große Bedeutung für 1683 verdeutlichte Klopp in Aussagen wie der Folgenden:

Dazu endlich langte in diesen Tagen im Lager von Tulln die Hilfsmannschaft an, die der Papst auf die Bitte des Kaisers gesendet, zwar Einer nur, aber dennoch eine Mannschaft, der Kapuziner Marco d’Aviano. (Klopp 1882: 295)

Klopp kritisierte nicht nur, dass d’Aviano nicht am Türkenbefreiungsdenkmal verewigt worden war, sondern setzte sich auch vehement für dessen Seligsprechung ein. Auch der Historiker Victor von Renner brachte in seinem 1883 anlässlich der Säkularfeier erschienenen Werk „Wien im Jahre 1683“ ein Portrait von d’Aviano.

Literatur

Literatur

Blätter der Erinnerung an die im September 1883 in Wien abgehaltene kirchkliche Säcularfeier der Rettung Wiens aus der Türkennoth im Jahre 1683 (1883). Wien.

Freudhofmeier, Alois (1891): P. Marco d’Aviano. In harter Zeit der Schutzgeist von Österreich. Wien.

Grauer, Karl Johannes/Winter, Ernst Karl/Zessner-Spitzenberg, Hans Karl von (Hg.) (1933): Marco d’Aviano. Sein Werk und seine Zeit. Eine Festschrift zum 250. Jahrestag der Türkenbefreiung. Wien.

Hamminger, Josef Dominicus/Wiener Katholische Akademie (Hg.) (1986): Leopoldi Capelln am Kallenberg oder St. Josephskirche der PP Kamaldulenser auf dem Josephsberg (Sobieskikapelle in der St. Josephskirche)? Wo hat Pater Marco d’Aviano vor der Entscheidungsschlacht am 12. September 1683 die heilige Messe gefeiert? Wien.

Hemberger, Joseph (1896): Das Entsatz-Denkmal auf dem Kahlenberge Wien XIX. Wien.

Klopp, Onno (1882): Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz.

Klopp, Wiard von (1933): Marco d’Avianos Wiederentdeckung. In: Grauer, Karl Johannes/ Winter, Ernst Karl/Zessner-Spitzenberg, Hans Karl von (Hg.): Marco d’Aviano. Sein Werk und seine Zeit. Eine Festschrift zum 250. Jahrestag der Türkenbefreiung. Wien, 95–101.

Krasa, Selma (1982): Das historische Ereignis und seine Rezeption. Zum Nachleben der Zweiten Türkenbelagerung Wiens in der österreichischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.): Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683. Salzburg/Wien, 304–317.

Mayerl, Br. Erhard (2003): Marco d’Aviano und Österreich. www.kapuziner.at/wien/marco/aviano-erhard2.pdf (bis 2008 abrufbar, nach Relaunch der offiziellen Webpage der Kapuziner jedoch nicht mehr online).

Pisa, Johanna/Wasner-Peter, Isabella (2000): Marco d’Aviano. Prediger und Diplomat. Katalog der 238. Wechselausstellung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek (Juni – Dezember 2000). Wien.

Renner, Victor von (1883): Wien im Jahre 1683. Geschichte der zweiten Belagerung der Stadt durch die Türken im Rahmen der Zeitereignisse. Aus Anlaß der zweiten Säcularfeier verfaßt im Auftrage des Gemeinderates der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien.

Tessari, Florio (2003): Seligsprechung des Ehrwürdigen Dieners Gottes P. Markus von Aviano. Warum so spät? In: Mikrut, Jan (Hg.): Die Bedeutung des P. Markus von Aviano für Europa. Wien, 227–234.

Uhl, Eduard (1883): Ansprache des Bürgermeisters Eduard Uhl anläßlich der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel auf dem Kahlenberg am 11. September 1883. Wien.

Wenedikt, Albert A./Bermann, Moritz (1866): Geschichte der Wiener Stadt und Vorstädte. Wien.