Text: Johanna Witzeling, Johannes Feichtinger

Unmittelbar nach der feierlichen Schlusssteinlegung eröffnete Kaiser Franz Joseph am 12. September 1883 die Historische Ausstellung im neuen Wiener Rathaus. Diese wurde vom Wiener Gemeinderat anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Entsatzes von Wien zur „Erhöhung der patriotischen Gedenkfeier des 12. September 1883“ (Weiss, in: Die Presse 04.10.1883: 10) veranstaltet. Die Ausstellung sollte ursprünglich vom 12. September bis zum 15. Oktober 1883 geöffnet sein – aufgrund des regen Interesses wurde sie aber bis zum 5. November verlängert. Gezeigt wurden mehr als 1300 Exponate zur Zweiten Wiener Türkenbelagerung, darunter alte Pläne und Ansichten von Wien, Portraits, Trophäen, Militaria, Münzen, Medaillen sowie Ausrüstungsgegenstände der Verteidigungs- und Entsatzarmeen. Später wurden die Objekte der Historischen Ausstellung in die Städtische Schausammlung übernommen, die vier Jahre danach ins Leben gerufen wurde. Aus ihr entstand das Historische Museum der Stadt Wien (heute Wien Museum).

Eine Kommission wird gegründet

Eine Kommission wird gegründet

Am 5. Dezember 1882 beschloss der Wiener Gemeinderat auf Antrag der ‚Säcularfeier-Commission‘ eine Historische Ausstellung im neuen Wiener Rathaus zu zeigen. Diese sollte unmittelbar nach der Schlusssteinlegung im Rathaus eröffnet werden, um die „Befreiung Wiens von der Türkenmacht“ (Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 3) in Form einer großen Schau zu würdigen. Mit der Durchführung und Vorbereitung der Ausstellung wurde die ‚Säcularfeier-Comission‘ (auch ‚Bibliotheks-Comission‘ genannt) beauftragt (siehe auch ‚Comités‘ und ‚Commissionen‘ 1883). Neben Bürgermeister Eduard Uhl und seinem Stellvertreter Dr. Johann Nepomuk Prix setzte sich das Gremium aus folgenden Gemeinderäten zusammen:

- M. Bauer

- W. Bistritschan

- Bernhard Frieb

- Dr. Albert Gessmann

- K. Gröbner

- Josef Gugler

- Anton Kangel

- Carl Landsteiner

- Dr. Karl Linder

- Dr. J. Loidold

- R. Luksch

- K. Lustig

- Sigmund Mayer

- Josef Matzenauer

- Dr. Wilhelm Ritter von Mauthner

- Andreas Streit

- Archivdirektor Karl Weiss

Die ‚Säcularfeier-Comission‘ wählte am 13. Dezember 1882 aus ihren Reihen ein spezielles ‚Sub-Comité‘, auch ‚Ausstellungs-Comité‘ genannt, das sich der Vorbereitung aller Veranstaltungen der Historischen Ausstellung widmen sollte. Die dafür nötigen finanziellen Mittel wurden vom Gemeinderat zur Verfügung gestellt.

Der Gemeinderat und Kommunalpolitiker Josef Matzenauer wurde zum Obmann des ‚Sub-Comités‘ gewählt. Die Gemeinderäte Bernhard Frieb, Josef Gugler, Dr. Wilhelm Ritter von Mauthner und Andreas Streit waren als weitere Mitglieder des ‚Sub-Comités‘ dazu berechtigt, sich bei Bedarf an folgende externe Experten zu wenden:

- Karl Haradauer Edler von Heldendauer, k.k. Major und Vorstand des Karten Archives im k.k. Reichskriegs-Ministerium

- Dr. Josef Karabacek, Professor an der Wiener Universität; Geschichte des Orients und ihrer Hilfswissenschaften

- Sigmund L’Allemand, Professor an der Akademie der bildenden Künste

- Dr. Eduard Freiherr von Sacken, Archäologe und Kunsthistoriker sowie k.k. Regierungsrat und Direktor der Antiken- und Münzsammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses (nach seinem Tod Dr. Friedrich Kenner, Direktor derselben Sammlung)

- Weiters werden noch die Experten Dr. Victor von Renner, Verfasser der offiziösen Studie „Wien im Jahre 1683“ und der Wiener Bildhauer Karl Costenoble genannt. (vgl. Das Vaterland 13.09.1883: 3)

Mit der Erstellung von Vorschlägen und der Leitung der gesamten Ausstellungsgeschäfte wurde der städtische Archivdirektor Karl Weiss betraut. Zum Schriftführer des Ausstellungskomitees wurde der Literaturhistoriker und Kustos Dr. Karl Glossy ernannt. An der Katalogisierung der Objekte und Mitgestaltung des Katalogs sollten neben Karl Weiss insbesondere die Kustoden Dr. Karl Glossy und Dr. Karl Uhlirz beteiligt sein (vgl. Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 3ff).

Das ‚Ausstellungs-Comité‘ begann im Frühjahr 1883 mit den konkreten Vorbereitungsarbeiten: So wurde das Programmheft zur Ausstellung bereits Ende Februar an öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen verschickt. Des Weiteren erging der öffentliche Aufruf, private Objekte als Leihgabe für die Historische Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Als Frist für die Anmeldung der Objekte galt der Zeitraum vom 1. März bis Ende Mai sowie für die Einsendung der Gegenstände die Zeit vom 15. Juni bis Ende Juli.

Pläne, Waffen und Trophäen - Die Exponate der Ausstellung

Pläne, Waffen und Trophäen - Die Exponate der Ausstellung

Mit der Historischen Ausstellung im Rathaus sollte „der dankbaren Erinnerung an die ruhmvollen Vertheidiger und Befreier Wiens Ausdruck gegeben werden“. Daher entschied man sich als Programm der Ausstellung „die in in- und ausländische Sammlungen oder im Privatbesitze noch vorhandenen und auf das Ereignis im directen oder indirecten Bezug habenden Denkmale zu vereinigen“. Diese Exponate wurden in zehn Gruppen unterteilt:

- Pläne und Ansichten (vor und nach der Belagerung)

- Pläne der fortifikatorischen (= Befestigungs-)Werke der Stadt und der Aufstellung des türkischen Belagerungsheeres, ‚Les Ordres de Bataille‘ (Schlachtordnungen) beider Armeen

- Gemälde, Kupferstiche und Handzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert, die unmittelbar nach 1683 angefertigt wurden (Verteidigung, Belagerung, Befreiung)

- Darstellungen der Soldaten, die an der Verteidigung und am Entsatz beteiligt waren

- Portraits „ausgezeichneter Persönlichkeiten, die an dieser Action betheiligt waren“

- Trophäen (erbeutet und an Heeresabteilungen verteilt)

- Rüstungen, Waffen, militärische Embleme, Originalbriefe und andere Erinnerungszeichen

- Handschriften, Druckwerke und Flugblätter aus 1683

- Gedenkmedaillen und Münzen

- Bilder und Publikationen aus dem 19. Jahrhundert, die sich auf die Ereignisse des Jahres 1683 beziehen

(vgl. Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 4)

Marco d’Avianos Kreuz als wertvollstes Ausstellungsstück

Das hölzerne Kreuz des Kapuzinerpaters Marco d’Aviano, der als päpstlicher Legat 1683 zum Kampf gegen die osmanischen Gruppen aufgerufen hatte, war wohl das wertvollste Exponat der Ausstellung (siehe „Marco d’Aviano und das Kreuz“). Es wurde gleichsam als eine Reliquie behandelt. Das Kreuz, das sich in einem metallenen Rahmen befand, wurde nur vom 12. bis zum 16. September ausgestellt. Ansonsten wurde dem Kapuzinerpater im Zuge der Jubiläumsfeier 1883 kaum Bedeutung zugestanden. Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums (Feierlichkeiten 1933 bis 1935) wurde d’Aviano, der „Befreier Wiens“, von christlichsozialer bzw. ständestaatlicher Seite erneut in den Vordergrund kollektiver Erinnerung gerückt.

Für die Historische Ausstellung 1883 war das Kreuz Marco d’Avianos dem polnischen Historiker Wieslaw Bienkowski (1983: 419) zufolge eigens von der Kathedrale in Spalato (Split im heutigen Kroatien) nach Wien gebracht worden. In einer zeitgenössischen Quelle, der Wiener Zeitung vom 13. September 1883, wird aber berichtet, dass das „berühmte Kreuz des P. Marcus Avianus“ am 11. September 1883 vom „ehrwürdigen Bischof Casimir Forloni von Cattaro“ (Kotor, im heutigen Montenegro) nach Österreich gebracht worden sei.

In Wien angekommen wurde das Kreuz im „dritten Schaukasten des ersten großen Saales ausgestellt“ und musste am 16. September wieder persönlich von Bischof Forloni nach Cattaro zurückgebracht werden (vgl. Wiener Zeitung 13.09.1883: 5). Diese Version ist zweifelsohne richtig! Das hölzerne Kreuz des Kapuzinerpaters wurde auch 1935 anlässlich der ‚Marco-d’Aviano-Feiern‘ von der Kathedrale von Cattaro nach Wien gebracht. Zuletzt wurde d’Avianos Kreuz im Jahr 2003 in Wien aufgestellt.

Wer beteiligte sich an der Ausstellung?

Wer beteiligte sich an der Ausstellung?

Der Archivdirektor der Historischen Ausstellung Karl Weiss schrieb in seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog 1883: „Die vom Herrn Bürgermeister im Namen des Ausstellungs-Comité [= Sub-Comité] gemachten Schritte hatten den günstigsten Erfolg, indem sich in allen Kreisen für das patriotische Unternehmen der Gemeinde die wärmste Theilnahme zeigte“ (Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 7).

Als Förderer werden Kaiser Franz Joseph und das Kaiserhaus, König Albert von Sachsen und Großherzog Friedrich von Baden angeführt.

Weiters unterstützten die Ausstellung mit der Bereitstellung von Objekten: Das k.u.k. Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, das k.k. Reichskriegsministerium, das k.u.k. Ministerium der „im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder“, die Regierungen des Deutschen Reiches, Landes- und Gemeindevertretungen, geistliche Stifte und Klöster, Museen, Bibliotheken in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich, Mitglieder des österreichischen und ungarischen Adels, „deren Vorfahren an der Befreiung Wiens mitwirkten, oder die zu jener Zeit eine hervorragende Stellung im Staatsleben einnahmen“ (vgl. ebd. 7).

Karl Weiss bemängelte jedoch, dass die Polen keine Exponate beisteuerten, weil sie diese für eine eigene ‚Sobieski-Ausstellung‘ in Krakau gebraucht hätten. Allerdings wurde von polnischer Seite die Wiener Ausstellung in Bezug auf die „Auswahl der Exponate […] und das hohe Niveau des Katalogs“ gelobt (vgl. Bienkowski 1983: 419).

Der Gemeinderat, Präsident des ‚Liebenberg-Denkmal-Comitès‘ und Künstler Josef Mathias Aigner schenkte dem Gemeinderat ein von ihm in Öl gemaltes Brustbild des Bürgermeisters Johann Andreas von Liebenberg.

Kaiser Franz Joseph eröffnet die Ausstellung

Kaiser Franz Joseph eröffnet die Ausstellung

Die feierliche Eröffnung der Historischen Ausstellung erfolgte schließlich am 12. September 1883 unmittelbar nach der Schlusssteinlegung des neuen Rathauses durch Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich.

Der Kaiser betrat in Begleitung des spanischen Königs die Ausstellungsräume und wurde dort von den Mitgliedern der ‚Säcularfeier-Commission‘ und zahlreichen weiteren an der Ausstellung beteiligten Personen empfangen. Nachdem der Bürgermeister Uhl dem Kaiser den Obmann der Ausstellungskommission Gemeinderat Matzenauer vorgestellt hatte, wurden dem Kaiser weitere Mitwirkende vorgestellt. Archivdirektor Weiss geleitete den Kaiser durch die Ausstellung und erläuterte Details zu den wichtigsten Objekten. Durch die „orientalische Abtheilung“ führte der Orientalist Professor Karabacek. Der Offizier und Kartograph Eduard Příhoda, der damals die Spezialkartenzeichnungsabteilung des Militärgeografischen Instituts leitete, hielt einen kurzen Vortrag über den großen historischen Plan des k.k. militärisch-geographischen Instituts, der im Auftrag der ‚Säcularfeier-Comission‘ eigens für die Ausstellung angefertigt wurde. Dieser enthielt neben topographischen Ausführungen die Aufstellung der beiden Armeen 1683.

Der Kaiser blieb „ungefähr drei Viertelstunden in der Ausstellung“ und sprach wiederholt seine „Allerhöchste Anerkennung über das Zustandebringen einer so reichen und kostbaren Ausstellung so wie über das schöne Arrangement aus“. Am Schluss der Besichtigung zeigte er sich „von dem ganzen, der heutigen Feier würdig durchgeführten Unternehmen außerordentlich befriedigt“ (Wiener Zeitung 13.09.1883: 5).

Das allgemeine Publikum hatte erst ab dem nächsten Tag die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen. Der Andrang am ersten Eröffnungstag war so groß, dass die Kasse bereits am Vormittag für einige Stunden gesperrt werden musste (vgl. Neue Freie Presse, Abendblatt 13.09.1883: 1).

Türkische Trophäen und historische Raritäten

Die Ausstellungsräume im neuen Rathaus bestanden aus drei großen Sälen und fünf Nebenräumen. In den Nebenräumen waren zahlreiche Pläne und Ansichten von Wien vor und nach der Belagerung ausgestellt.

Der erste große Saal war der „Erinnerung an die großen Heerführer“ (Volksblatt 13.09.1883: 3) gewidmet. Darin standen neben einigen Ölgemälden Schaukästen mit „Erinnerungsobjecten der hervorragendsten Personen“. So wurden zum Beispiel der Degen, das Fernrohr und die Rüstung Graf Rüdigers von Starhemberg, des Stadtkommandanten von 1683, ausgestellt. Unter den weiteren „historischen Raritäten“ befanden sich die Rüstung König Sobieskis mit dem Marschallsstab, eine „besonders merkwürdige Sammlung“ von 118 Gedenkmedaillen sowie das Wappenbuch der Stadt Wien mit dem Wappen des Bürgermeisters Andreas von Liebenberg. Zwei vom Kaiser zur Verfügung gestellte wertvolle Gobelins mit „Darstellungen des Antheils des Sieges des Herzogs Karl V. von Lothringen“ waren ebenfalls in diesem Saal zu sehen (vgl. Volksblatt 13.09.1883: 3).

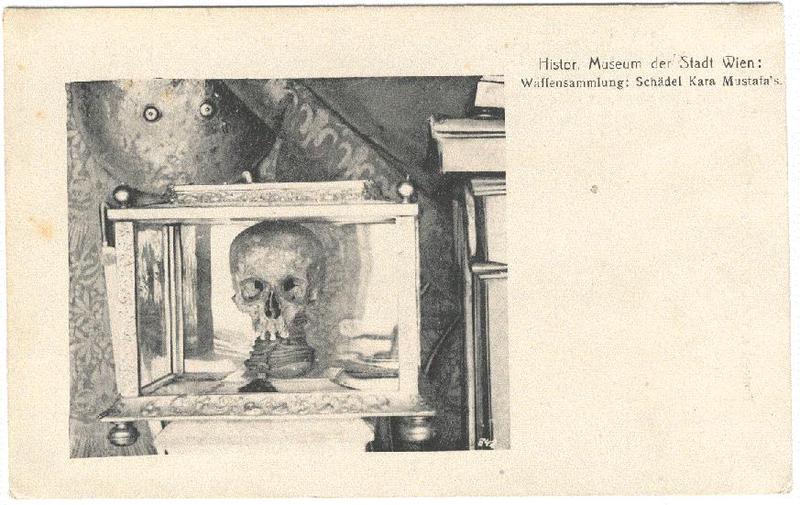

Kara Mustaphas Zelt und Schädel

Im zweiten großen Saal wurden türkische Trophäen ausgestellt. Als „interessantestes Object“ nannte das ‚Volksblatt‘ das Zelt Kara Mustaphas, das der Eigentümer, der Maler und Professor der Wiener Akademie der bildenden Künste, August Eisenmenger für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hatte, sowie den „angeblichen“ Schädel des Großwesirs. Zudem bot dieser Ausstellungssaal eine große Waffensammlung.

Im dritten Saal befand sich neben weiteren türkischen Trophäen eine Sammlung von Literatur mit Bezug zur Zweiten Türkenbelagerung. Außerdem war in diesem Raum ein weiterer Gobelin mit einer Darstellung der Eroberung Ofens durch Herzog Karl V. von Lothringen zu sehen.

Sowohl für den dritten Saal als auch für einen weiteren Nebenraum wurden interessanterweise aus der umfangreichen Literatur nur jene Werke ausgewählt, die aus dem 17. Jahrhundert stammten oder zur Zeit der Ersten und Zweiten Säkularfeier erschienen waren. Eine einzige Ausnahme machte man bei Albert Camesinas Geschichtswerk „Wiens Bedrängniss im Jahre 1683“ aus dem Jahr 1868, da es „mit Rücksicht auf die bevorstehende zweite Säcularfeier erschienen ist und für spätere Publicationen ein reiches Quellenmaterial zu Tage gefördert hat“ (vgl. Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 12).

Eben dieses Geschichtswerk rückte bereits im Jahr 1882 durch die Kontroversen um das Werk von Onno Klopp zum Jahr 1683 ins Zentrum der Debatten. Stein des Anstoßes war die Frage, nach dem Beitrag der Wiener Bürgerschaft an der Verteidigung und Befreiung Wiens (siehe „Onno Klopp greift an“).

Zur Dekoration der Ausstellungsräume wurden zahlreiche türkische Teppiche von der Firma Philipp Haas & Söhne sowie Waffen und andere Gegenstände, „die [zwar] auf das Ereignis der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken nicht unmittelbar Bezug haben“, aber „welche nach ihrer Entstehung diesem Zeitpuncte nahe stehen“ aus dem Städtischen Waffenmuseum ausgeliehen (vgl. Weiss, in: Historische Ausstellung der Stadt Wien 1883: 10).

Kritik an der Ausstellungsleitung wird laut

Der konservative Historiker und Politiker Joseph Alexander Freiherr von Helfert verweist auf eine Polemik über die ‚Historische Ausstellung‘ zwischen Dr. Albert Ilg und Wendelin Böheim auf der einen und Archivdirektor Karl Weiss auf der anderen Seite, deren Inhalte in der ‚Presse‘ vom 29. und 30. September sowie am 2. und 4. Oktober 1883 abgehandelt wurden (vgl. Helfert 1884: 10).

Im Feuilletonteil der ‚Presse‘ vom 29. September (Seiten 1–3) zur „Historischen Ausstellung der Stadt Wien“ mit dem Untertitel „I. Waffen- und Kriegsgeräth“ bemängelt der Journalist und Waffentechniker (sowie Offizier und Museumsbeamte) Wendelin Böheim, die „Leitung der Ausstellung“. Archivdirektor Weiss habe „das Object selbst nahezu aus dem Auge verloren“. Böheim befürchtete, dass es sich anstatt um eine „historische Ausstellung“ lediglich um eine „Ausstellung historischer Gegenstände“ handeln werde und dass die Veranstalter sich nicht über „den Umfang der Aufgabe klar werden“ würden. Er zweifelte daran,

ob man es ermessen würde, welche Fülle von kriegswissenschaftlichen und militärisch fachlichen, von historischen, artistischen, archäologischen und bibliographischen Kenntnissen dazu angewendet werden müsse, um nur annähernd den Anforderungen der wissenschaftlichen Welt von heute zu entsprechen; ob nicht die Arme zu kurz werden dürften, die den Coloß der Victoria von 1683 umspannen wollen […]. (Böheim, in: Die Presse 29.09.1883: 1)

Zudem hätte man erwartet, dass die Waffen, „speciell die Schutz- und Handwaffen“, die „ernsten Werkzeuge des Krieges, der ultima ratio der Könige und Völker“ entsprechend gewürdigt werden würden, aber die „Leitung“ wäre „nicht weiter hinausgekommen, als bis zu dessen Eignung als ‚hübscher Decorations-Gegenstand‘“. Außerdem würden die genannten Waffen nicht aus der damaligen Zeit stammen, dieser nicht einmal „zeitlich nahe“ stehen. Die Ordnung der Vielzahl an „orientalischen Waffen“ wäre „willkürlich ohne das geringste System“ und ihre „Gruppierung erfolgte auch hier wieder lediglich nach rein decorativen Gesichtspunkten“. Zahlreiche Detailfehler wurden aufgezeigt sowie die „kleinlichen Gesichtspunkte“, nach denen die „Leitung“ die Ausstellung organisierte, bemängelt, die schließlich zur Folge hätten, dass „man dem allgemeinen taktischen Terrain wenig oder keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Die Organisation klammerte sich an die Meinung, daß Wien nur von Wien aus vertheidigt worden sein konnte und daß die Gefechte um Preßburg, Klosterneuburg etc. nur ganz im weitesten Sinne zur Belagerung und zum Entsatz zu zählen seien“ (Böheim, in: Die Presse 29.09.1883: 2).

Letztlich würde nichts „an die löwenkühnen Streiter [erinnern], die sich um die Freiheit des Vaterlandes buchstäblich hinschlachten ließen, als ein Dutzend Springstecken, welche als Baldachinstangen dazu dienen müssen, damit die Teppiche von Ph. Haas und Söhne – ‚hübsche Falten werfen‘.“ (Böheim, in: Die Presse 29.09.1883: 3)

Ähnliche Bedenken äußerte der Kunsthistoriker Albert Ilg am 30. September 1883 im Feuilleton der ‚Presse‘ (Seiten 1–3) unter dem Titel „Die historische Ausstellung der Stadt Wien. II. Die Kunstwerke“. Auch er kritisierte die Auswahl und Vollständigkeit der gezeigten Kunstwerke sowie den mangelhaften wissenschaftlichen Umgang damit. Zudem seien der Termin, den sich das ‚Ausstellungs-Comité‘ gesetzt habe, angesichts des schlechten Standes von wissenschaftlicher Literatur zur „Zweiten Türkenbelagerung im Spiegel der bildenden Künste“ sowie die „Zahl und Kräfte“ der Mitarbeiter unmöglich ausreichend, „um etwas Gründliches zu leisten“. Karl Weiss bzw. Bürgermeister Uhl, der durch einen Aufruf in den Medien zur Einreichung von Objekten für die Ausstellung aufgerufen hatte, wurde dabei offensichtlich kritisiert:

Es gibt zwei Wege, eine derartige Ausstellung zu Stande zu bringen: der eine besteht darin, daß zuerst mit Bienenfleiß aus den alten Nachrichten gesucht wird, was Alles auf den Gegenstand Bezügliches da sein sollte, und ferner, ob es noch da ist. Die andere Methode besteht darin, daß man einfach sein Vorhaben ankündigt, wartet, was sich auf diesen Aufruf von selber sammeln werde und dies dann, wie es eben kommt, zusammenstellt. Bequem ist der letztere Vorgang gewiß, ob er aber wissenschaftlich und dem Zweck genügend, das wäre eine weitere Frage. (Ilg, in: Die Presse 30.09.1883: 1)

Archivdirektor Weiss verteidigt sich

Archivdirektor Weiss verteidigt sich

In der Ausgabe der ‚Presse‘ vom 2. Oktober 1883 (S. 10) versuchte Archivdirektor Karl Weiss sich zu verteidigen. Seine Aufgabe sei es, den „Stoff übersichtlich anzuordnen, daß das Verständnis für die Ausstellung in den weitesten Kreisen erleichtert und dem Publicum die Objecte in anregender Zusammenstellung vorgeführt werden“.

Wer die Wissenschaft vom Kriege pflegen, oder den Stand der Malerei, der Plastik, der graphischen Künste und der Kunstgewerbe zu Ende des 17. Jahrhunderts kennen lernen will, wird sich sicher die Mühe nicht reuen lassen, Museen zu besuchen. (Weiss, in: Die Presse 02.10.1883: 10)

Es folgten zahlreiche Verteidigungen und Richtigstellungen wissenschaftlicher Details über die angesprochenen Waffen und Kunstwerke. Der Hinweis an Kustos Böheim mit den Worten „[…] ich wäre sehr dankbar gewesen wenn Herr Custos Böheim, welchem Gelegenheit gegeben wurde, die Ausstellung acht Tage vor ihrer Eröffnung eingehend zu besichtigen, diese Irrungen der Leitung der Waffensammlung des k.k. Arsenals bekanntgegeben hätte“, wurde von Böheim mit Empörung aufgenommen, wie in seiner Antwort in der ‚Presse‘ am 4. Oktober 1883 (Seite 10) nachzulesen ist. ‚Die Presse’ publizierte den Abschluss der Polemik mit zwei untereinander abgedruckten Stellungnahmen des Waffentechnikers Wendelin Böheim und des Kunsthistorikers Albert Ilg, in der sie sich über die Weiss’schen Argumentationen und Verteidigungsversuche aufregen.

Böheims Ansicht nach hätte die Ausstellung den Zweck haben müssen, „die hervorragendsten, glänzendsten Kriegsthaten in der Geschichte Oesterreichs“ hervorzuheben:

Wenn man den Zweck einer Ausstellung, die ein so großartiges Thema behandelt, nur in dem Vorführen interessanter und wichtiger Denkmale sieht, dann hat man sich selbst auf ein zu enges Terrain begeben, das man mit Palmen und Baldachinen umsonst dem wissenschaftlichen Auge weiter erscheinen machen wird. (ebd.)

Zudem sei es Böheim unverständlich, wie Weiss ihm einen Vorwurf daraus machen könne, daß er als gänzlich „unbetheiligte Person und mit der Ausstellung nicht im Mindesten in Verbindung stehend“ ihm nicht „haarklein Alles herdictirte, es bedauerlich zu finden, daß dadurch ein Ausfall entstanden ist, das ist wol zu viel verlangt, im gesellschaftlichen Verkehre“ (Böheim, in: Die Presse 04.10.1883: 10).

Die Ausstellung schließt am 4. November

Die Ausstellung schließt am 4. November

Am 4. November 1883 wurde die Historische Ausstellung im neuen Wiener Rathaus um 20:30 Uhr geschlossen. Im Ausstellungssaal versammelten sich die Mitglieder der ‚Säcularfeier-Commission‘, die beteiligten Gemeinderäte des ‚Ausstellungs-Comités‘ sowie einige der für die Ausstellung hinzugezogenen externen Experten, die Kustoden Glossy und Uhlirz sowie „ein zahlreiches Publicum“. Vizebürgermeister Johann Nepomuk Prix hielt als Vertreter des Gemeinderatspräsidiums eine Ansprache, in der er nochmals auf die gelungene Ausstellung verwies und sich bei den daran Beteiligten für die Mitwirkung bedankte. Er lobte den Katalog als „wissenschaftlichen Leitfaden“ für die Besucher und Besucherinnen und sprach auch der Presse seinen Dank aus, die „in der liebenswürdigsten und bereitwilligsten Weise“ die Ausstellung unterstützte und „das Unternehmen jederzeit förderte“ (vgl. Neue Freie Presse 05.11.1883: 1).

169 000 Menschen besuchten die Ausstellung

169 000 Menschen besuchten die Ausstellung

Der Katalog zur Ausstellung entstand innerhalb von drei Monaten, er umfasste 1302 Nummern (von Ausstellungsstücken) und war 1884 bereits in dritter Auflage erschienen. Nach Helfert besuchten über 169 000 (die ‚Neue Freie Presse‘ schreibt von 163 000) Menschen die Historische Ausstellung. In der ‚Presse‘ vom 20. Oktober 1883 wurde unter dem Titel: „Der hunderttausendste Besucher in der historischen Ausstellung“ auf Seite neun die 100 000ste Besucherin mit einer Sonderausgabe des Ausstellungskatalogs, die persönlich vom Archivdirektor Weiss überreicht wurde, geehrt.

Die Summe der Bruttoeinnahmen, die durch die Historische Ausstellung erzielt wurden, belief sich auf ca. 51 000 Gulden, der Reinerlös dürfte ca. 16 000 Gulden betragen haben. Davon wurden 7000 Gulden, also fast die Hälfte der Summe, durch den Verkauf des Katalogs eingenommen (vgl. Neue Freie Presse 05.11.1883: 1).

Literatur

Literatur

Bienkowski, Wieslaw (1983): Wien und Krakau 1883. Die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum. In: Studia Austro-Polonica 3. Warschau/Krakau, 401–439.

Böheim, Wendelin (29.09.1883): Die historische Ausstellung der Stadt Wien. I. Waffen und Kriegsgeräth. In: Die Presse, 1–3.

Böheim, Wendelin/ Ilg, Albert (04.10.1883): Die historische Ausstellung der Stadt Wien. In: Die Presse, 10.

Das Vaterland (13.09.1883): Der Kaiser in der historischen Ausstellung, 3, 21.09.2020.

Helfert, Joseph Alexander Freiherr von (1884): Die Jubiläums-Literatur der Wiener Katastrophe von 1683 und die Kaplíř-Frage. Abhandlungen der Königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, F.6, Bd.12. Prag.

Ilg, Albert (30.09.1883): Die historische Ausstellung der Stadt Wien. II. Die Kunstwerke. In: Die Presse, 1–3.

Neue Freie Presse (12.09.1883): Die Säcularfeier, 1–3, 21.09.2020.

Neue Freie Presse (13.09.1883): Die Säcularfeier, 5, 21.09.2020.

Neue Freie Presse (05.11.1883): Schluß der Historischen Ausstellung, 1, 21.09.2020.

Renner, Victor von (1883): Wien im Jahre 1683. Geschichte der zweiten Belagerung der Stadt durch die Türken im Rahmen der Zeitereignisse. Aus Anlaß der zweiten Säcularfeier verfaßt im Auftrage des Gemeinderates der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien.

Volksblatt (13.09.1883): Die Jubelfeier, 1, 21.09.2020.

Volksblatt (13.09.1883): Die Säcularfeier, 3, 21.09.2020.

Weiss, Karl (1883): Katalog der historischen Ausstellung der Stadt Wien 1883. Aus Anlass der zweiten Säcularfeier der Befreiung Wien’s von den Türken vom Gemeinderathe veranstaltet. Wien.

Weiss, Karl (02.10.1883): Historische Ausstellung der Stadt Wien. In: Die Presse, 10.

Wiener Zeitung (13.09.1883): Eröffnung der Historischen Ausstellung der Stadt Wien, 5, 21.09.2020.