Text: Silvia Dallinger

Der Allgemeine Deutsche Katholikentag vom 7.–12. September 1933 war eine groß anlegte, aufwändig inszenierte Massenveranstaltung, auf der mit dem öffentlich bekundeten Schulterschluss von Kirche und Staat die bald einsetzende ‚austrofaschistische‘ Diktatur von der Kirche abgesegnet werden sollte. Der Wiener Katholikentag stellte somit einen Höhepunkt der Politischen Katholizismus in Österreich dar.

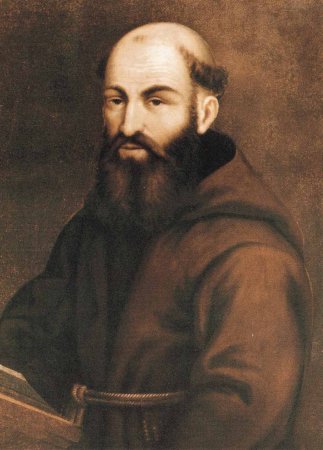

Am 11. September 1933 verkündete der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß in seiner Rede am Wiener Trabrennplatz das Ziel, einen „sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage, unter starker autoritärer Führung“ (Reichspost 12.09.1933: 3) zu errichten. Diesen künftigen Staat präsentierte er als Teil der ‚göttlichen Sendung und Mission‘ Österreichs und bezog sich dabei auf das helden- und vorbildhafte Wirken des Kapuzinermönchs Marco d’Aviano im Kampf gegen die Türken 1683 (siehe Aviano-Dollfuß-Kult).

Die Veranstalter des Katholikentages bedienten sich dreier geschichtlicher Ereignisse bzw. Jubiläen, um diese für aktuelle politische Zwecke zu nutzen: neben dem 250-jährigen Jubiläum der Befreiung Wiens 1683 feierte der Wiener Stephansdom sein 500-jähriges Bestehen. Zudem waren 80 Jahre seit dem letzten Treffen der Vertreter aller „deutschen Stämme“ in Wien, dem Deutschen Katholikentag vom 20. bis 22. September 1853, vergangen (vgl. Ein heiliges Jahr der Deutschen 1933: 2).

1933 wird zum Gedenkjahr ausgerufen

1933 wird zum Gedenkjahr ausgerufen

Kardinal Erzbischof Dr. Friedrich Gustav Piffl hatte bereits 1929 die Idee, das Jahr 1933 zu einem Gedenkjahr zu erklären. Und so nahm er offiziell Verhandlungen mit Fürst Alois Loewenstein, dem Vorsitzenden des ‚Zentralkomitees der deutschen Katholiken’, auf. Erzbischof Piffl verstarb jedoch noch vor Abschluss der Gespräche. Die österreichische Bischofskonferenz fasste daraufhin am 16. Juni 1932 den Beschluss, mit der Fortführung der Verhandlungen bis zur Ernennung eines neuen Erzbischofs zu warten.

Theodor Innitzer übernahm das Bischofsamt schließlich am 19. September 1932 und griff Piffls Plan auf. Bereits am 20. November wurde in einer Sitzung im erzbischöflichen Palais das Datum der Feierlichkeiten beschlossen: Diese sollten genau zu der Zeit stattfinden, in der 1683 die Schlacht gegen die Osmanen gewonnen worden war. Die dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten wurden auf verschiedene Arbeitsausschüsse verteilt.

Es folgten groß angelegte europaweite Werbeaktionen. Aus Deutschland allein rechnete man mit rund 36 000 Katholiken und Katholikinnen. Aufgrund der am 27. Mai 1933 nach der ‚Türkenbefreiungsfeier‘ der NationalsozialistInnen verhängten ‚Tausend-Mark-Sperre‘ als Reaktion auf die Ausweisung des bayrischen Justizministers Hans Frank aus Österreich kamen jedoch deutlich weniger BesucherInnen aus Deutschland.

Österreich als ‚Schutzwall der abendländischen Christenheit’

Der Allgemeine Deutsche Katholikentag in Wien 1933 verfolgte das Ziel, einer breiten Öffentlichkeit den Schulterschluss zwischen der autoritären Regierung Dollfuß und der katholischen Kirche zu demonstrieren und sich so ganz bewusst von Nazideutschland abzugrenzen. Allerdings betonten die Veranstalter den religiösen, nicht politischen Charakter der Feierlichkeit. 1934, ein Jahr nach den Feiern, wurde der Katholikentag von Ernst Rüdiger Fürst Starhemberg, dem damaligen Bundesführer der Heimwehr, als „eigentliche Geburtsstunde des neuen Oesterreich“ und als Zeichen seiner Unabhängigkeit bezeichnet (Reichspost 13.09.1934: 6 ).

Seinem Motto „Christus und das Abendland“ gemäß sollte der Katholikentag auch dazu dienen, den Zusammenhalt zwischen katholischer Kirche und den christlichen Völkern zu stärken. Die Erinnerung an die und der Neuaufbau der „Schicksalsgemeinschaft des christlichen Abendlandes“ sollten gefestigt werden (Fried, in: Pressekomitee des Katholikentages 1933: 19). Dazu wurden nicht nur Katholiken und Katholikinnen der deutschsprachigen Länder eingeladen, sondern auch Gäste aus jenen Ländern, die an der Seite Österreichs „für die große Sache des christlichen Glaubens“ (ebd.) 1683 gekämpft hatten.

Hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang die „alte hohe Sendung dieser Stadt [Wien] und Österreichs [als] ‚Bollwerk und Hort des heiligen römischen Reiches deutscher Nation, Schild und Schutzwall der abendländischen Christenheit‘“ (Miklas 1933: 5).

Was es einst war, das soll Wien in diesen Tagen wieder sein: Zentrum, Heimat allem Großen, allem Schönen, allem Starken, das je katholischen deutschem Geiste entsprungen ist und neues Wollen und neues Glühen und neuer Brudersinn soll sich entzünden am heiligen Feuer dieser brüderlichen Tage. (Ein heiliges Jahr der Deutschen 1933: 3)

Bundespräsident Miklas sah im Katholikentag eine Zeitenwende, die er auf die Überwindung der Säkularisierung zugunsten der „Wiedergesundung der Menschheit“ durch die „Heilmittel der Kirche“ zurückführte (Miklas 1933: 6).

Vom Erzfeind zum Verbündeten im Ersten Weltkrieg

Vom Erzfeind zum Verbündeten im Ersten Weltkrieg

Der 12. September 1933, Höhepunkt und Abschluss des ‚Türkengedenkens‘, wurde als offizieller Feiertag festgelegt. Ziel sollte es sein, „der geschichtlichen Erinnerung aktuellste Sinndeutung für die Gegenwart zu geben“ (Allgemeiner Deutscher Katholikentag 1934: 9). Im Vortrag des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten über Grundlagen und Programmvorschläge für diese Feier wurde die zugrunde liegende Idee weiter ausgeführt:

Der offiziellen Feier ist die Idee zugrunde zu legen, daß mit dem 12. September 1683 eine gewaltige Epoche österreichischer, gesamtdeutscher und mitteleuropäischer Geschichte angebrochen ist. Diese historische Einstellung empfiehlt sich aus mehreren Gründen: Einerseits im Hinblick auf die gegenwärtige deutschnationale Welle, andererseits deshalb, da wir auf diese Weise der feierlichen Begehung dieses Gedenktages die Spitze gegen die Türkei möglichst nehmen können, die bekanntlich im Weltkrieg an unserer Seite gekämpft hat und mit der wir auch seit dem Weltkriege in freundschaftlichen Beziehungen stehen; schließlich auch aus dem Grunde, da wir auf diese Art über die heikle Frage der Rolle und Verdienste Polens um den Entsatz der Stadt einigermaßen hinwegkommen und den sich aus einer übermäßigen Betonung Polens (wie dies polnischerseits fortwährend angestrebt wird) ergebenden Empfindlichkeit von deutscher nationalgesinnter Seite vorbeugen zu können. (zit. nach: Ackerl 1984: 24f.)

In der zugrunde liegenden Idee des Katholikentages zeigt sich die Zurichtung von Vergangenheit für aktuelle politische Anliegen: 1683 sollte angesichts des Selbstverständnisses von Österreich als deutscher Staat als „gesamtdeutsches“ Ereignis erinnert werden, ohne aber Polen und die Türkei vor den Kopf zu stoßen: So wurden etwa türkische Gesandte zur Katholikentagsfeier eingeladen, um den „tapfere[n] Feind von damals [der] uns längst zum Freund geworden“ (Miklas 1933: 1) nicht zu brüskieren.

Die Veranstaltungen des Katholikentages

Die Veranstaltungen des Katholikentages

Im Rahmen des Allgemeinen Deutschen Katholikentages 1933 wurden insgesamt 53 Versammlungen, 50 kirchenmusikalische Aufführungen und 15 Ausstellungen zur christlichen Kunst und Völkerkunde geboten. Es gab

drei große Hauptversammlungen (im Praterstadion):

- „Das Abendland als christliche Völkergemeinschaft“

- „Die großen Zeitaufgaben katholischen Deutschtums“

- „Die schöpferischen Aufbaukräfte“

mehrere Großkundgebungen nach verschiedenen Ständegruppen:

katholischer Bauerntag, katholischer Arbeitertag, katholischer Frauentag, große Jugendkundgebung, volksdeutscher Jugendtag, Kindertag, Theologentag u.a.; auch Sonderveranstaltungen,

zahlreiche künstlerische Veranstaltungen: Festvorstellungen im Theater, Kunstausstellungen, Konzerte etc.,

zahlreiche Aktivitäten zum gemeinsamen religiösen Leben: z.B. feierliche Eröffnung vor der Karlskirche, täglicher Gottesdienst in allen Kirchen Wiens, großer Festgottesdienst im Park von Schönbrunn, gemeinsamer Bet- und Opfertag, großer religiöser Schlussakt im Stephansdom, Dankwallfahrt nach Mariazell,

den Festakt anlässlich des Jubiläums der Türkenbefreiung am 12. September,

16 geplante Arbeitsgemeinschaften, die sich mit verschiedenen Aspekten der „Problematik der geistig-kulturellen Lage einer offensichtlich zusammenbrechenden und neuaufsteigenden Kulturepoche“ (Allgemeiner deutscher Katholikentag 1934: 10) beschäftigen sollten, konnten aufgrund der ‚Tausend-Mark-Sperre‘ nicht stattfinden.

(vgl. Ein heiliges Jahr der Deutschen 1933: 4f.)

Die folgende Auswahl der wichtigsten ‚Türkenfeiern‘ zwischen dem 7. und 12. September 1933 zeigt, dass vielen unterschiedlichen Akteuren von 1683 gleichzeitig gedacht wurde.

Feierlichkeiten am 7. September

Feierlichkeiten am 7. September

Festversammlung der Gebetsliga zu Ehren Marco d’Avianos

Am 7. September 1933 wurde eine abendliche Sonderveranstaltung im Bäckersaal in der Florianigasse 13 im 8. Wiener Gemeindebezirk abgehalten, bei der Prälat Dr. Johann Triebl die Festrede hielt.

Feierlichkeiten am 10. September

Feierlichkeiten am 10. September

Kranzniederlegung beim ‚Kugelkreuz‘ in Schwechat

Am Nachmittag des 10. September 1933 waren rund 800 polnische KatholikentagsteilnehmerInnen unter Führung des polnischen Bischofs August Kardinal Dr. Hlond nach Schwechat gekommen, um einen Kranz am so genannten ‚Kugelkreuz‘ niederzulegen. Der polnische Bischof Hlond, Dechant Rauch und der Bürgermeister von Schwechat hielten daraufhin Ansprachen. Neben Mitgliedern der Bundes- und Landesregierung nahmen an der Kranzniederlegung polnische Regierungsvertreter und Vereine sowie die Gemeindevertretung und Bevölkerung Schwechats teil.

Requiem zum Gedächtnis Starhembergs

Im Schottenstift wurde am 10. September ein Requiem, zelebriert vom Abt des Schottenstiftes Dr. Hermann Peichl, zum Gedenken an den Stadtkommandanten von 1683, Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg, abgehalten. Im Anschluss daran legte Bundesminister Emil Fey im Namen der Bundesregierung einen Kranz am Sarkophag Starhembergs in der Gruft des Schottenstifts nieder und hielt eine „Vaterländische Ansprache“ (Reichspost 13.09.1933: 6). Den Abschluss bildete die Pontifikalvesper Te Deum.

Unter den Festgästen waren auch zahlreiche Schüler und Schülerinnen des Schottengymnasiums sowie Alumnis.

Kranzniederlegung am Liebenberg-Denkmal

Eine weitere Kranzniederlegung fand im Auftrag des Wiener Bürgermeisters Karl Seitz beim Liebenberg-Denkmal vor der Mölkerbastei statt. Auf dem Kranz war folgende Widmung zu lesen: „Die Stadt Wien dem großen Bürgermeister“.

Feierlichkeiten am 11. September

‚Einkehr- und Bußtag‘

Der ‚Einkehr- und Bußtag‘ fand in allen Kirchen Wiens mit dem Ziel einer baldigen Seligsprechung des Bußpredigers Marco d’Aviano statt. Die Andachten wurden bis 1935 vermutlich einmal im Monat gefeiert. Eine große Bußandacht wurde auch am 11. September 1934 abgehalten:

Sie wird eigens ‚Bußandacht‘ genannt, weil der Diener Gottes selbst stets betonte, es sei die geeignetste Art, ja geradezu erforderlich, um Gnaden und Hilfe in seinen Anliegen von Gott zu erlangen, seine Bittgebete in wahrer Bußgesinnung zu verrichten. […] Es wäre wohl gut, diese Andacht ‚um baldige Heiligsprechung‘ dieses so großen Dieners Gottes oft und mit völliger Hingabe auch privat zu pflegen, denn immer kummervoller gestalten sich die Tage der gegenwärtigen Bedrängnisse. Wir brauchen Hilfe, wir sehnen uns nach Rettung, stürmisch verlangen wir nach Erlösung aus diesen Drangsalen. (Hübner-Marton 1935: 26f.)

Die Bußandacht am 11. September begann um 7:00 Uhr früh mit einer Heiligen Messe am Grab Marco d’Avianos in der Kapuzinerkirche, zelebriert von Kardinal-Legat La Fontaine. Danach wurde ein Gottesdienst im Wiener Stephansdom abgehalten. Dr. Sigismund Waitz, Erzbischof von Salzburg, hielt die Predigt, in der er den Gläubigen das Beispiel d’Avianos vor Augen führte:

Wir wollen heute zu seiner Ruhestätte im Kapuzinerkloster in einer Bittprozession ziehen, um für die Seligsprechung des geistlichen Helden von 1683 zu beten und zu bitten. Marco d’Aviano verstand, welche Bedeutung Wien für die ganze christliche Welt hatte. Das Haus Habsburg nannte er das Fundament der Christenheit. Er wollte damit sagen, daß Wien nach Rom, dem Zentrum des katholischen Weltkreises, die wichtigste Stadt der christlichen Welt ist. […] Wien ist Stützpunkt des katholischen Lebens, Bollwerk des christlichen Glaubens, Mittelpunkt der christlichen Zivilisation nach Osten und Süden, auch nach Norden und Westen. Und so ist Wien bedeutungsvoll auch in der Geschichte der Jetztzeit. […] Möge Wien den Willen Gottes erfüllen, Marco d’Aviano, zu dem wir jetzt ziehen, sei unser Führer! (Allgemeiner deutscher Katholikentag 1934: 81)

Eine anschließende Prozession unter der Führung von Weihbischof Dr. Franz Kamprath führte wieder zurück zur Kapuzinerkirche. Den Abschluss des ‚Einkehr- und Bußtages‘ bildete eine Gebetsandacht für die Seligsprechung Marco d’Avianos sowie eine Gedächtnismesse, zelebriert vom Generaldefinitor des Kapuzinerordens P. Sigisbert O. Cap. In einer Ansprache forderte P. Werner dazu auf,

nicht nur heute, sondern immerdar des getreuen Diener Gottes d’Aviano zu gedenken und im Gebet um die Gnade zu flehen, daß bald von allen Altären das Bild dieses großen Ordensmannes als Schutzpatron Österreichs und darüber hinaus des ganzen katholischen Abendlandes leuchte. (Reichspost 12.09.1933: 13)

Dollfuß’ Trabrennplatzrede

Auch Bundeskanzler Dollfuß meldete sich am 11. September 1933 zu Wort. In seiner programmatischen Rede am Trabrennplatz im Wiener Prater stellte er die Idee eines „sozialen, christlichen, deutschen Staat[s] Österreich auf ständischer Grundlage, unter starker autoritärer Führung“ (Reichspost 12.09.1933: 3) vor. Diesen präsentierte er als Teil der göttlichen Sendung und Mission Österreichs und bezog sich in seiner Rede vor allem auf Marco d’Aviano:

Wir alle gehen auch heute mit dem Glauben von hier weg, einen höheren Auftrag zu erfüllen. Wie die Kreuzfahrer von dem gleichen Glauben durchdrungen waren, so wie hier vor Wien ein Marco d’Aviano gepredigt hat ‚Gott will es‘ – so sehen auch wir mit starkem Vertrauen in die Zukunft, in der Überzeugung: Gott will es! (Mitterauer 1982: 115)

Auch Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg und Prinz Eugen hob Dollfuß und Prinz Eugen hob Dollfuß in seiner Rede hervor. Den Schlussakt der Veranstaltung bildete ein fast fünf Stunden dauernder „Triumphzug“ vom Prater über den Ring, mit „hunderttausenden im Spalier“ (Reichspost 12.09.1933: 4).

Ausstellungen im Belvedere und im Rathaus

Neben einer Prinz-Eugen-Ausstellung im Oberen Belvedere von Mai bis Oktober 1933, veranstaltet vom Verein der Museumsfreunde in Wien, fand auch im Neuen Wiener Rathaus eine ‚Türkenausstellung‘ statt. Den Anlass dafür boten einerseits das 250-jährige Jubiläum der ‚Türkenbefreiung‘ Wiens, anderseits die 50-Jahr-Feier des Rathauses, das am 12. September 1883 ebenfalls mit einer ‚Türkenausstellung‘ eröffnet worden war.

Im Türkensaal des Museums der Stadt Wien waren u.a. folgende Artefakte aus den Zeiten der Zweiten Türkenbelagerung ausgestellt: Waffen, Rüstungen, Gemälde, Zeitungen, Stahlstiche, Beutestücke von 1683, Pläne; sowie der vermeintliche Schädel von Kara Mustapha (vgl. Das Kleine Blatt 11.09.1933: 2).

Staatliche ‚Türkenbefreiungsfeier’ am 12. September 1933

Der 12. September 1933, der Tag der staatlichen ‚Türkenbefreiungsfeier‘, wurde von der Regierung als offizieller Feiertag ausgerufen. Die ‚rote‘ Stadtgemeinde Wien kündigte allerdings an, den Feiertag für ihre Betriebe und Büros nicht einzuhalten.

Folgende Veranstaltungen waren im Programm der staatlichen ‚Türkenbefreiungsfeier‘ enthalten:

- Kommuniongottesdienste und Predigten in allen Wiener Kirchen

- Gedenkfeier der Polen und Polinnen vor/in der St. Josefskirche, Kahlenberg

- Kranzniederlegungen am Starhemberg-Denkmal, Rathaushauspark

- Kranzniederlegung am Grab von Starhemberg, Schottenkirche

- Kranzniederlegungen am Liebenberg-Denkmal, Mölkerbastei

- Gedenkfeier zu Ehren Marco d’Avianos

- Französische Huldigung für den Herzog von Lothringen, Wiener Heeresmuseum

- Kranzniederlegung am Denkmal von Bischof Kollonitsch, Rathauspark

- Staatsfeier auf dem Heldenplatz

- III. Hauptversammlung des Katholikentages im Stadion

- Schlussfeier im Stephansdom

Gedenkfeier der Polen und Polinnen am Kahlenberg

Neben Kommuniongottesdiensten und Predigten in allen Wiener Kirchen fand eine Gedenkfeier der Polen und Polinnen vor bzw. in der St. Josefskirche am Kahlenberg statt, die um 9:00 Uhr mit einer Kranzniederlegung in der Sobieski-Kapelle durch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß begann. Der Kranz trug die Aufschrift „Die Bundesregierung dem glorreichen Polenkönig“. Im Anschluss daran wurde eine Feldmesse mit einer Predigt von Stanisław Wojciech Okoniewski, Bischof von Kulm, zelebriert:

Er [Sobieski] kam, sah und Gott siegte durch ihn. […] Der Geist der Kreuzzüge war ihm Familientradition. […] Gottesritter wollen auch wir sein im Kampfe in der Welt des Geistes. In gottferner Welt sollen wir Gottes Sache vertreten und wie das Polenheer einst vor Wien, so stehen auch wir heute an einer Wende der Zeiten. (Allgemeiner deutscher Katholikentag 1934: 101)

Rund 10 000 Personen nahmen an der Gedenkfeier am Kahlenberg teil (Reichspost 13.09.1933: 4).

Kranzniederlegungen am Starhemberg-Denkmal

Eine weitere Veranstaltung fand am 12. September im Rathauspark statt. Landesverteidigungsminister General Carl Vaugoin legte um 10:30 Uhr einen Kranz vor dem Starhemberg-Denkmal nieder und hielt eine Ansprache. Am Nachmittag wurde um 17:00 Uhr an derselben Stelle eine große Kundgebung des Österreichischen Heimatschutzes abgehalten, bei der der Obmann des Festkomitees, Rechtsanwalt Dr. Ludwig Draxler, die Begrüßungsworte sprach. Es folgten Ansprachen von Dollfuß, Schuschnigg und Fey, in denen der Name Starhemberg als ein ewiges Symbol für die Rettung Wiens und Österreichs bezeichnet wurde. Ernst Rüdiger Fürst Starhemberg, Heimwehrführer und Nachkomme des einstigen Stadtkommandanten von 1683, machte in seiner Ansprache deutlich, wer seiner Ansicht nach die Feinde zu seiner Zeit waren:

Herr Kanzler, für diese Wiener muß es unerträglich sein, daß da drin (auf das Rathaus weisend!) die Bolschewiken Wien beherrschen. Ich glaube, es liegt im Sinne der Kämpfer von 1683, auch das Jahr 1933 zum Jahr der Befreiung Wiens von einer anderen Gefahr, die vielleicht viel ärger ist, zu machen. Herr Kanzler, schaffen Sie die heraus, die drinnen sitzen! (Das Kleine Blatt 13.09.1933: 2)

Zehntausende Teilnehmende beteiligten sich an den Feierlichkeiten (vgl. Reichspost 13.09.1933: 5).

Kranzniederlegung an Starhembergs Grab

Nicht nur bei Starhembergs Denkmal im Rathauspark wurde am 12. September ein Kranz zur Erinnerung an 1683 niedergelegt, sondern auch bei seinem Grabmal in der Schottenkirche (10:30 Uhr). Emil Fey, Bundesminister für die öffentliche Sicherheit, übernahm diese Aufgabe.

Kranzniederlegungen am Liebenberg-Denkmal

Nach einer Dankesmesse in der Votivkirche, zelebriert vom Propst Prälat Dr. Alois Wildenauer, folgte eine Aufstellung der Formationen am Liebenberg-Denkmal vor der Mölkerbastei.

Nationalratsabgeordneter Leopold Kunschak, wichtigster politischer Vertreter des Freiheitsbundes, hielt eine Ansprache, in der er die für ihn wichtigsten Akteure von 1683 hervorhob:

Militärische Tapferkeit, verkörpert in der Person des braven Starhemberg, die echte deutsche Bürgertugend, verkörpert in der Person des Bürgermeisters Liebenberg und die wahrhaft christliche Liebe, geübt durch den großen Bischof Grafen Kollonitš. (Reichspost 13.09.1933: 6)

Der Landesführer des Freiheitsbundes Hirschenauer legte im Anschluss daran einen Lorbeerkranz am Liebenberg-Denkmal nieder.

Um 10:30 Uhr legte auch Innenminister Vinzenz Schumy einen Kranz nieder und hielt ebenfalls eine Rede. An den Feierlichkeiten nahmen Abteilungen des Freiheitsbundes aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark teil.

Gedenkfeier zu Ehren Marco d’Avianos

Auch zu Ehren des Kapuzinermönchs Marco d’Aviano fand am 12. September 1933 eine Gedenkfeier statt, die von der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Vereine im Rahmen der Gebetsliga organisiert wurde. Der Vorsitzende, P. Augustin Komareck, übernahm die Begrüßung der Gäste. Der anschließende Festvortrag wurde von Prälat Dr. Johann Triebl gehalten, der in seiner Rede besonders das freundschaftliche Verhältnis zwischen Marco d’Aviano und dem Kaiserpaar (Leopold I. und Eleonore von Pfalz-Neuburg) betonte:

Der Sieg vor den Mauern Wiens im Jahre 1683, der folgende große Krieg gegen die Türken, die Eroberung Budas, der Friede von Karlowitz sind die ragenden Meilensteine dieses Zusammenwirkens der beiden Freunde. (Reichspost 13.09.1933: 5)

An der Gedenkfeier nahmen u.a. der Stellvertreter des Ordensgenerales der Kapuziner P. Generaldefinitor Dr. Sigisbert ab Antermatt, P. Provinzial Albin Fetzel, Johannes Prinz Liechtenstein, Graf van der Straaten, Gräfin Wallis, Vertreter der Studentenverbindungen ‚Maximilia’ und ‚Starhemberg’ und das Wiener Donau-Rettungkorps teil.

Französische Huldigung für den Herzog von Lothringen

Ein weiterer Programmpunkt der staatlichen ‚Türkenbefreiungsfeier‘ am 12. September 1933 war die Niederlegung einer Krone am Fuße der Statue Karls V. von Lothringen im Wiener Heeresmuseum durch eine Gruppe von Lothringern.

Kranzniederlegung am Denkmal von Bischof Kollonitsch

Beim Denkmal von Bischof Kollonitsch im Wiener Rathauspark legte Dr. Robert Kerber, Bundesminister für soziale Verwaltung, um 10:30 Uhr einen Kranz nieder.

Staatsfeier auf dem Heldenplatz

Den Auftakt zur Staatsfeier am 12. September bildete eine um 11:00 Uhr am Heldenplatz von Theodor Kardinal Innitzer zelebrierte Messe.

Bundespräsident Miklas hielt auf dieser Feier eine Rede, bei der er um eine ausgewogenen Huldigung der ‚Helden‘ von 1683 bemüht schien: Er hob die Bedeutung von Papst Innozenz XI. und Marco d’Aviano hervor, würdigte aber auch den Einsatz von Prinz Eugen, Starhemberg, Liebenberg und Kollonitsch sowie der vereinten Heerestruppen.

Das vielfach verzerrte ‚Türkenbild‘ bedürfe „aus Gründen geschichtlicher Wahrheit und wohl auch in dankbarer Erinnerung an so manche treue Waffenbrüderschaft im Weltkrieg einer Überprüfung und Richtigstellung. Dies sei gerade heute betont, da der tapfere Feind von damals uns längst zum Freund geworden,“ so Miklas.

Bei der Erinnerung an das „Heldenzeitalter Österreichs“ und Wiens führende Rolle als „Grenzbollwerk der abendländischen Christenheit“ im Rahmen seiner „deutschen Sendung und zugleich universellen völkerverbindenden Mission“ hieß es: „So war diese Stadt Damm und Bollwerk auch für Deutschlands Einheit und Zukunft“ (Miklas 1933: 1ff.). Diese historischen Erinnerungen sollten auch in der Gegenwart Ansporn sein für neue Größe und Höchstleistung.

Zum Abschluss legte Miklas einen Kranz an der Vorderseite des Prinz-Eugen-Denkmals nieder. Es ertönte die Bundeshymne und die Truppen marschierten vorbei.

Bei der Staatsfeier am Heldenplatz war u.a. auch ein offizieller Vertreter der Türkei anwesend.

III. Hauptversammlung im Stadion

Im Praterstadion fand am 12. September um 15:00 Uhr die letzte von insgesamt drei Hauptversammlungen des Katholikentages statt. Eröffnet wurde sie vom Präsidenten des Katholikentages, Rektor Doktor Clemens Holzmeister. Die Festreden wurden von Dr. Hildegard Holzer, Generalsekretärin des katholischen Mädchenverbandes („Deutsches Volkstum aus der Kraft des Christentums“) und von Abt Dr. Benedikt Reetz („Die Gnadenkraft der Kirche“) gehalten. Darauf folgte eine feierliche Papsthuldigung durch Bundespräsident Miklas in Anwesenheit des Kardinal-Legaten La Fontaine (vgl. Allgemeiner Deutscher Katholikentag 1934: 102f.).

Schlussfeier im Stephansdom

Den Abschluss der staatlichen ‚Türkenbefreiungsfeier‘ am 12. September bildete eine Predigt von Theodor Kardinal Innitzer um 18:00 Uhr im Wiener Stephansdom. Dabei lobte er das besondere Gelingen des Katholikentages und dankte allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, insbesondere aber Bundespräsident Miklas und Bundeskanzler Dollfuß:

Ich möchte es einmal von dieser Stelle aus aussprechen, daß wir es als gnädige Vorsehung Gottes betrachten, daß wir in diesen inhaltreichen schweren Zeiten solche Führer des Staates haben (Reichspost 13.09.1933: 3).

Auf die Predigt folgte eine Prozession rund um den Dom, an der sich sämtliche in Wien befindliche Bischöfe und Prälaten, Bundespräsident Miklas, Bundeskanzler Dollfuß, Bundesminister Schuschnigg und Stockinger und einige Würdenträger beteiligten.

Zum Abschluss ertönte Anton Bruckners Te Deum, das bereits bei zahlreichen anderen Veranstaltungen des Katholikentages dargeboten worden war: „unser großer österreichischer Meister, dessen Religiosität so tief wie seine Kunst überragend groß war“ (Reichspost 13.09.1933: 4).

Wer beteiligte sich an den Feiern des Katholikentages?

Wer beteiligte sich an den Feiern des Katholikentages?

Folgende (Ehren-)Gäste waren an der Mehrzahl der Veranstaltungen des Katholikentages anwesend und/oder beteiligt:

- Kardinal-Legat La Fontaine, Patriarch von Venedig, vom Papst entsandt

- Wilhelm Miklas, Bundespräsident

- Engelbert Dollfuß, Bundeskanzler

- Baron Emil Fey, Landesführer der Wiener Heimwehr, Bundesminister für die öffentliche Sicherheit

- Friedrich Stockinger, Bundesminister für Handel und Verkehr

- General Carl Vaugoin, Nationalratsabgeordneter und Heeresminister

- Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg, Bundesführer der Heimwehr

- Kardinal Erzbischof Theodor Innitzer, Erzbischof von Wien

- Kardinal Jean Verdier, Erzbischof von Paris

- Kardinal Jusztinián György Serédi, Fürstprimas von Ungarn

- Kardinal August Hlond, Primas von Polen

- Bischof Franz Kamprath, Weihbischof im Erzbistum Wien

- Bischof Ernst Seydl

Komitee und Ausschüsse

Komiteemitglieder des Allgemeinen Deutschen Katholikentags bzw. auch des später errichteten Marco d’Aviano-Denkmals und damit maßgebliche Entscheidungsträger waren u.a. der Wiener Erzbischof Theodor Kardinal Innitzer, der Wiener Weihbischof Dr. Franz Kamprath und Dr. Taras Borodajkewycz. Letzterer war Historiker und schrieb v.a. 1965 Geschichte, als er wegen antisemitischer und neonazistischer Äußerungen Demonstrationen und politische Unruhen auslöste, die das Todesopfer Ernst Kirchweger forderten.

In den Ehrenkomitees und als Gäste der zahlreichen Festveranstaltungen vertreten waren z.B. Bundespräsident Wilhelm Miklas, Bundeskanzler Engelbert Dollfuß bzw. Kurt Schuschnigg, Bürgermeister Richard Schmitz, Bundesminister Emil Fey, Staatssekretär Dr. Hans Pernter u.v.m.

Vorbereitendes Katholikentagskomitee

- Sekretär des vorbereitenden Katholikentagskomitees: Dr. Taras Borodajkewycz

- Generalsekretär des Katholikentagskomitees: Monsignore Jakob Fried, Generaldirektor des Katholischen Volksbundes (Zentralorganisation der österreichischen Katholiken)

- Präsident des Katholikentages: Rektor Dr. Clemens Holzmeister, Architekt

Hauptausschuss des Allgemeinen Deutschen Katholikentages

Der Hauptausschuss wurde unter dem Präsidium des Erzbischofs und seiner Stellvertreter zusammengesetzt aus den Vorsitzenden, Stellvertretern, Referenten und Schriftführern aller Arbeitsausschüsse, dem Generalsekretär des Katholikentagskomitees sowie weiterer Personen.

- Vorsitz: Theodor Kardinal Innitzer, Wiener Erzbischof

- Stellvertreter: Wiener Weihbischof Dr. Franz Kamprath; Dr. Karl Freiherr von Macchio, Botschafter in Rom a. D.

- Generalsekretär des Katholikentagskomitees: Monsignore Jakob Fried, Generaldirektor des Katholischen Volksbundes (Zentralorganisation der österreichischen Katholiken)

Weitere Angehörige des Hauptausschusses:

- Hofrat Dr. Edmund Glaise-Horstenau

- Diözesanpräses P. Alois Greb

- Nationalrätin Emma Kapral

- Professor Robert Krasser (Obmann der Wiener Christlichsozialen Partei)

- Ministerialrat Dr. Josef Pultar

- Landesamtsdirektor Dr. Josef Schlüsselberger

- Universitätsprofessor Dr. Ernst Tomek

- Propstpfarrer der Votivkirche Dr. Alois Wildenauer

Als Vertreter und Vertreterinnen der großen Standesgruppen:

- Fürstin Fanny Starhemberg, Präsidentin der Katholischen Frauenorganisation

- Generalsekretär der christlichen Gewerkschaften Johann Staud

- Bauernbund-Direktorstellvertreter Ingenieur Leopold Figl und Abgeordnete Frieda Mikola

Auswahl der Arbeitsausschüsse und ihrer Mitglieder

Auswahl der Arbeitsausschüsse und ihrer Mitglieder

Arbeitsausschuss für Programm und Redner:

- Vorsitz: Erzbischof Dr. Innitzer

- Stellvertreter: Ministerpräsident a. D. Dr. Max Freiherr von Hussarek

- Referent: Domkurat Dr. Karl Rudolf

- Schriftführer: Dr. Anton Walter

Mitglieder:

- P. Georg Bichlmair S. J.

- Dr. Anton Böhm

- Dr. Taras Borodajkewycz

- Dr. Josef Eberle

- Dr. Friedrich Funder

- Dr. Heinrich Giese, Präsident des Caritasverbandes der Erzdiözese Wien

- Dr. Johannes Hollnsteiner

- Dr. Oskar Katann, Direktor der städtischen Sammlungen

- Robert Krasser, Obmann der Wiener Christlichsozialen Partei

- Dr. Johann Messner, christlichsozialer Politiker

- Dr. Anna Nowak

- Prälat Dr. Hermann Peichl, Abt des Schottenstiftes in Wien

- Dr. Michael Pfliegler

- Dr. Angelina Schlösinger

- Dr. P. Willhelm Schmidt

- Vizekanzler a. D. Richard Schmitz

- Dekan Dr. Ernst Tomek

- Dr. Wilhelm Wolf

Arbeitsausschuss für Organisation und Veranstaltungen:

- Vorsitz: Vizekanzler a. d. Richard Schmitz

- Stellvertreter: Monsignore Dr. Tongelen

- Arbeitsausschuss für kirchliche Festveranstaltungen:

- Vorsitz: Prälat Dr. W. Merinsky

- Stellvertreter: Univ.Prof. Monsignore Dr. Leopold Krebs

- Arbeitsausschuss für religiöse Vorbereitung des Katholikentages:

- Vorsitz: Bischof Dr. Ernst Seydl

- Stellvertreter: Pfarrer Monsignore Franz Geßl

- Arbeitsausschuss für Presse und Propaganda:

- Vorsitz: Chefredakteur Dr. Friedrich Funder

- Stellvertreter: Prälat Johann Mörzinger

- Referent: Dr. Leopold Husinsky

- Schriftführer: Dr. Guggenberger

Mitglieder:

- Dr. Taras Borodajkewycz

- Dr. Josef Eberle

- Hofrat Dr. E. Glaise-Horstenau

- Monsignore Dr. Josef Gorbach

- Redakteur Hans Huebmer

- Bundesrat Dr. Franz Hemala

- Hofrat Dr. Holzer

- Herausgeber August Kirsch

- Dr. Eugen Kogon

- Ministerialrat Dr. Lanske

- Chefredakteur Mailler

- Professor Stephan Matzinger

- Dozent Dr. Messner

- Franz Riedel

- Dr. Anton Walter

- Chefredakteur Waranitsch

Ehrenkomitee:

- Bundespräsident Wilhelm Miklas

- Bundeskanzler Engelbert Dollfuß

- Vertreter aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, Italien, Belgien, Nordamerika, Jugoslawien, Holland, Luxemburg, Rumänien(vgl. Pressekomitee des Katholikentages 1933: 19ff.; Allgemeiner Deutscher Katholikentag 1934: 7ff.)

Literatur

Literatur

Ackerl, Isabella (1984): Die Türkenbefreiungsfeiern des Jahres 1933. Historische Jubiläen als politische Propagandavehikel. In: Geschichte und Gegenwart, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Gesellschaftsanalyse und politische Bildung, 3. Jg. Wien, 18–26.

Allgemeiner Deutscher Katholikentag, Wien 1933, 7.–12. September 1933. Festprogramm (1933). Wien.

Allgemeiner Deutscher Katholikentag, Wien 1933, 7.–12. September (1934). Wien.

Beilage zum „Volksdeutschen“, Monatszeitschrift des Volksbundes für das Deutschtum im Auslande (1933): Leitsätze zur Gedenkfeier des Türkenjahres 1683. Wien.

Ein heiliges Jahr der Deutschen. Allgemeiner deutscher Katholikentag in Wien, 7.–12. September 1933 (1933). Wien.

Festgabe der Wiener Zeitung (1933): Allgemeiner deutscher Katholikentag in Wien, 7. bis 12. September 1933. Wien.

Hübner-Marton, Alexander (1935): Zum Gedenken an Markus von Aviano. Zur Weihe des Denkmals für Markus von Aviano am 9. Juni 1935 in Wien. Wien.

Das Kleine Blatt (11.09.1933): Wien ehrt seinen Bügermeister von 1683, 1, 21.09.2020.

Das Kleine Blatt (11.09.1933): Eine Türkenausstellung im Rathaus, 2, 21.09.2020.

Das Kleine Blatt (12.09.1933): G’sund hätt’ ma ausg’schaut! …wenn die Türken Wien erobert hätten!, 1, 21.09.2020.

Das Kleine Blatt (12.09.1933): Die Feier der Türkenbefreiung, 2, 21.09.2020.

Das Kleine Blatt (12.09.1933): Nicht Starhemberg und nicht Sobieski…, 9–10, 21.09.2020.

Das Kleine Blatt (13.09.1933): Wo steht Wien?, 2, 21.09.2020.

Liebmann, Maximilian (1986): Die geistige Konzeption der österreichischen Katholikentage in der Ersten Republik. In: Ackerl, Isabella (Hg.): Geistiges Leben im Österreich der Ersten Republik. Auswahl der bei den Symposien in Wien vom 11. bis 13. November 1980 und am 27. und 28. Oktober 1982 gehaltenen Referate. Wien, 125–175.

Miklas, Wilhelm (1933): Das Heldenzeitalter Österreichs. Reden des Bundespräsidenten Wilhelm Miklas bei der Türkenbefreiungsfeier und dem Allgemeinen Deutschen Katholikentag am 12. September 1933. Wien.

Mitterauer, Michael (1982): Politischer Katholizismus, Österreichbewusstsein und Türkenfeindbild. Zur Aktualisierung von Geschichte bei Jubiläen. In: Beiträge zur historischen Sozialkunde, 4/82: Türkenjubiläum 1983 – Heroenkult oder Strukturanalyse? Wien, 111–120.

Neck, Rudolf/ Wandruszka, Adam (Hg.) (1984): Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik. Abteilung VIII. 20. Mai 1932 bis 25. Juli 1934. Band 4. Bearbeiter: Dorner-Brader, Eszter. Wien.

Pressekomitee des Katholikentages (Hg.) (1933): Festführer zum Allgemeinen deutschen Katholikentag in Wien, 7. bis 12. September 1933. Wien.

Reichspost (11.09.1933): Auftakt zur Feier der Befreiung Wiens, 5, 21.09.2020.

Reichspost (12.09.1933): Aufbruch zum neuen Österreich,1ff., 21.09.2020.

Reichspost (12.09.1933): Prozession zur Grabstätte von Marco d’Aviano, 13, 21.09.2020.

Reichspost (12.09.1933): Die staatliche Türkenbefreiungsfeier, 14, 21.09.2020.

Reichspost (13.09.1933): Zehntausend auf dem Kahlenberge, 4–5, 21.09.2020.

Reichspost (13.09.1933): Die Huldigung vor dem Starhembergdenkmal; Gedenkfeier für Marco d’Aviano, 5, 21.09.2020.

Reichspost (13.09.1933): Französische Huldigung für den Herzog von Lothringen, 21.09.2020.

Reichspost (13.09.1933): Am Sarkophag Starhembergs, 6, 21.09.2020.

Stiotta, Hans Hugo (1933): Allgemeiner Deutscher Katholikentag in Wien 1933. Wien.

Stöller, Ferdinand (1933): 1683. Ein Erinnerungsblatt zur Regierungsfeier am 12. September 1933. Wien.

Unvergessliche Tage im katholischen Wien, Katholikentag-Album, herausgegeben von den Tageszeitungen „Reichspost“ und „Das Kleine Volksblatt“ (1933). Wien.