Text: Simon Hadler

König Jan III. Sobieski war Oberbefehlshaber jener Truppen, die am 12. Juli 1683 die Belagerung Wiens durch das osmanische Heer beendeten. 200 Jahre später feierte man in Krakau das Jubiläum dieses Ereignisses mit einem umfangreichen Programm, in welchem religiöse, nationale und künstlerische Aspekte im Vordergrund standen.

Krakau als Ort nationaler Feierlichkeiten

Krakau als Ort nationaler Feierlichkeiten

Eine Reihe von Gründen sprach für Krakau als den Ort des zentralen polnischen Gedenkens an die Schlacht bei Wien im Jahr 1683. Zum einen genoss die polnische Bevölkerung in Galizien seit den 1860er Jahren weit größere kulturelle Freiheiten als in den russischen und preußischen Teilungsgebieten. In Warschau war es beispielsweise überhaupt verboten, in der Presse vom Jubiläum zu berichten (Czas 1.9.1883: 3). Auch im preußischen Teil gab es Einschränkungen, Gedenkveranstaltungen waren jedoch möglich, etwa in Verbindung mit Erntedankfeiern (Rożek 1983: 40). In Poznań (Posen) gab es auch Theatervorführungen, Vorträge und eine feierliche Beleuchtung der Stadt (Szablowski 1990: 17). Die weit besseren Voraussetzungen für eine möglichst große Feier boten sich jedoch in Galizien und ganz besonders in Krakau. Denn hier hatte sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts mehr und mehr die Vorstellung entwickelt, die eigene Geschichte als alte Hauptstadt und Krönungs- sowie Begräbnisort der polnischen Könige verpflichte die Stadt zur Rolle einer nationalen Schatzkammer, einer Hüterin von Tradition und Vergangenheit. Mit den feierlichen Beerdigungen der nationalen Helden Tadeusz Kościuszko und Józef Poniatowski auf dem Wawel wurde die Tradition dieses Ortes als letzte königliche Ruhestätte schon Anfang des 19. Jahrhunderts weitergeführt und gleichzeitig in einem nationalen Sinne umgedeutet. Mit Beginn der so genannten Galizischen Autonomie etablierte sich Krakau als Ort patriotischer Feierlichkeiten und Jubiläen. Beispiele dafür waren die Wiederbestattung der sterblichen Überreste von König Kazimierz III. Wielki 1869 oder der 50. Jahrestag des literarischen Debüts von Józef Ignacy Kraszewski 1879. Bezüglich dieser vielen Feiern stellte der Publizist und Übersetzer Tadeusz Boy-Żeleński (1874–1941) in einer zeitlichen Rückschau fest:

Gewiß, gefeiert wird überall, doch gewöhnlich gehen die Feste im Strom des pulsierenden Lebens unter, in Krakau aber schienen sie eine Art Narkotikum zu sein. […] Hier war das Leben ein beständiger Traum, ein Zuschauen, eine imaginäre Teilnahme an Krönungsfeiern. (Boy-Żeleński 1979: 10f)

Innere und äußere Konkurrenten

Innere und äußere Konkurrenten

Im Jahr 1882 wurde auf Anregung des Fotografen und Stadtrats Walery Rzewuski (1837–1888) eine Kommission gegründet, mit Stadtpräsident Ferdynand Weigel und seinem Vize Stanisław Muczkowski an der Spitze. Bereits am 22. Jänner 1883 wurde das ausgearbeitete Programm vom Stadtrat beschlossen (Wilk 2006: 75). Doch ganz reibungslos verliefen die Vorbereitungen nicht. So sehr die kommunale Politik auch von den Krakauer Konservativen dominiert wurde, gab es dennoch eine Opposition, die vor allem auf eine umfassendere Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten pochte. Ein eigens gegründetes Bürgerkomitee bemühte sich darum, auch Vertreter der Landbevölkerung als Redner auftreten zu lassen oder diese zum Festdiner mit allen Ehrengästen einzuladen. Der Erfolg dieser Bemühungen war bescheiden. Am Ende gab es zumindest ein separates Volksfest auf der Błonia-Wiese im Westen der Stadt und eine Erinnerungstafel an der Karmelitenkirche in Piasek .

Eine Konkurrenzsituation gab es auch im Verhältnis zwischen Krakau und Lemberg, das schließlich die Hauptstadt des Kronlandes war. Hier wurde ein landesweites Komitee gegründet, allerdings erst am 22. März 1883 (Sierżęga 2002: 82f). Auch die Ausarbeitung eines Programms ging nur schleppend voran und die Zusammenarbeit mit den Krakauer Organisatoren gestaltete sich mühsam. Die Vorschläge der Lemberger, mit der Jubiläumsfeier eine breite internationale Öffentlichkeit anzusprechen, wurden von den Vertretern Krakaus abgelehnt. Zum einen wurden finanzielle Gründe ins Feld geführt, vor allem aber wollte man ein rein polnisches Fest und war auf die „Bedürfnisse des Volkes“ ausgerichtet (Sierżęga 2002: 93).

Ein weiteres kompliziertes Verhältnis war jenes zwischen Krakau und Wien. Auf der einen Seite bot die Erinnerung an das Jahr 1683 die seltene Gelegenheit, gemeinsam ein geschichtliches Ereignis zu feiern. Mit dem Gedenken an Sobieski, dem „Retter Wiens“, brachte man in Krakau auch die Loyalität gegenüber dem Herrscherhaus und der Hauptstadt des Reiches zum Ausdruck. Das entsprach der Politik der Krakauer Konservativen, die ihren Einfluss auch im Wiener Abgeordnetenhaus und in der Regierung auszuüben vermochten. Außerdem ließ sich mit der Erinnerung an den Entsatz Wiens die Zugehörigkeit Polens zum „Westen“ betonen und der „Antemuralis Christianitatis“-Mythos aktualisieren.

Auf der anderen Seite stieß man sich vehement an der deutschnationalen Interpretation der historischen Ereignisse durch den Wiener Stadtrat und allgemein am Desinteresse an der Person Sobieskis. Auch historische Arbeiten wie jene von Onno Klopp riefen eine Reihe von Gegendarstellungen hervor, etwa vom Historiker und führenden Vertreter der Krakauer Konservativen Józef Szujski in der Tageszeitung Czas (Czas 12./15.11.1882: 1) oder dem Priester und Reichsratsabgeordneten Jan Chelmecki (1816–1887), der seine Antwort gleich in deutscher, polnischer und italienischer Sprache veröffentlichen ließ (Chelmecki 1883). Das spannungsgeladene Verhältnis mit Wien war daher für die Krakauer Veranstalter zweifellos ein wichtiger Grund, das Jubiläum besonders groß zu feiern. Da Wien ihrer Meinung nach nicht willens war, das epochale historische Ereignis entsprechend zu würdigen, musste nun Krakau diese Aufgabe erfüllen (Nowa Reforma 13.9.1883: 1). Dementsprechend gab es auch praktisch keine polnische Beteiligung an den vom Wiener Stadtrat organisierten Feierlichkeiten.

Überblick über das Veranstaltungsprogramm

Überblick über das Veranstaltungsprogramm

Offiziell fanden die Jubiläumsfeiern in Krakau nur am 11. und 12. September statt. Doch davor und danach gab es einer Reihe weiterer Veranstaltungen, die zwar formell unabhängig, jedoch inhaltlich eng mit dem Jahrestag verbunden waren.

- 30.8. – 8.9.: 10tägige Marienfeiern mit dem Höhepunkt am

- 8.9.: Krönung des Marienbildes in der Karmelitenkirche in Piasek

- 11.9.: Erster Tag der Sobieski-Feiern, u.a. mit Eröffnung des Nationalmuseums

- 12.9.: Zweiter Tag der Sobieski-Feiern, mit Festzug und Enthüllung einer Gedenktafel an der Marienkirche

- 13.9.: 25jähriges Künstlerjubiläum von Jan Matejko

- 13.9.: Enthüllung eines Sobieski-Denkmals im Garten des Schützenvereins

- 14. – 15.9.: Kongress polnischer Künstler und Schriftsteller

Die Krönung eines Marienbildes

Die Krönung eines Marienbildes

Im Zentrum der Marienfeierlichkeiten, die am 30. August in Krakau begannen, stand das seit dem 16. Jahrhundert verehrte Marienbildnis in der Karmelitenkirche im Krakauer Stadtteil Piasek. Schon im 18. Jahrhundert hatte man sich um die Krönung der Muttergottes bemüht, nun griff man diese Idee wieder auf. Das zeitliche Zusammenfallen mit dem Jubiläum des Wiener Entsatzes war nicht zufällig, schließlich soll auch Jan III. Sobieski vor seinem Aufbruch nach Wien vor dem Bild gebetet haben.

Am 2. September wurde die vom historistischen Maler Jan Matejko entworfene Krone von der Kapelle des Bischofspalastes zur Kirche des Karmelitenklosters überführt. An der Prozession nahm unter anderem auch Stadtpräsident Weigel teil, der zu diesem Anlass national-polnische Tracht trug. Alleine dieses Beispiel zeigt, dass es sich hier nicht nur um eine religiöse Veranstaltung handelte.

Die nächsten Tage waren von der Ankunft einer großen Zahl von Pilgern geprägt. Es handelte sich dabei um etwa 8.000 Teilnehmer, die mehrheitlich aus den ländlichen Gebieten Ostgaliziens, aber auch aus Ungarn, der Bukowina und Schlesien stammten. Sie waren dem Aufruf von Stanisław Stojałowski (1845–1911) gefolgt, einem katholischen Priester, der als Zeitungsherausgeber und später als Gründer diverser agrarklerikaler und antisemitischer Parteien eine einflussreiche Persönlichkeit war. Auch wenn die Pilger wegen der Krönung des Marienbildes in der Stadt waren, so wurde ihnen gleichzeitig auch die Bedeutung des anstehenden Sobieski-Jubiläums nahe gebracht. Dazu gehörten Vorträge zum Thema oder ein Besuch am Grab des Königs. An der feierlichen Krönung selbst nahmen wohl nur wenige von ihnen teil – wegen der vielen Ehrengäste war für sie kein Platz mehr in der Kirche. Auch eine geplante Prozession fiel wetterbedingt ins Wasser.

Der Höhepunkt der Marientage fand am 8. September mit der Krönung des Marienbildnisses statt. In der Kirche des Karmelitenklosters versammelte sich die gesellschaftliche Elite der Stadt und die wichtigsten katholischen Vertreter Galiziens und zum Teil auch aus den anderen polnischen Teilungsgebieten. „Katholische Vertreter Galiziens“ bedeutete in diesem Fall die Anwesenheit von Bischöfen aller Konfessionen, also der römisch-, griechisch- und armenisch-katholischen Kirche. Anschließend lud der Prior des Klosters, Romuald Kaczkowski, zu einem Empfang für 250 Gäste. Der Tag endete mit einer feierlichen Beleuchtung des Hauptmarktes (Rynek), wo unter anderem Projektionen von Abbildungen der hl. Maria und von Sobieski zu sehen waren.

Erster Tag der Sobieski-Feiern

Die Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Befreiung Wiens von den Osmanen sowie des Anteils Sobieskis und der polnischen Truppen daran, begannen mit einer Messe in der Kathedrale zu Ehren des Königs und der Gefallenen bei Wien. Daran anschließend begab sich eine Prozession zum Grab des Königs in der Krypta des hl. Leonhard, um dort Kränze niederzulegen. Viele Vertreter der Stadt und Galiziens nahmen daran teil, auch das kaiserliche Militärkommando, die Universitäten von Krakau und Lemberg, Vertreter der Gymnasien, der galizischen Presse, der jüdischen Gemeinde und der Landbevölkerung (Bieńkowski 1987: 109).

Im Anschluss an den Gottesdienst stand die Eröffnung einer Ausstellung über die Zeit Sobieskis im Nationalmuseum in den Tuchhallen (Sukiennice) am Programm. Schon im Jahr 1880 hatte sich zu diesem Zweck ein Komitee mit dem damaligen Stadtpräsidenten Mikołaj Zyblikiewicz an der Spitze gegründet. Zyblikiewicz war auch einer der Festredner bei der Eröffnung und sprach von einem Kampf zweier Welten, dem barbarischen Osten und der christlichen Zivilisation des Westens, dessen Bollwerk Polen war (Sierżęga 2002b: 88). Weitere Redner waren der Leiter der Ausstellungskommission Fryderyk Zoll und der aktuelle Stadtpräsident Weigel. Bis zum 25. November besuchten 17.000 Menschen die Schau (Bieńkowski 1987: 117).

Am selben Tag fand auch das vom oppositionellen Bürgerkomitee veranstaltete Volksfest statt. Dieses begann um 14:00 Uhr mit einem Treffpunkt beim Barbakan vor dem Florianstor. Von hier aus startete ein Festzug auf den Wawel, wobei die Marschanordnung so geplant war, dass jeweils drei Personen aus den einzelnen Bezirken Galiziens in traditioneller Tracht anwesend sein sollten. Auch aus der Reisegruppe Stojałowskis war manch ein Pilger geblieben. Nachdem erneut Kränze am Grab Sobieskis niedergelegt worden waren, ging es zum eigentlichen Volksfest auf die Błonia-Wiese. An dieser Stelle muss betont werden, dass sich unter den Besuchern auch viele Personen aus Ostgalizien befanden und der demographischen Verteilung entsprechend Ruthenen (Ukrainer) waren. Dies kam auch bei den Festreden zum Ausdruck, wenn etwa Stadtpräsident Weigel implizit die Verfolgung der griechisch-katholischen Kirche in Russland ansprach, indem er meinte, die Verteidigung von Glaube und Religion sei ein aktuelles Thema (Dabrowski 2004: 68). Der Ruthene Michał Ostrowski ging wiederum auf die ruthenischen Wurzeln Sobieskis ein und Jan Kot hob hervor, dass er genauso wie der König aus dem ostgalizischen Städtchen Olesko stamme (Pamiątka pielgrzymki 1883: 58). Hier zeigt sich, dass auch die Ruthenen versuchten, Sobieski national zu vereinnahmen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Einzug von über hundert traditionell bunt gekleideten, berittenen Krakowiaken.

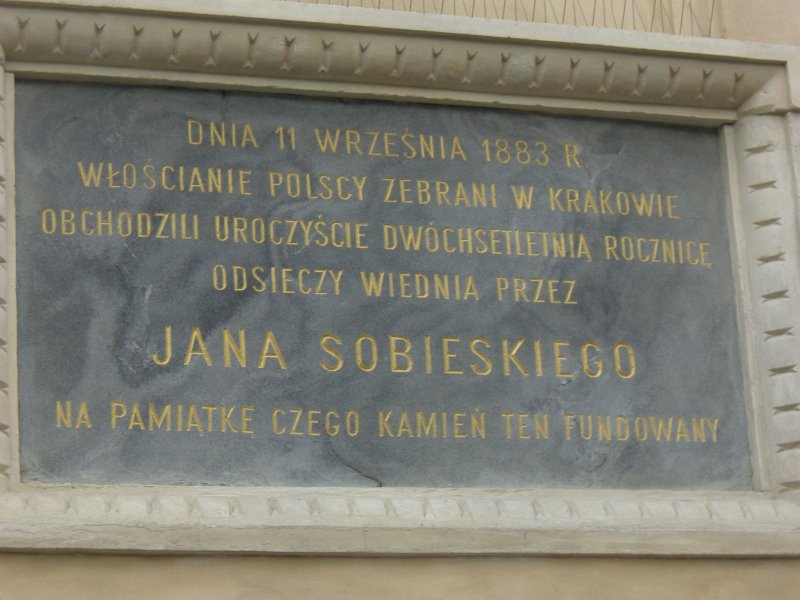

Anschließend begaben sich die Teilnehmer des Festes zum Karmelitenkloster, wo es ein gemeinsames Essen gab. Hier wurde auch eine Gedenktafel enthüllt, deren Text in der deutschen Übersetzung lautet:

Am 11. September 1883 feierte in Krakau die polnische Landbevölkerung das 200-jährige Jubiläum des Entsatzes von Wien durch Jan Sobieski. Zur Erinnerung wurde diese Gedenktafel gestiftet.

Den Abschluss des Tages bildete die Aufführung des Stücks „Jan III. pod Wiedniem“ („Jan III. bei Wien“). Ein eigens durchgeführter Wettbewerb hatte zwar einen anderen Sieger ergeben, gespielt wurde dennoch das Werk von Władysław Anczyc (1823–1883) (Bieńkowski 1987: 103).

Zweiter Tag der Sobieski-Feiern

Auch der zweite Tag begann mit einer Messe in der Kathedrale. Dann folgte ein festlicher Umzug, der ausgehend von der Karmelitenkirche über den Rynek auf den Wawel führte, wo es erneut zu Kranzniederlegungen in der Krypta des hl. Leonhard kam, ehe man sich wieder auf den Weg zum Rynek vor die Marienkirche machte. In der ul. Szewska hatte man dafür eigens einen Triumphbogen mit den Abbildern Sobieskis und der hl. Maria errichtet (Bąk-Koczarska 1982: 46), in der ganzen Stadt läuteten die Glocken und angesichts der vielen malerischen und historischen Trachten und Kostüme konnte man sich in mittelalterlichen Zeiten wähnen (Dabrowski 2003: 57).

Als ein letzter Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Enthüllung einer Gedenktafel an der Außenwand der Marienkirche anzusehen. Die Idee für diese Arbeit stammte erneut von Jan Matejko, entworfen und ausgeführt wurde sie schlussendlich von Pius Weloński (1849–1931). Das aus Bronze gegossene Werk zeigt den siegreichen Sobieski auf seinem Pferd, in der einen Hand Kreuz und Fahne, in der anderen seinen Säbel. Unter ihm liegt ein gefesselter, halbnackter Türke, im Hintergrund ist die Silhouette Wiens zu erkennen. Laut der Tageszeitung Czas waren 20.000 Menschen bei der Enthüllung anwesend (Czas 14.9.1883: 1). Der Krakauer Bischof Albin Dunajewski (1817–1894) weihte die Tafel und Stadtpräsident Weigel hielt erneut eine Rede, in welcher er daran erinnerte, dass nur ein Teil der Nation diesen Tag feiern könne (Wilk 2008: 223). Auch ein Vertreter der Bauernschaft hielt eine Ansprache, was in der konservativen Presse durchaus kritisch beurteilt wurde (Czas 14.9.1883: 1). Künstlerisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einer eigens komponierten Kantate von Władysław Żeleński (1837–1921). Abends wurde die Stadt wieder feierlich illuminiert und auch das Stück von Anczyc wurde erneut zur Aufführung gebracht.

Das Matejko-Jubiläum irritiert

Das Matejko-Jubiläum irritiert

Am nächsten Tag wurde das 25jährige Künstlerjubiläum des Malers Jan Matejko gefeiert. Matejko war eine der bekanntesten Personen Krakaus dieser Zeit. Er bekleidete das Amt des Direktors der Schule der Schönen Künste, war federführend bei Restaurierungsarbeiten historischer Gebäude (allen voran die Marienkirche) und wurde vor allem durch seine monumentalen historistischen Gemälde bekannt, in denen er die polnische Geschichte glorifizierte. Das 200-Jahr-Jubiläum des Entsatzes von Wien hatte er zum Anlass genommen, ein weiteres seiner großformatigen Werke zu schaffen. Dieses etwa 4,6 x 9 m große Gemälde wurde nur einige Tage in Krakau ausgestellt, ehe es der Maler nach Wien bringen ließ, wo es teilweise bei freiem Eintritt im Gebäude der Gartenbau-Gesellschaft zu besichtigen war. Was zu diesem Zeitpunkt praktisch niemand wusste, war, dass Matejko vorhatte, das Bild dem Vatikan zu schenken. Er sollte dies erst während der Feier im Schloss am Wawel verkünden.

Der Veranstaltungsort war äußerst ungewöhnlich, denn schließlich befanden sich hier Kasernenanlagen der österreichisch-ungarischen Armee und es war nur guten Beziehungen zum Kriegsministerium zu verdanken, dass hier gefeiert werden durfte. Matejko wurde an diesem Tag mit Ehrungen überhäuft, die Benennung eines Platzes nach ihm wurde angekündigt und er erhielt das Diplom eines Ehrenbürgers der Stadt. Seine Ankündigung, das Gemälde „Jan III Sobieski pod Wiedniem“ dem Vatikan zu schenken, musste die anwesenden Gäste jedoch sehr irritiert haben. Denn schließlich hatte sich längst ein Komitee zum Ankauf des Bildes für das neue Nationalmuseum gegründet und durch Sammlungen und Spendenaufrufe war bereits einiges an Geld zusammengekommen. Während die konservative Presse die Entscheidung des Künstlers zu verteidigen versuchte (Czas 15.9.1883: 1f), vermutete das liberale Lemberger Blatt Dziennik Polski ultrareligiöse und ultramontane Motive (Sierżęga 2002b: 96). Auch der Vizepräsident des Komitees für den Ankauf des Bildes war offenbar verärgert – Graf Artur Potocki (1850–1890) trat bald darauf von seinem Posten zurück. Ob die Absage eines Fackelzuges zu Ehren Matejkos auch auf dessen umstrittene Entscheidung zurückzuführen war, kann nur vermutet werden (Neues Wiener Abendblatt 14.9.1883: 2).

Ein Denkmal für Sobieski im Schützengarten

Am selben Tag wie das Künstlerjubiläum Matejkos, also am 13. September, feierte auch der traditionsreiche Krakauer Schützenverein ein Fest zu Ehren Sobieskis. Im Mittelpunkt stand die Enthüllung einer Statue des Königs, ein Werk des Professors an der Schule der Schönen Künste, Walery Gadomski (1833–1911) (Wilk 2008: 224). Nur wenige Monate zuvor errichtete derselbe Künstler ein Denkmal von König Sigismund August , dem Protektor der Schützen, im Garten des Vereins, zu welchem sich nun auch Sobieski gesellen sollte (Bieńkowski 1987: 100). Zum Festakt waren Mitglieder von Schützenvereinen vieler anderer polnischer Städte eingeladen, es gab ein Konzert des Chors der Musikgesellschaft und ein abschließendes Essen. Auch Stadtpräsident Weigel war anwesend und hielt wie so oft in diesen Tagen eine Festrede, in der er zu Heimatliebe und Gottvertrauen aufrief (Lichończak 1982: 60).

Kongress polnischer Künstler und Literaten

Kongress polnischer Künstler und Literaten

Weigel war auch bei der nächsten Veranstaltung im Einsatz, beim ersten Kongress polnischer Künstler und Schriftsteller am 14. und 15. September, bei welchem er die Teilnehmer im Saal des Magistrats begrüßte. Das Blatt der demokratischeren Opposition Nowa Reforma gab als Ziel und Motivation dieses Treffens an, „dass die Richtung der Literatur und der Kunst immer und überall den wesentlichen Bedürfnissen der polnischen Nation entsprechen möge und im Dienste der nationalen Ideale treu und mutig alle Interessen der Nation verteidige.“ (Nowa Reforma 14.9.1883: 2; Übersetzung aus: Buszko 1983: 447) Neben den eigentlichen Besprechungen und Vorträgen stand eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf dem Programm, darunter ein Festmahl im Schützenpark, ein Ball, ein Ausflug nach Tyniec und eine Illuminierung des Wawels (Bieńkowski 1987: 117). Der Koło Artystyczno-Literacki (Kunst- und Literaturzirkel), auf dessen Initiative der Kongress zustande gekommen war, brachte ein Album mit 21 Reproduktionen zum Thema Sobieski heraus (Bieńkowski 1987: 106).

Gesellschaftliche Bruchlinien und die fast abwesenden Osmanen

Gesellschaftliche Bruchlinien und die fast abwesenden Osmanen

Krakau zeigte in dieser ersten Septemberhälfte im Jahr 1883 alles, wofür die Stadt stand: Religiöse Anziehungskraft, künstlerische Produktivität, ein überragender Stellenwert der Geschichte und ein nationales Sendungsbewusstsein. Die Besucherzahlen und auch der publizistische Output (vgl. Wisłocki 1884) bescheinigten der Veranstaltung einen großen Erfolg. Auf der anderen Seite brachten die Feierlichkeiten und ihre Vorbereitungen auch die Spannungen innerhalb der Gesellschaft zum Vorschein, sei es die Konkurrenz zwischen den konservativen und demokratischeren Kräften, die Frage nach der Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten wie der Landbevölkerung an der politischen Öffentlichkeit oder das Verhältnis zwischen den verschiedenen ethnisch-religiösen Gruppen in Galizien. So war es etwa zu antisemitischen Einschüchterungsversuchen gekommen, in deren Folge die jüdische Gemeinde zwar bei der Kranzniederlegung am 11. September dabei war, ansonsten jedoch nur mehr einzelne Personen als Teil von Korporationen wie etwa der Handels- und Gewerbekammer teilnahmen (Sierżęga 2002b: 93f). Die Ruthenen wiederum erfuhren zwar einerseits Anerkennung, etwa durch die verschiedenen Reden beim Volksfest oder durch den Druck zweisprachiger Souvenirs. Auf der anderen Seite wurden sie aber auch für die Sache der polnischen Nation vereinnahmt, wenn man beispielsweise die Erinnerungstafel an der Karmelitenkirche betrachtet, wo von der „polnischen Landbevölkerung“ die Rede ist. Wenn gleichzeitig die Ruthenen in Lemberg fürchteten, man würde ihnen die Fensterscheiben einschlagen, wenn sie sich nicht an der feierlichen Beleuchtung beteiligten (Neue Freie Presse 10.9.1883: 3), so ist dies als ein Vorbote von sich verschärfenden nationalen Spannungen anzusehen.

Bei aller Vielfalt, die das Sobieski-Jubiläum zur Schau und zur Diskussion stellte, ging ein Element der Erzählung von 1683 so gut wie unter: Die Osmanen, sie spielten nur am Rande eine Rolle. Ganz überraschend war das jedoch nicht, denn in der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte der beiden Reiche waren die kriegerischen Auseinandersetzungen relativ kurze Episoden. Nach Auflösung des polnisch-litauischen Staatswesens durch die Dritte Teilung wurde das Osmanische Reich außerdem zu einem wichtigen Ort polnischer Exilanten.

Literatur

Literatur

Bąk-Koczarska, Celina (1982): Rada Miejska organizatorem obchodu 200-lecia odsieczy Wiednia w Krakowie. In: Krzysztofory. Zeszyty naukowe Muzeum historycznego miasta Krakowa. Tom 9. 38–55.

Bieńkowski, Wiesław (1987): Rok 1883 w Krakowie (Uroczystości 200-lecia odsieczy Wiednia). In: Rocznik krakowski. Tom LI. 97–118.

Boy-Żeleński, Tadeusz (1979): Erinnerungen an das Labyrinth. Krakau um die Jahrhundertwende. Skizzen & Feuilletons. Leipzig/Weimar.

Buszko, Józef (1983): Politische Aspekte der Feierlichkeiten zum 200. und 250. Jahrestag des Wiener Entsatzes in Polen. In: ders./Leitsch, Walter (Hg.): Studia Austro-Polonica. Tom 3. Warszawa/Kraków. 441–456.

Chelmecki, Johann (1883): König Johann Sobieski und die Befreiung Wiens. Eine kritische Abhandlung anlässlich der zweiten Säcularfeier des am 12. September 1683 erfolgten Entsatz von Wien. Wien.

Czas (12.11.1882, 15.11.1882): X. [Szujski, Józef]: Nowy zamach na chwałę Jana Sobieskiego. 1.

Czas (1.9.1883): Ostatnie wiadomości. 3.

Czas (14.9.1883): Uroczystość dwuchsetletniej rocznicy zwycięstwa Jana III pod Wiedniem. Dnia 12 września. 1

Czas (15.9.1883): Przegląd Polityczny. 1f.

Dabrowski, Patrice M. (2004): Commemorations and the Shaping of Modern Poland. Bloomington, Indianapolis.

Lichończak, Grażyna (1982): Pomnik króla Jana III Sobieskiego w Ogrodzie Strzeleckim w Krakowie. In: Krzysztofory. Zeszyty naukowe Muzeum historycznego miasta Krakowa. Tom 9. 56–65.

Neues Wiener Abendblatt (14.9.1883): Privattelegramme des „N. Wr. Abendblatt“. 2.

Nowa Reforma (13.9.1883): Korespondencya „Nowej Reformy“. 1.

Nowa Reforma (14.9.1883): Jubileusz Matejki. 2.

o. A.: Dunajewski Albin von, Kardinal. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Bd. 1 (Wien, 1956). 204. 21.09.2020.

Pamiątka pielgrzymki (1883) do Krakowa urządzonej staraniem Redakcyi pism ludowych „Wieńca“ i „Pszczółki“ w wrześniu 1883 [...]. Lwów.

Rożek, Michał (1983): Tradycja wiedeńska w Krakowie. Kraków.

Sierżęga, Paweł (2002): Centralny komitet jubileuszowy w przygotowaniach obchodów 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji. In: Hoff, Jadwiga (Hg.): Z przeszłości Europy Środkowowschodniej. Rzeszów. 76–99.

Sierżęga, Paweł (2002b): Obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji (1883 r.). Rzeszów.

Szablowski, Jerzy (1990): Obchody jubileuszowe zwycięstwa pod Wiedniem w 1683 roku w ciągu trzech stuleci. In: Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały żródłowe. Tom 1. Kraków. 7–40.

Wilk, Bernadeta (2006): Uroczystości patriotyczno-religijne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej 1860–1914. Kraków.

Wilk, Bernadeta (2008): W „małym Wiedniu nad Wisła“. Życie codzienne Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918. Kraków.

[Wisłocki, Władysław] (1884): Sobiesciana. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy potrzeby wiedeńskiej z r. 1683, z ryciną Apoteozy króla Jana III dłuta P. Welońskiego. L’viv.

Zdrada, J.: Potocki Artur Graf, Politiker. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Bd. 8 (Wien, 1981). 231. 21.09.2020.