Der Risikoforscher Wolfgang Liebert diskutiert bei einem ITA-Seminar der ÖAW Konsequenzen einer (Re-)Militarisierung universitärer…

Theatermanagement und Macht

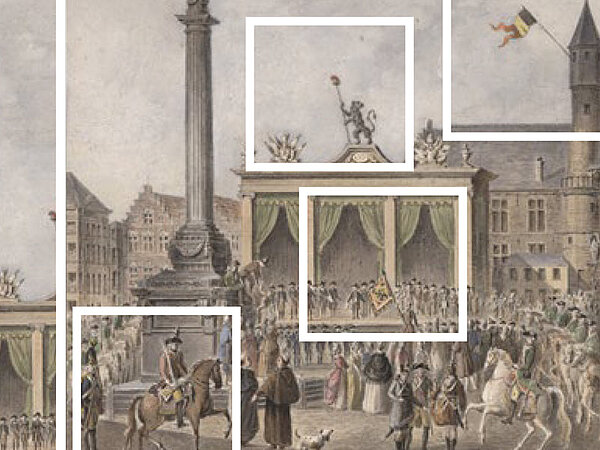

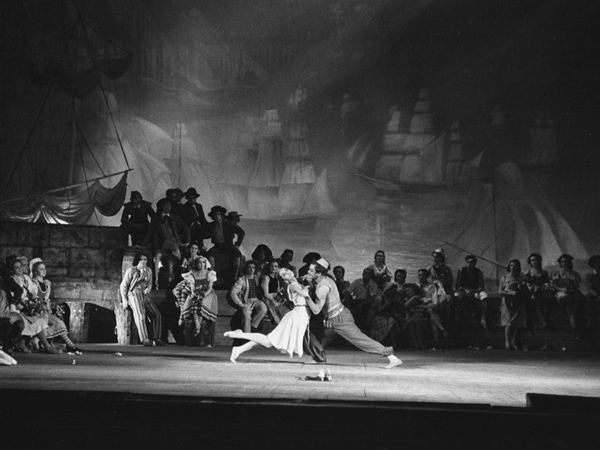

Staatstheater und Opernhäuser sind höchster künstlerischer Qualität verpflichtet – und dementsprechend kostenintensiv. Das sorgt insbesondere in Krisenzeiten für Unmut und wirft die Frage der Instrumentalisierung der Kunst auf. Die komplexen Beziehungen zwischen Hochkultur und Macht hat der Historiker Alexander Golovlev von der Higher School of Economics der Nationalen Forschungsuniversität in Russland unter die Lupe genommen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen repräsentativen Theatern und der Staatsmacht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts europaweit verglichen. Dabei stellte er eine erstaunliche Konvergenz fest: Das Betriebsmanagement eines Operntheaters von innen sah beispielsweise in Frankreich – sowohl in der demokratischen Dritten Republik als auch im Vichy-Regime –, der Sowjetunion, Deutschland und Österreich – von der Ersten Republik über den Ständestaat hin zum Großdeutschen Reich – beinahe identisch aus, über ideologische und makroökonomische Grenzen hinweg.

Bei einem Jour Fixe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW erörtert Alexander Golovlev, der zur Zeit Stipendiat des Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) programme der ÖAW ist, die Frage „Gibt es ein totalitäres Theatermanagement? Zur Problematik der Operntheater als Kulturinstitutionen im Totalitarismus und in der Kriegswirtschaft, 1933-1938/39-1945“. Er vergleicht Kriterien, die von den Ausgabenstrukturen, dem Star-System, der Logik der Preisgestaltung bis hin zu Zeichen der Loyalität und politisch forcierter Anpassungen reichen.