GEDENKBUCH

für die Opfer des Nationalsozialismus

an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

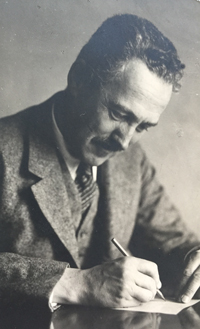

Hans Przibram

geb. am 7. Juli 1874 in Wien-Lainz, gest. am 20. Mai 1944 im Ghetto Theresienstadt (Terezín, Tschechische Republik)

Hans (Leo) Przibram war Mitbegründer und Abteilungsleiter der Biologischen Versuchsanstalt (BVA) der Akademie der Wissenschaften in Wien. Nach dem „Anschluss“ wurde er aus rassistischen Gründen verfolgt und konnte seine Tätigkeit an der Akademie nicht mehr fortsetzen. Przibram wurde 1943 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und kam dort 1944 zu Tode.

Przibram wurde als Sohn des Großindustriellen Gustav Przibram (1844–1904) und seiner Frau Charlotte, geb. Freifrau Schey von Koromla, in Lainz geboren. Er war Neffe des Chemikers Adolf von Lieben (1836–1914) und Bruder des Physikers Karl Przibram. Przibram studierte ab 1894 Zoologie an der Universität Wien, wo er auch medizinische Vorlesungen besuchte, und verbrachte mehrere Semester in Leipzig und Straßburg. Er promovierte mit seiner Dissertation über „Die Regeneration bei den Crustaceen“ 1899 an der Universität Wien und habilitierte sich im Jahr 1903. 1913 wurde Przibram der Titel eines ao. Professors für experimentelle Zoologie am II. Zoologischen Institut der Universität Wien verliehen.

1902 erwarb er gemeinsam mit den Botanikern Leopold von Portheim und Wilhelm Figdor (1866–1938) das anlässlich der Weltausstellung 1873 errichtete Vivariumsgebäude im Wiener Prater. Dort errichteten sie die Biologische Versuchsanstalt (BVA), die am 1. Jänner 1903 eröffnet wurde und eine der weltweit ersten Forschungseinrichtungen für experimentelle Biologie darstellte. 1914 übergaben die drei Eigentümer die mittlerweile international renommierte BVA als Schenkung an die Akademie der Wissenschaften in Wien samt großzügiger Kapitalausstattung für den laufenden Betrieb. Przibram leitete die Zoologische Abteilung sowie gemeinsam mit Leopold Portheim die gesamte BVA.

In der nach dem „Anschluss“ erstellten „Liste der Arbeitenden“ der BVA, die auch die Abteilungsvorstände erfasst, ist Hans Przibram als „Nicht-Arier“ gekennzeichnet. Am 13. April 1938 wurde die BVA vorübergehend geschlossen. Ab der Wiedereröffnung am 26. April war der Zutritt nur noch für die „inzwischen auf Ansuchen mit Zulassungsscheinen beteilten Arbeitenden“ möglich, so die Mitteilung in einem Schreiben des designierten Akademiepräsidenten Heinrich Srbik (1878–1951) und des kommissarischen Rektors der Universität Wien Fritz Knoll (1883–1981), der mit der „Wahrnehmung der Interessen der Landesleitung der NSDAP für die Akademie der Wissenschaften“ betraut worden war. Damit wurde jüdischen Arbeitenden spätestens mit 13. April 1938 der Zutritt zur BVA praktisch verweigert. Hans Przibram durfte damit die von ihm mitbegründete, der Akademie übertragene und 35 Jahre lang geleitete BVA nicht mehr betreten und musste dort auch seine Privatbibliothek zurücklassen.

An der Universität Wien wurde Przibram mit 1. Mai 1938 entlassen. 1939 wandte er sich wegen einer Bestätigung über seine Schenkung der BVA an die Akademie im Jahr 1914 und seine ehrenamtliche Leitungstätigkeit an den Akademiepräsidenten Heinrich Srbik und Vizepräsidenten Egon Schweidler (1873–1948). Der Aktuar der Akademie Viktor Junk (1875–1948), wie Srbik NSDAP-Mitglied, informierte daraufhin in einem Schreiben vom August 1939 Schweidler, dass Franz Köck, NSDAP-Mitglied, zunächst als technischer Facharbeiter an der BVA angestellt und 1938 als Leiter eingesetzt, Przibram bei der Vermögensverkehrsstelle, die die Arisierung jüdischen Eigentums abwickelte, angezeigt habe: Die BVA erhebe noch finanzielle Ansprüche in der Höhe von 50.000 Reichsmark an Przibram. Przibrams Vermögen in der Höhe von 150.000 Reichsmark wurde beschlagnahmt. Junk merkte in dem erwähnten Schreiben an, dass Przibram mit der gewünschten Bestätigung sein Vermögen eventuell „freibekommen“ hätte. Mit dieser Ablehnung wurde die für eine Auswanderung notwendige Vermögensabwicklung durch die Vermögensverkehrsstelle zweifellos verzögert. Das Visum, das Przibram für Großbritannien besaß, verfiel, weil er sich zur Zeit des Kriegsbeginns am 1. September 1939 noch in Wien und nicht auf neutralem Boden aufhielt. Schließlich konnten Hans und seine Ehefrau Elisabeth Przibram, die kurze Zeit an der BVA gearbeitet hatte, im Dezember 1939 nach Amsterdam flüchten.

In Amsterdam arbeitete Przibram weiter, für kurze Zeit mit Hilfe eines Forschungsauftrages. Die Niederlande wurden im Mai 1940 von NS-Deutschland besetzt. Wie verzweifelt die Lage Przibrams gewesen sein musste, geht aus dem Umstand hervor, dass er sich im März 1941 an den Universitätsrektor und BVA-Kuratoriumsvorsitzenden Knoll wandte. Das erbetene Unterstützungsschreiben für eine Ausreiseerlaubnis und den Antrag auf ein US-Stipendium erhielt er nicht. Przibram wurde gemeinsam mit seiner Frau am 21. April 1943 vom zentralen Deportationsort in Amsterdam, der Hollandsche Schouwburg, in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Hier verstarb er am 20. Mai 1944 vermutlich an den Folgen von Unterernährung. Am nächsten Tag tötete sich Elisabeth Przibram durch die Einnahme von Gift.

Hans Przibram wurde 1917 ein Ehrendoktorat der Universität Halle und 1929 ein Ehrendoktorat der Universität Riga verliehen. Er war Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle an der Saale (seit 1926), der Zoological Society in London und der Naturforscher-Gesellschaft in Moskau. Das Konrad Lorenz-Institut (KLI) mit Sitz in Klosterneuburg verlieh für kurze Zeit in den 2000er Jahren das „Hans Przibram Fellowship in EvoDevo Research“. Klaus Taschwer merkte an, dass vermutlich kein Wissenschaftler in Österreich mehr Privatvermögen für die Forschung bereitgestellt hatte als Przibram, der als einziger Biologieprofessor einer Universität in Deutschland und Österreich in einem Konzentrationslager verstarb.

Schriften (Auswahl)

- Hans Przibram, Die Regeneration bei den Crustaceen (Arb. Zool. Inst. Wien 9, 1899), Dissertation, Universität Wien 1899.

- Ders., Einleitung in die experimentelle Morphylogie der Thiere, Leipzig–Wien 1904.

- Ders., Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin. Sphodromantis bioculata Burm, Leipzig 1906 (= Sonderabdruck: Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, 22, 1 u. 2).

- Ders., Beiträge zu einer quantitativen Biologie, 2 Bde., Leipzig–Wien 1922/23.

- Ders., Die anorganischen Grenzgebiete der Biologie (insbesondere der Kristallvergleich), Berlin 1926.

- Ders., Tierpfropfung. Die Transplantation der Körperabschnitte, Organe und Keime, Braunschweig 1926.

- Ders., Einleitung in die physiologische Zoologie (physikalische und chemische Funktionen des Tierkörpers), Leipzig–Wien 1928.

- Ders., Experimental-Zoologie, 7 Bde., Leipzig–Wien 1907–1930.

Quellen und Literatur (Auswahl)

- Archiv der ÖAW, Bestand BVA.

- Archiv der ÖAW, NL Fritz Knoll, K. 1, Mappe 2, Konv. „Akten (1935)1938“ („Liste der Arbeitenden“).

- Archiv der Society for the Protection of Science and Learning, Bodleian Library Oxford, SPSL 538/2.

- Wienbibliothek im Rathaus, Tagblattarchiv, Hans Przibram, 1921/52.

- Mitchell G. Ash, Jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Wien von der Monarchie bis nach 1945. Stand der Forschung und offene Fragen, in: Oliver Rathkolb (Hg.), Der lange Schatten des Antisemitismus. Kritische Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Universität Wien im 19. und 20. Jahrhundert (=Zeitgeschichte im Kontext 8), Göttingen 2013, 93–122, hier: 97.

- Doris Baumann, Es waren einfach alle Freunde weg, in: DÖW. Erzählte Geschichte.

- Cheryl A. Logan, Hormones, Heredity, and Race: Spectacular Failure in Interwar Vienna, New Brunswick 2013, 25, 45, 46, 57, 58, 63, 64, 95, 132, 133, 187.

- Cheryl A. Logan – Sabine Brauckmann, Controlling and Culturing Diversity: Experimental Zoology before World War II and Vienna’s Biologische Versuchsanstalt, in: Journal of Experimental Biology 323, 4 (2015), 211–226.

- Gerd B. Müller – Hans Nemeschkal, Zoologie im Hauch der Moderne. Vom Typus zum offenen System, in: Karl Anton Fröschl – Gerd B. Müller – Thomas Olechowski – Brigitta Schmidt-Lauber (Hg.), Reflexive Innensichten aus der Universität. Disziplinengeschichten zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik (= 650 Jahre Universität Wien – Aufbruch ins neue Jahrhundert 4), Göttingen 2015, 355–369, hier: 355, 359, 360, 362–365.

- Wolfgang L. Reiter, The Year 1938 and its Consequences for the Sciences in Austria, in: Friedrich Stadler – Peter Weibel (Hg.), The Cultural Exodus from Austria, New York 1995, 188–205, hier: 192, 205.

- Wolfgang L. Reiter, Zerstört und vergessen: Die Biologische Versuchsanstalt und ihre Wissenschaftler/innen, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 10, 4 (1999), 585–614.

- Wolfgang L. Reiter, Doppelter Verlust. Die Vertreibung der jüdischen Intelligenz (1938/1945), in: Das Jüdische Echo 50 (2001), 260–268.

- Wolfgang L. Reiter, Das Jahr 1938 und seine Folgen für die Naturwissenschaften an Österreichs Universitäten, in: Friedrich Stadler (Hg.), Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft, Münster 22004, 664–680, hier: 667.

- Christiane Rothländer, „Und mit der Hausmusik ging es in den Tod…“ – Über das Leben des Wiener Psychoanalytikers Karl von Motesiczky, Diplomarbeit, Universität Wien 1999, 218–222.

- Luitfried Salvini-Plawen – Maria Mizzaro, 150 Jahre Zoologie an der Universität Wien, in: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich 136 (1999), 1–76, hier: 29.

- Klaus Taschwer, Vertrieben, verbrannt, verkauft und vergessen, in: derStandard.at, 19.2.2013.

- Klaus Taschwer, Vertrieben, verbrannt, verkauft, vergessen und verdrängt. Über die nachhaltige Vernichtung der Biologischen Versuchsanstalt und ihres wissenschaftlichen Personals, in: Johannes Feichtinger – Herbert Matis – Stefan Sienell – Heidemarie Uhl (Hg.), Die Akademie der Wissenschaften in Wien 1938 bis 1945. Katalog zur Ausstellung, Wien 2013, 105–115.

- Klaus Taschwer, Ein tragischer Held der österreichischen Wissenschaft, in: derStandard.at, 05.02.2014.

- Klaus Taschwer, Hochburg des Antisemitismus. Der Niedergang der Universität Wien im 20. Jahrhundert, Wien 2015, 27, 48, 121, 122, 123, 124, 125, 216, 229, 230, 231, 232, 233.

- Theresienstädter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942–1945, Prag 2005, 576.

Datenbanken (Auswahl)

- 650 Jahre Geschichte der Universität Wien

- DÖW Erzählte Geschichte

- Essays and Resources on the Experimentalization of Life

- Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

- Holocaust.cz

- Leopoldina Mitgliedschaft

- Leopoldina Stele

- Opferdatenbank des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes

- The Central Database of Shoah Victims’ Names

- GND