Mit der ersten bemannten Mondlandung im Juli 1969 erlebte die Erforschung des Weltraums einen enormen Aufschwung. In jenem Jahr startete auch das erste österreichische Messgerät an Bord einer Forschungsrakete ins Weltall.

Zwei Jahre später hat Österreich mit der Gründung des IWF Graz die Weltraumforschung auf eine breite wissenschaftliche Basis gestellt. Von den anfänglich drei Standorten Wien, Graz und Innsbruck, kristallisierte sich Graz als Forschungsbrennpunkt für Weltraumwissenschaften heraus.

Weitere 50 Jahre später blickt das Grazer Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auf eine bewegte Geschichte, viele Erfolge und zahlreiche Meilensteine zurück.

Vorgeschichte

Im Jahre 1947 installierte Prof. Otto Burkard am Institut für Meteorologie und Geophysik der Karl-Franzens-Universität Graz eine Ionosonde. Gemessen wurden dabei zunächst die vom Boden ausgestrahlten und von der Ionosphäre reflektierten elektromagnetischen Wellen. Später wurde dieses Verfahren auf Satellitensignale ausgeweitet.

Älteste Quelle

In einem Artikel von Prof. Otto Burkard in der Österreichischen Hochschulzeitung des Jahres 1962 wurde erstmals die Errichtung eines österreichischen Weltraumforschungsinstituts diskutiert.Erste optische Vermessung von Satellitenbahnen

Am Grazer Lustbühel wurden 1966 von der Lehrkanzel für Geodäsie II der Technischen Hochschule Graz unter der Leitung von Prof. Karl Rinner die ersten Satelliten optisch vermessen und Graz somit in ein weltweites geodätisches Koordinatennetz eingebunden.Erstes österreichisches Messgerät startet in den Weltraum

1969 wurde Prof. Willibald Riedler an das neu gegründete Institut für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung der Technischen Hochschule Graz berufen. Der erste in Graz gebaute Messempfänger startete mit einer Höhenforschungsrakete am 26. November 1969 vom norwegischen Raketenstartgelände Andenes auf den Vesteralen-Inseln und lieferte Informationen über die Elektronendichte der Ionosphäre.Grundstein für die Institutsgründung

In der Gesamtsitzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am 24. April 1970 wurde dem Unterrichtsministerium die Errichtung eines Weltraumforschungsinstituts empfohlen. In seiner Sitzung am 18. Dezember beschloss das Parlament das Bundesbudget für 1971, worin das Institut explizit mit einem zugewiesenen Betrag erwähnt wurde. Eine offizielle Gründungsurkunde existiert nicht, das Datum der Parlamentssitzung kann aber als Geburtstag angesehen werden.

Anfangsjahre

Zu Beginn bestand das Institut aus acht Arbeitsgruppen, die auf drei österreichische Bundesländer verteilt waren.

Prof. Otto Burkard wird erster IWF-Direktor

Fokus auf den Standort Graz

1976 fand eine Konzentration auf die drei Grazer Gruppen statt, die in Abteilungen umgewandelt wurden: • Physik des erdnahen Weltraums (O. Burkard) • Experimentelle Weltraumforschung (W. Riedler) • Satellitengeodäsie (K. Rinner)

Ballonforschung

In den späten 70er Jahren nahm die Abteilung "Experimentelle Weltraumforschung" an zahlreichen Messungen auf Stratosphärenballonen teil, die den Einfluss elektrischer Feldern auf das Verhalten geladener Teilchen erforschten. Diese Kampagnen, die bis Mitte der 80er Jahre auch mit osteuropäischen Ländern durchgeführt wurden, bildeten die Basis für die spätere Zusammenarbeit mit der Sowjetunion.Observatorium Lustbühel

Im Beisein von Herrn LH Friedrich Niederl und Frau BM Hertha Firnberg (rechts im Bild W. Riedler) wurde am 20. Dezember 1976 das Observatorium Lustbühel als gemeinsame Forschungsstätte von vier Universitätsinstituten und dem IWF eröffnet.Doppler-Messungen

Die Abteilung "Satellitengeodäsie" beteiligte sich an bilateralen und internationalen Kampagnen, in denen mittels Doppler-Messungen Satellitendurchgänge beobachtet wurden. Diese wurden Ende der 80er Jahre durch GPS-Messungen ergänzt und drei Jahrzehnte weitergeführt.Höhenforschungsraketen

Bis Mitte der 80er Jahre lieferte die Abteilung "Experimentelle Weltraumforschung" Messgeräte für Höhenforschungsraketen, mit denen geladene Teilchen in der Polarregion gemessen wurden.Theoretische Untersuchungen von Planetenumgebungen

Die Abteilung "Physik des erdnahen Weltraums" konzentrierte sich auf theoretische Untersuchungen der Erdmagnetosphäre. In den 80er Jahren wurden die Forschungen auf planetare Radiostrahlung, Ionosphären und die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und Kometen erweitert.Venera 13 & 14

Die sowjetischen Venus-Sonden hatten zwei Magnetometer vom IWF Graz an Bord. Sie lieferten wertvolle Ergebnisse aus der Umgebung des Planeten und dem interplanetaren Raum.Laser-Station am Observatorium Lustbühel

Die Integration einer Laseranlage bildete den Startschuss für die erfolgreiche Entwicklung der Laser-Distanzmessung. Seitdem zählt Graz durchgehend zu einer der genauesten SLR-Stationen weltweit. Neben den Satelliten selbst wird auch Weltraumschrott vermessen, der eine immer größer werdende Gefahr für aktive Satelliten in der Erdumlaufbahn darstellt.Spacelab-1

Für das europäische Weltraumlabor an Bord des Space Shuttles Columbia entwickelte das IWF ein Magnetometer, das dem Institut erstmals die Gelegenheit bot, das Magnetfeld der Erde vom Weltraum aus experimentell zu studieren.VEGA-1 & VEGA-2

An Bord der sowjetischen Raumsonden flogen IWF-Magnetometer zur Venus und zum Kometen Halley. Erstmals konnte man sich im März 1986 einem Kometen auf ca. 8.000 Kilometer nähern und wertvolle Erkenntnisse aus seiner Umgebung gewinnen.Phobos-1 & Phobos-2

Für die sowjetischen Raumsonden zum Mars und seinem Mond Phobos baute das IWF je einen Bordrechner für die Teilchenspektrometer und ein Magnetometer, mit dem die Wechselwirkung der Planetenionosphäre mit dem Sonnenwind erforscht werden konnte.Austromir

Als erster österreichischer Kosmonaut führte Franz Viehböck auf der Raumstation MIR 14 Experimente made in Austria durch. Das IWF war an Flüssigmetall-Ionenemittern beteiligt, die erstmals unter Schwerelosigkeit getest wurden, um später zur Kontrolle der Satellitenaufladung eingesetzt zu werden.Interball

Die russische Interball-Mission untersuchte mit zwei Sonden die Magnetosphäre der Erde. Das IWF war an einem Radiowellenexperiment beteiligt und flog erstmals ein Instrument zur Steuerung der Satellitenaufladung.Start von Cassini-Huygens

Im Rahmen der Mission Cassini/Huygens starteten ein US-amerikanischer Orbiter und eine europäische Landesonde ihre mehrjährige Reise zum Saturn und seinem Mond Titan. Das IWF war an insgesamt vier Instrumenten beteiligt.Equator-S

Das IWF lieferte die Potenzialregelung des deutschen Satelliten und war am Magnetometer, Elektronenstrahlexperiment und Ionenspektrometer beteiligt.Deep Space 1

Das IWF war am Magnetometer der NASA-Mission zum Asteroiden Braille und dem Kometen Borrelly beteiligt.Cluster II

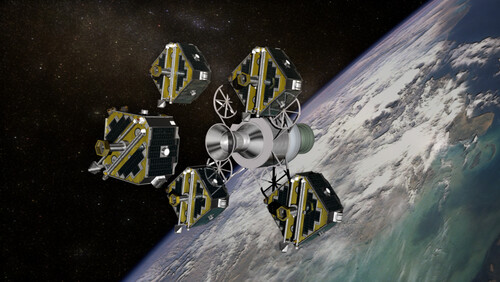

Die vier Cluster-Satelliten der ESA zur Erforschung der Magnetosphäre der Erde wurden - nach einem Fehlstart 1996 - erfolgreich gestartet. Das IWF lieferte je eine Satelliten-Potenzialregelung und trug zu den Magnetometern, den Elektronenstrahlinstrumenten und wissenschaftlich zu Instrumenten zur Messung von Elektronen- und Ionenspektren bei.

ÖAW-Forschungszentrum Graz

Nach 30 Jahren konnten die drei IWF-Abteilungen endlich in ein neu errichtetes, gemeinsames Haus in der Schmiedlstraße einziehen.Mars Express

Die wichtigsten Ziele der ersten Marssonde der ESA waren die Suche nach Wasser, die Untersuchung der Sonnenwindwechselwirkung mit der oberen Atmosphäre und die Fernerkundung der Oberflächenmineralogie. Das IWF berechnete das Empfangsverhalten des Radar-Antennensystems.Double Star

Für die beiden chinesischen Satelliten zur Erforschung der Magnetosphäre der Erde baute das IWF eine Satelliten-Potenzialregelung und ein Magnetometer und beteiligte sich wissenschaftlich an Instrumenten zur Messung von Elektronen- und Ionenspektren sowie an einem zweiten Magnetometer.Rosetta

Der ESA-Orbiter Rosetta und die Landesonde Philae starteten ihre zehnjährige Reise zum Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Das IWF hat zu fünf der insgesamt 21 wissenschaftlichen Geräte beigetragen: Es leitete die Entwicklung eines Rasterkraftmikroskops und war an einem Instrument zur physikalischen Untersuchung der Kometenoberfläche, einem Spektrometer zur Staubanalyse in der Koma und zwei Magnetometern beteiligt.Landung am Saturnmond Titan

An Bord der ESA-Landesonde Huygens war das IWF am Aerosolanalysator, dem Blitzdetektor und der Datenauswertung des Massenspektrometers beteiligt. Titan entpuppte sich als ein Mond mit erdähnlichen Landschaften, in denen es Flüsse, Seen, Wolken, Regen, Berge und Dünen gibt.Venus Express

Beim erstem Flug der ESA zur Venus war das IWF in vorderster Reihe mit dabei: Es lieferte ein Magnetometer und war an einem Ionenspektrometer beteiligt. Das Magnetometer detektierte Blitze in der dichten Atmosphäre unseres Nachbarplaneten und lieferte Informationen über die zahlreichen Strukturen in der induzierten Magnetosphäre, die nur durch die Wechselwirkung der Atmosphäre mit dem Sonnenwind entsteht, da die Venus kein eigenes inneres Magnetfeld besitzt.COROT

Das französische Weltraumteleskop war die erste Exoplanetenmission, an der das IWF beteiligt war. Das IWF steuerte ein Rechnersystem zur Selektion der wissenschaftlich relevanten Bildinformationen bei. Die Analyse zehntausender Sterne lieferte hunderte Kandidaten, von den 24 Exoplaneten vollständig bestimmt wurden. Die meisten waren große Gasplaneten, ähnlich wie Jupiter. Man fand aber auch den ersten Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems: CoRoT-7b.STEREO

Die NASA-Mission besteht aus zwei fast identischen Raumsonden, die die Sonne und die Wechselwirkung ihrer Teilchenausbrüche und Felder mit der Magnetosphäre der Erde erstmals dreidimensional beobachten und auch ihre erdabgewandte Seite überwachen. Das IWF führte die exakte Bestimmung der Antennen-Empfangseigenschaften des Radiowelleninstruments durch und ermöglichte dadurch eine genaue Bestimmung der Radioquellgebiete und der Welleneigenschaften.THEMIS

Die NASA-Mission THEMIS bestand ursprünglich aus fünf Kleinsatelliten zur Erforschung des Schweifs der Erdmagnetosphäre. 2010 wurden die beiden äußeren Satelliten in eine Umlaufbahn um den Mond geschickt und in ARTEMIS umbenannt. Das IWF ist an den Magnetometern beteiligt.GOCE

Der ESA-Satellit bestimmte das Gravitationsfeld unseres Planeten mit einer bisher noch nicht da gewesenen Genauigkeit von wenigen Zentimetern Geoidhöhe. Das IWF war in enger Kooperation mit der TU Graz an der Berechnung von globalen Schwerefeldmodellen beteiligt.

Taufe des ÖAW-Forschungszentrums

Zu Ehren des steirischen Physik-Nobelpreisträgers wurde das ÖAW-Forschungszentrum Graz in Victor Franz Hess-Forschungszentrum umbenannt.Juno

Wissenschaftliches Hauptziel der NASA-Mission ist die Erforschung der polaren Magnetosphäre Jupiters. Das IWF kalibrierte die Antennen des Radiowelleninstruments.Van Allen Probes

An Bord der beiden NASA-Satelliten zur Erforschung der Strahlungsgürtel der Erde befanden sich jeweils fünf wissenschaftliche Instrumente. Das IWF war an der Messung der elektrischen und magnetischen Felder beteiligt.